アレルギー、糖尿病… 食の制限に負けない外食時代

対応店をネットで検索/細かな要望にその場で対応

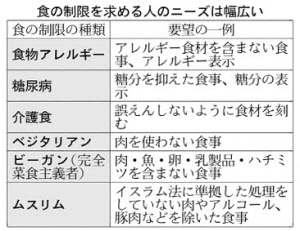

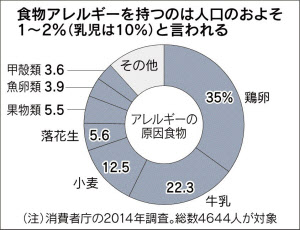

食物アレルギーや宗教上の理由、健康志向などさまざまな理由で「食の制限」を持つ人が、外食しやすくなる取り組みが広がってきた。いろんな制限やニーズに対応する飲食店を検索できるサービスが相次ぎ登場。制限があっても注文できるメニューを提供する飲食店も増え始めている。

「食の制限を調べてみたら、かなり細かいニーズがあった」と話すのはNPO法人Check(東京・世田谷)の金子健二代表理事。Checkは2017年5月、外食情報の共有サービス「レアめし」を始めた。

「食物アレルギー」「糖尿病配慮」「ベジタリアン対応」など約40種類のチェック項目に基づき、飲食店をデータベース化。自分に当てはまる制限を選ぶと、登録済みの約4700店からニーズに応じた飲食店を検索できる。

「レアめし」は消費者が寄せた店舗情報を元に登録するしくみだ。金子代表理事は「『対応していない』というのも貴重な情報」と指摘、多くの利用者に情報提供を呼びかける。大手外食チェーンのアレルギー表示や、アレルギー対応メニューの有無が分かる一覧表も用意している。

ベジタリアンに特化し、日英2カ国語の検索サービス「ベジウェル」を運営するのはフレンバシー(東京・渋谷)だ。「訪日客に加え、ビジネスなどでベジタリアンをもてなす機会は増えている」と播太樹社長。全国約800店を掲載しており「制限の有無を問わず、皆が楽しめる飲食店を増やす必要がある」と話す。

飲食店に対し、ベジタリアン向けメニューの開発も支援する。掲載する店舗の発掘を進めながら、飲食店側のノウハウ不足を補うことで対応可能な店舗の数も増やすねらいだ。

外食のたびに食事制限の説明を繰り返すことに疲れてしまう人も多い。このストレスを減らすのが、スマホアプリによる高級飲食店予約サービスを手掛けるポケットメニュー(東京・渋谷)だ。

事前に制限のある材料や提供方法の希望をアプリに登録しておくと、予約時に利用者の情報が自動的に飲食店に伝わるしくみだ。飲食店で一から同じ説明をする手間が省ける。

「直接伝えるのに気後れする人も、気兼ねなく注文を言えるのがネットの利点」と戸門慶・最高経営責任者(CEO)。自身が食物アレルギーの持ち主で、緊急搬送された経験がある。あらかじめ飲食店側に情報が伝わっていれば、その後電話や店頭で説明しやすい。対応する店舗は限られるが、予約時のストレスは減らせる。

制限食への高まるニーズを受け、飲食店も動き出した。先進的な取り組みの一つが、八芳園(東京・港)が手掛ける「アニバーサーリーガーデンレストラン」(冒頭写真)だ。17年3月のリニューアル時、事前予約なしで食の制限に応じたメニューを提供できる体制を導入した。

一般の飲食店だと、アレルギーの原因にある食材を使うメニューが前提のため、混入リスクが高く、個別の対応が難しい。同店は乳製品、動物性食品、小麦など特定原材料の7品目を使わないメニューをそろえる。食材の選択から、塩分や糖分、脂質を控えたいといった細かいアレンジの要望にその場で対応する。

従業員が顧客の質問に答えられるようにするため、食材について学ぶ機会を用意した。食に制限がある人も気兼ねなく来店できることから、リピーターが増えているという。

◇ ◇ ◇

アレルギーの表示 外食店に義務なし 「十分に意思の疎通を」

加工食品には法律が定めるアレルギー表示義務があるが、外食店に表示義務はない。そのため飲食店の努力に委ねられているのが現状だが、企業のアレルギー対応を支援するNPO法人アレルギーっこパパの会(東京・中央)の今村慎太郎理事長は「5年前に比べれば理解が深まり、アレルギーに対応する店は格段に増えてきた」と話す。

一方でパイナップルなど特定原材料以外の食品で発症するケースも近年は増えているという。誤配や理解不足が原因のミスを避けるには「飲食店との対話は欠かせない」と今村氏は強調する。

例えば「『バラ類の食物のアレルギーがある』と言われても、飲食店には伝わらない」(今村理事長)。どの食材がどんな理由でダメなのか、相手が理解しやすいように利用者が具体的に説明するのが重要だ。

店に事前に伝えた食材除去などの要望は、入店時や配膳時の再確認を心がけたい。食事会を開くときは、出席者に食の制限があるかどうか気を配るのも大切だ。

(若山友佳)

[日本経済新聞夕刊2017年8月10日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界