プロ選手・演奏家、突然手が動かなく イップスを知る

イップス 脳内伝達に原因?

関東地方に住む50代の男性はゴルフ場で突然パターがうまく打てなくなった。毎週のようにゴルフコースでプレーを楽しみ、セミプロ並みのハンディで仲間からは一目置かれていたが、パターを打とうとしても腕が思う方向に動かない。その場はとりあえず緊張をほぐしながら、なんとかプレーを続けた。

◇ ◇

パターなどのクラブが思うように打てなくなる症状は「イップス」と呼ばれている。子犬の甲高い声を英語で表す「yips」からつくられた造語だ。1930年代に米国で活躍したプロゴルファーのトミー・アーマーがこの症状にかかって引退に追い込まれたのをきっかけに知られるようになった。

繊細な動きが必要なパッティングでパターが動かせなくなったり、意図とは全く違う方向に腕が動いたりする。手足の筋肉や骨などを痛めたりしていないため原因が分からない。国内でもイップスに苦しんだ体験を公表しているプロゴルファー選手は少なくない。

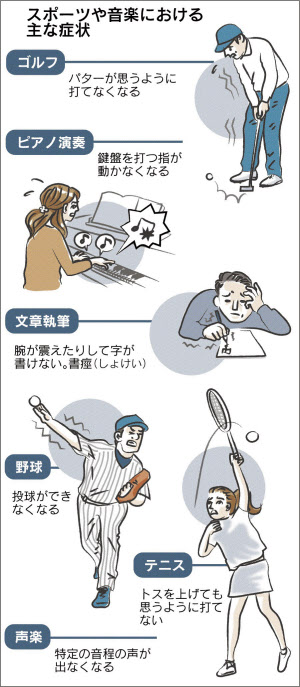

イップスに詳しい大阪大学医学部(神経内科)の三原雅史講師は「ゴルフのパターのような細かい動作を素早くする運動の制御に起こりやすい」と説明する。ゴルフだけでなく、野球の投手が球を投げたり、バレーボールやテニスでサーブが打てなくなったりと、ほかのスポーツでも同じような症状に陥ることがある。

阪大医学部は関西ゴルフ連盟の協力を得て実態を調べた。約200人から回答を得たところ、全体の約3割がイップスを体験したことがあると答えた。複数回答で主な症状を聞いたところ「つっぱり感やこわばり感」が半数を超え、「筋痙攣(けいれん)や突然の筋収縮」などが認められた。症状を起こすクラブはパターが最も多く、アイアン、ドライバーと続いた。

ゴルフを始めた年齢が若く経験が長いプレーヤーほどなりやすかった。海外の調査でもアマチュアではなく、練習量が豊富でセミプロ以上の上級者に多いという傾向が報告されている。

三原講師によると、解消策としてはパターや握り方を変えるなど同じ動きをなるべくしないようにしたり、過度な練習は慎むことなどが大切だという。同連盟も「イップスに悩むプレーヤーは多く、克服して技能の向上につなげたい」としている。

◇ ◇

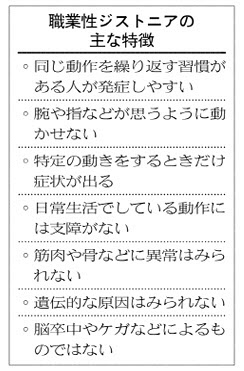

筋肉などに問題がないにもかかわらず、体が思うように動かせない症状は、医学的には「ジストニア」と呼ばれる。遺伝性や脳卒中などによって起きることが知られているが、そうではなく、同じ動きを繰り返すような運動や仕事をする人にみられる場合に「職業性ジストニア」と呼ぶ。

同じような症状は音楽家でも知られる。ピアノや楽器の演奏、繰り返し声を出す歌手などがなりやすい。ピアノを演奏しているときに突然指が曲がったり、吹奏楽器を吹くときに唇が震えたりするほか、打楽器をたたいている時に指が動かせなくなるといったケースだ。プロの歌手やバンドマンなどが病気になったため活動を当面休止すると公表したケースもある。

阪大医学部の小仲邦特任助教は音楽系大学の協力を得て、どれくらい事例があるのかを調べた。約500人の学生に聞いたところ、約1%の学生がジストニアとみられる症状を起こした経験があったという。

小仲特任助教は「ジストニアという疾患についての認知度も低いことも分かった」と話す。疾患を知っているとの回答は全体の3割程度にとどまった。学校からのアドバイスもなく、自分で「練習不足が原因だ」と考えてさらに無理をして、症状が悪化してしまうことになりかねないという。小仲特任助教は「症状が悪化する前に演奏などを休む期間を設けるなどが大切だ」と指摘する。

職業性ジストニアはスポーツ選手や音楽家だけに限らない。タイピストやカルテなどを大量に書く看護師、文字を素早く書く速記者や新聞記者でもなるケースがある。文字がうまく書けない場合には書痙(しょけい)と呼ばれる。

いずれも原因ははっきりしていない。治療としては、筋肉の緊張を緩和する薬を処方したり麻酔を注射したりするほか、脳内に軽い刺激を加えたりすることもある。スポーツ選手や音楽家は過度な緊張やストレスといった精神的な問題が原因とされ、メンタルトレーナーなどの指導を受けて症状を克服する場合もある。ただ、症状を克服する完全な治療法はまだない。

三原講師は「メンタル(の理由)だけでは十分に説明できない」と指摘する。原因の一つとして注目されているのが、運動をつかさどる脳の働きだ。スポーツ選手のような同じ動きを繰り返し続けると、脳内の情報伝達がうまくいかなくなり、手や指が思うように動かせなくなるという。三原講師は「選手らの脳活動を調べれば原因を解明する糸口が得られるかもしれない」と話す。

スポーツ選手や音楽家がなる職業性ジストニアは、それほど広く知られてはいない。選手生命などにもかかわるため、症状を訴えにくいとの事情もある。適切な対応を受ければ改善することもあり、指導者などを含めてまず症状を理解してもらうことが大切だ。

◇ ◇

若年発症 総合支援を

少年少女のような若い年齢でイップスに陥ってしまうケースも少なくない。就学前からスポーツや音楽の専門学校に通って英才教育を受けないと、プロのスポーツ選手や音楽家になるのは難しいとされるからだ。練習時間や競技歴も大人に比べて長く、発症してしまうリスクが高くなるという指摘もある。

未成年で発症してしまうと、精神的に追い詰められてしまうこともある。子どもの頃からプロのスポーツ選手や音楽家になるのを夢見て厳しい練習に耐えてきたのに、イップスになると競技や演奏の成績にも響く。もし克服できないと、競技生活を諦めることになりかねない。

2020年の東京オリンピック・パラリンピックを目指し、小さいころから激しい練習を続けている若手選手も多い。今後イップスなどに悩む未成年者が増える恐れもあり、競技能力の向上につながる環境整備だけでなく、精神的なケアを含めた総合的な支援が欠かせないと専門家は指摘している。

(竹下敦宣)

[日本経済新聞朝刊2016年11月27日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。