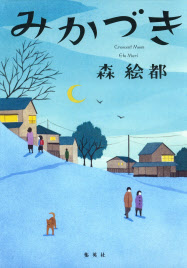

みかづき 森絵都著

塾の変遷から描く教育と戦後

森絵都の五年ぶりの長編は、昭和三十年代から現在にいたる塾業界を舞台にした、親子三代の物語だ。塾に通ったことのある人なら、自分の経験に引きつけて、興味深く読むことができるだろう。

昭和三十六年の千葉県。小学校の用務員の傍ら、生徒たちに勉強を無償で教えていた大島吾郎は、赤坂千明という女性に見込まれる。家庭教師をしている千明は、吾郎の学校に通う蕗子を、女手ひとつで育てていた。強引な彼女に押し切られるように結婚した吾郎は、一緒に塾を立ち上げる。巧みに生徒を教える吾郎と、苛烈な意思を持つ千明は、高度経済成長を背景に、塾を発展させていく。私生活では、蕗子が吾郎に懐き、さらに蘭(らん)と菜々美という娘も得た。

しかし、補習塾にこだわる吾郎と、進学塾に転身しようとする千明の不協和音が高まり、ついに吾郎は家族のもとを去っていったのである。吾郎が消えてからも、バラバラの性格の三人娘を育てながら、塾を拡大していく千明。だがその先には、幾つもの困難が待ち構えていたのだった。

優しい性格で、教師としても優秀だが、どこか危なっかしいところのある吾郎。己の信念に熱中して、周囲を顧みることのできない千明。最初は吾郎の、次いで千明の視点で、ストーリーを進行させながら、作者は夫婦の人生を活写していく。彼らの三人の娘の曲折に富んだ生き方も面白く、重厚な読み味を堪能できるのだ。

さらに後半になると、視点人物が千明から、孫の一郎に交代。就職もままならなかった彼が、なりゆきで子供の勉強を見たことから、新たな教育の場所を作っていく。さまざまな理由で塾に通えない子供を助けようと、試行錯誤を重ねる一郎。そんな彼の願いが、子供たちに届くシーンは感動的だ。教育とは何か。誰のためのものなのか。深く考えさせられてしまうのである。

さらに塾の経営や、学校教育の変遷を通じて、戦後日本の教育の実像が浮かび上がってくるところも、本書の読みどころであろう。偏差値制度やゆとり教育など、時代によって政府の方針は変化し、塾も変わっていく。そう、教育に完成はないのだ。

でも、だからこそ吾郎や千明は理想を目指した。彼らの三人の娘も、それぞれの道を歩んだ。孫の一郎は、現代で求められる、新たな教育の形を示した。大島家の三代にわたる奮闘に、強く心が震える。これは教育に人生を懸けた、気高き人々の物語なのだ。

(文芸評論家 細谷 正充)

[日本経済新聞朝刊2016年10月16日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。