めまいの半数、「耳石」の仕業 運動で症状改善

三半規管やリンパ液に乱れ

40代のAさんはある朝、急なめまいの発作に襲われた。ベッドから起き上がった瞬間に目の前がぐるぐる回り始め、立っていられないほど。すぐに治まったが、発作は日中もたびたびあった。ほかの症状がないので近くの耳鼻咽喉科を受診したところ、医師に「典型的な良性発作性頭位めまいです」と言われた。

◇ ◇

この長い名前の病気が人々に知られるようになったのは2012年、女子サッカー日本代表だった澤穂希選手が診断されてからだ。澤選手は海外遠征中に体調不良を訴え、大事な試合を欠場した。約1カ月間治療に専念して完治。無事に戦線復帰を果たした。

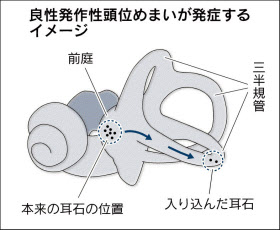

良性発作性頭位めまいの原因である耳石は、大きさが5マイクロ(マイクロは100万分の1)メートル程度の塊で、成分は炭酸カルシウムだ。数百個が内耳の前庭と呼ばれる部位の感覚細胞に隣接する。身体が動いた際に感覚細胞を刺激し、加速度を感じさせる重要な働きがある。

この耳石が何らかの拍子ではがれ、すぐ近くの三半規管に入ることがある。三半規管の中はリンパ液で満たされており、耳石がリンパ液の流れをかき乱す。実際の姿勢とは異なるバランス情報が感覚細胞から脳に送り出され、脳が混乱してめまいが起きる。

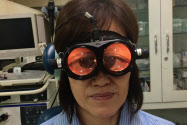

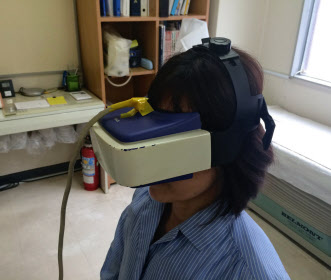

めまいの症状は主に耳鼻咽喉科の医師が診断する。「フレンツェル眼鏡」という眼球を拡大する装置を使い、めまいの時に眼球が異常に振れる「眼振」という現象を観察する。ゴーグルのような装置をかぶり、移動する対象を注視する際の眼振を測定する装置も併用する。

三半規管は直交する3つの半円状のループからなり、それぞれ前後・左右・上下の平衡感覚をつかさどる。眼振をチェックすると、めまいの原因部位が分かる。良性発作性頭位めまいでは、縦方向に関する三半規管に耳石が入ることが多く、2番目に多いのが左右に関する三半規管という。

◇ ◇

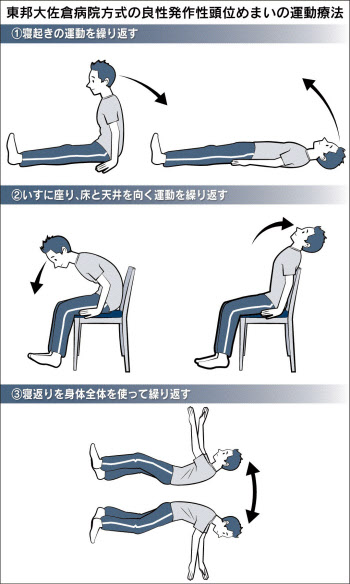

リンパ液に浸った耳石はいずれ溶けるが、それまでめまいはなくならない。そこで身体を動かして、耳石を積極的に追い出すことが重要になる。東邦大学医療センター佐倉病院の鈴木光也教授は「めまいがするからといって安静にしていると、かえって回復が遅くなる」と指摘する。

気持ちが悪いときにどんな運動が効果的なのだろうか。頭部を細かく動かして耳石を追い出す「エプリー法」が国際的に知られているが、医師の指導が欠かせない。同病院は同法を発展させて独自の運動療法を編み出した。身体をより大きく動かすのが特徴だ。

ポイントは(1)寝ている状態から身体を起こす(2)座っている状態から頭を前後に動かす(3)寝ている状態で左右に身体を反転させる――の3つだ。いずれもゆっくり動作し、これを繰り返す。患者個人の判断で実施すればよく、鈴木教授は「2週間以内で9割は元通りになる」と話す。

ただ、めまいを訴えて受診しても「患者の眼振が分かるのは2~3割」(鈴木教授)。具体的な診断に結びつかないと当座の対策として酔い止めの薬が処方されるが、根本的な治療にはつながらないので、その場合は何度か受診する必要がある。

良性発作性頭位めまいの患者の特性について、山根耳鼻咽喉科(東京・千代田)の山根雅昭院長は「年齢や性別を問わず起きる。体力の有無も関係ない」と話す。生活面でとくに気をつけることはないが、「栄養不足になると、耳石がはがれやすくなる」(山根院長)ので、無理なダイエットなどは考え物だ。

日本めまい平衡医学会はめまいの相談に乗る専門医を紹介する制度を設けている。症状があるときに確実な診断・治療を望むなら、同学会のホームページで近くの病院・医院を調べてから訪ねてみるのがいいだろう。

◇ ◇

長時間の発作 難病の恐れ 聴覚の症状で判別も

めまいは発作がどれだけ長く続くか、ほかにどんな症状があるかで病気の見当がつく。良性発作性頭位めまいの場合は数十秒。吐き気を催すことはあっても、難聴や耳鳴りなどの聴覚の症状は起こらないのが特徴だ。発作はだんだんと軽くなる。

発作が1~2時間続く場合、内耳の病気であるメニエール病の可能性が大きい。ほとんどの場合、繰り返すめまいのほか、難聴や耳鳴りを伴う。ストレスや睡眠不足がもたらす耳内のリンパ液の過剰が原因だ。完治は難しく、難病とされている。

1日~1週間も発作が続く場合もある。内耳の前庭と呼ばれる部分に炎症が起きる前庭神経炎が疑われる。吐き気や嘔吐(おうと)、冷や汗を伴う。ウイルス感染が原因と考えられ、投薬と安静な生活で半年ほどで治ることが多いという。

(池辺豊)

[日本経済新聞朝刊2016年5月1日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。