ストレスが原因か 20~30代女性に増える低音難聴

「朝、目が覚めると、耳の奥で『ゴォー』という新幹線がトンネルの中を走る音が聞こえたんです」。名古屋市の女性会社員(29)は昨夏の体験をこう振り返った。

音楽を聴くと聞こえない音がある。仕事中に上司や取引先との会話が聞きづらいことがある……。「忙し過ぎて体調が悪くなったのかな」。最初はその程度の認識しかなく、放置していた。

蝸牛に水たまる

5日目に受診。風邪などの際に起きる耳の内部の炎症との診断を受け、抗炎症剤を飲み続けたが、耳鳴りは治まらない。発症から10日目。2カ所目の総合病院の診断結果は「低音難聴」だった。

「治療開始が遅く、完治までに数カ月間はかかる」と医師から説明を受けた。処方薬を3カ月間、飲み続け、ようやく完治。発症前は毎日朝7時から夜11時まで働いており、「仕事のストレスに耳鳴りのストレスが重なり、さらに症状が悪化する負の連鎖だった」と振り返る。

千葉県柏市に住む主婦(32)も2人目の子供を出産しておよそ半年後、「低音難聴」を発症した。当時は赤ちゃんの夜泣きで十分に睡眠が取れず、疲労とストレスがたまっていた時期。夫の声やテレビの音が急に聞こえづらくなり、低音で大きな耳鳴りが鳴りやまなかった。「いつ再発するか」と不安を募らせる。

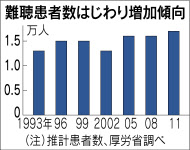

厚生労働省によると、耳鳴りに悩む人がここ最近、増加傾向をたどる。難聴患者は1993年から18年間でおよそ1.3倍の約1万7000人に上る。「正確な数は分からないが、低音難聴の症状も目立つ」と、慶応大学病院(東京・新宿)耳鼻咽喉科の小川郁教授は話す。同病院の耳鼻咽喉科外来でも約5年前から、耳鳴りに悩む患者が増加。「低音難聴」と診断するケースが多く、20~30代の女性患者が目立つという。

小川教授によると、「低音難聴」は耳の中のリンパ液が過剰に分泌。カタツムリの殻のような「蝸牛(かぎゅう)」という器官周囲のリンパ管が風船のように膨らみ、音波による振動が少なくなって低い音の感受性に異常をきたす。女性ホルモンや自律神経のバランスが乱れがちの若い女性が発症しやすい傾向にあるといい、小川教授は「現時点では精神的・肉体的ストレスが原因と推定される。女性を取り巻くストレス環境を考えれば、今後、さらに増えるだろう」とみている。

実際、「あさひ町榊原耳鼻咽喉科医院」(山形市)の榊原昭医師が日本耳鼻咽喉科学会で報告した調査によると、「低音難聴」患者100人のうち、女性が72人を占めた。年齢別では30代(26人)、20代(17人)が多かった。主な症状として「低い耳鳴り」「水の中にいるように音がこもる」などがあるという。

誤診しやすく

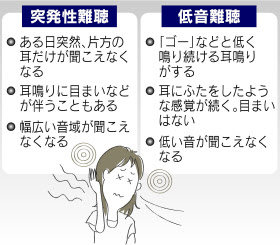

現段階で「低音難聴」の原因は不明なうえ、耳の内部器官を外部から正確に検査することが難しい。榊原医師は「耳鳴りがするという点で、突発性難聴と症状は変わらず、誤診で対処法を間違うケースも少なくない」と指摘する。

このため、厚生労働省の研究チームは「低音難聴」の診断基準を作成。(1)低い音の耳鳴りがある(2)耳鳴りはあるが、目まいは無い(3)低い音が聞こえなくなった――などの症状を、診断の参考にするように医療機関に呼びかけている。

小川教授は「早期の診断や治療が最も有効といえる。水分代謝をしやすい体質への改善のほか、運動や十分な睡眠などが大事」と説明。「症状を軽くみる患者が多く、放置して聴覚を失う危険性もある。とにかく異常を感じたら、医療機関で受診してほしい」と警告している。

育児などの家事だけではなく、仕事をこなす女性が急速に増え、ストレスへの対処を求められるという点で、「低音難聴」は現代病という側面も否めない。ストレスや疲れをためないバランスのよい生活を心がけることが何より、大切といえそうだ。

再生医療の研究進む

難聴の種類は、耳の中を音が伝わりにくい伝音性難聴と、音は伝わるが耳の神経など受け取り手に障害がある感音性難聴に分けられる。

「伝音性」は、耳あかによって音の通り道がふさがれているなど原因が特定できる場合が多く、対処もしやすい。一方で、「感音性」は、治療が難しいケースが多い。直接的な原因がはっきりと分かっていないタイプもあり、「低音難聴」や「突発性難聴」などがこれに当たり、注意が必要となる。

耳の中にある音を感じ取る有毛細胞はデリケートで、1度失われると再生しない。そのため、大きな音にさらされ続けて細胞が傷ついたり加齢とともに細胞が失われたりすると、原因が分かっていても聴力の改善が難しい。世界保健機関(WHO)によると、世界のおよそ1割の人が「感音性」に悩まされているという。

最近は有毛細胞を補う再生医療の研究も進んでいる。慶応義塾大学と米ハーバード大学の研究チームは今年、薬を耳の中に投与して細胞を再生する動物実験に成功。本来は未熟な細胞が有毛細胞に育たないように体側が抑えているが、この抑制を薬で外した。育った有毛細胞で聴力も改善した。

耳は小さな器官なので大がかりな移植手術はしにくい。まだ動物実験の段階だが、薬を使って体内での細胞の再生を促す手法は「実際の治療に応用しやすい」との期待もある。

(細川幸太郎、鴻知佳子)

[日本経済新聞夕刊2013年7月11日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。