体にも「Tゾーン」あり 皮脂、汗をきれいに落とす入浴法

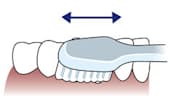

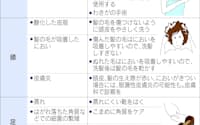

体の洗い方には様々なコツや注意点のほか、見落としがちな盲点がある。ポイントを知れば、肌をより清潔に保ち、たまった疲れも解消できる。専門家に上手な洗い方について聞いた。

特に汚れのたまりやすい部位が顔や体のTゾーン。顔のTゾーンとは額や頭と鼻筋の周辺のこと。皮脂腺や汗腺が多く、皮脂や汗などにほこりや汚れが付きやすい。毛穴などが汚れで詰まればニキビができるなど肌のトラブルになる恐れがあるので注意が必...

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。