中国・韓国はなぜ1文字? 世界の「名字の謎」

編集委員 小林明

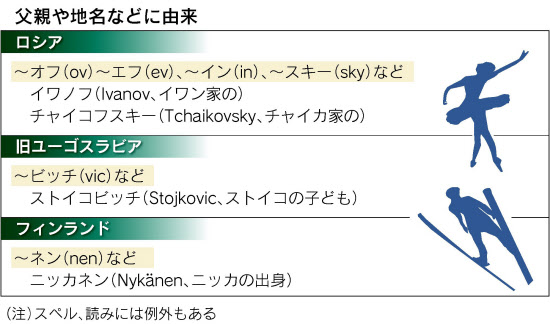

~スキー、~ビッチ、~ネンなどの名字の由来とは?

中国人や韓国人の名字にはなぜ1文字が多いのか?

前回に引き続き、名字研究家の森岡浩さんらの協力を得て、「名字の謎」について紹介する。今回はロシア、東欧、中南米、アジアなどを含めた海外編。様々な歴史や秘話が隠されいることが分かって、とても興味深い。

特にビジネスの場面で外国人と話す機会が多い人には、前回の米国編と合わせて頭の隅に入れておくと、会話の話題などで何かと役に立つかもしれない。

●まずロシア人の名字について。

~オフ(ov)、~エフ(ev)、~イン(in)、~スキー(sky)などの名字が多いことが知られる。歴代の指導者の名字を見ても、レーニン、スターリン、フルシチョフ、ブレジネフ、ゴルバチョフ、エリツィン、プーチンなど確かに上記のパターンが多いことが分かる。

これらは英語で言うと「~'s」にあたり、所属、由来などを示す意味があるそうだ。従って、父親の名前や地名などの後に付けたものが多い。たとえば、イワノフなら「イワン家の」などの意味。チャイコフスキーなら「チャイカ家の」などの意味になる(これらの名字はいずれも男性形。女性形だとイワノワ、チャイコフスカヤになる)。

●~ビッチ(~vic)という名字をよく目にするのがセルビア、モンテネグロなどの旧ユーゴスラビア。ユーゴスラビア連邦大統領として独裁体制を敷いたミロシェビッチ、セルビア出身のサッカー選手で名古屋グランパスでも活躍したストイコビッチらが思い浮かぶ。

そもそもビッチには「~の子ども」「~の出身」などの意味がある。たとえばストイコビッチなら「ストイコの子ども」などの意味になる。ちなみにロシアでは、父親の名前にビッチを付けてミドルネームにしているという。

●フィンランド人には、~ネン(nen)という名字が多い。

「国民の3分の1以上が、~ネンという名字を持つ」とフィンランド大使館の担当者。スキーのジャンプ選手として日本でも知られるニッカネンやアホネンらがその代表例。フィンランド語でネンは「小さな」という意味だが、名字に使う場合は一族が住んでいた場所を示すことなどが多いという。たとえば、ニッカネンだと「ニッカの出身」という意味などと考えられるようだ。

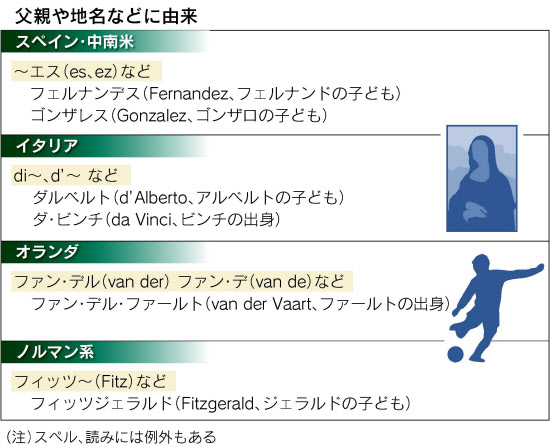

●スペイン人・中南米人に多いのが、~エス(ez、es)という名字。フェルナンデス(Fernandez)やゴンザレス(Gonzalez)などがその代表例。父親の名前の所有格を名字とする例が多く、たとえば、フェルナンデスは「フェルナンドの子ども」、ゴンザレスは「ゴンザロの子ども」という意味になる。

●イタリア人に多いのが、di~、d'~などが付いた名字。これは英語でいう「of」や「from」にあたり、「~の子ども」「~出身」などの意味がある。たとえば、ダルベルトなら「アルベルトの子ども」、ダ・ビンチなら「ビンチの出身」という意味。つまり、芸術家、科学者として知られるレオナルド・ダ・ビンチは「ビンチ村出身のレオナルド」という意味になる。

●オランダ人に多いのは、ファン・デル(van der)、ファン・デ(van de)などが付いた名字。これも英語の「of」や「from」にあたり、「~出身」などの意味がある。vanが前置詞で、derやdeが定冠詞だ。たとえば、オランダ出身の人気サッカー選手、ファン・デル・ファールトは「ファールトの出身」(ファールトは運河)という意味と考えられるそうだ。

●ノルマン系に多いのはフィッツ(Fitz)~という名字。「~の子ども」という意味で、フィッツジェラルドは「ジェラルドの子ども」という意味になる。

国や地域によって様々な形態を取っているが、いずれも父親や地名などに由来している。名字の生まれるプロセスが分かるので興味深い。

余談になるが、スペイン南部のセビリア近郊にあるコリア・デル・リオには、スペイン語で「日本」を意味するハポン(Japon)を名字とする人たちが600~800人ほど住んでいるという。これは、江戸時代の1613年(慶長18年)に仙台藩主、伊達政宗が通商などを求めて支倉常長らを派遣した慶長遣欧使節団の子孫ではないかといわれている。

使節団はスペイン国王やローマ法王に謁見(えっけん)したが、その後、何人かが帰国せずにスペインに残ったらしい。ほかのスペイン人と違い、ハポンさんには蒙古斑が現れるケースも少なくないようだ。

中国、韓国は名字の種類が少ない

では、同じアジアの中国人や韓国人・朝鮮人の名字にはどんな特徴があるのだろうか?

「実は日本人の名字に比べてかなり少ないという特徴がある」と森岡さんは言う。その原因の1つが1文字の名字が多いことだ。

表3は中国人の名字のトップ10である。

統計によって多少順位は異なるが、「李、王、張」が中国の3大名字だということがわかる。中国公安省の統計によると、首位は王(総人口に占める割合は7.25%)、2位は李(同7.19%)、3位は張(同6.83%)。上位3位の合計は総人口の21%強を占める。4位以下は劉、陳、楊、黄、趙、呉、周の順。上位100位の名字で総人口の85%を占める。

一方、中国科学院の統計によると、首位は李(総人口に占める割合は7.4%)、2位は王(同7.2%)、3位は張(同6.8%)。上位3位の合計はやはり総人口の21%強を占める。4位以下は劉、陳、楊、黄、趙、周、呉の順。上位129位の名字で総人口の87%を占める。

全体として1文字の名字が圧倒的に多い(司馬、欧陽など2文字の名字もまれには存在する)。森岡さんによると、中国人の名字は少数民族も含めて4000程度とされ、10万から30万はあるとされる日本人の名字に比べるとかなり少ない。

「中国の漢民族は世界でも最も早く名字ができた民族といわれるが、伝統的に漢字1字の単姓を基本としており、日本のように自分で地名などから名字を名乗ったり、分家した際に名字を変えたりすることがなかった。だから、名字の種類も増えなかったのではないか」と推測する。

中国文化とは一線を画し、むしろ日本が独自の文化を形成したということだろう。

同姓同名の悩みも…

中国よりもさらに名字が少ないのが韓国だ。

「200から300ほどの名字に集中している」という。

表4は韓国人の名字トップ10である。首位は金で、総人口の21.6%。実に5人に1人が金さんということになる。上位3位は金、李、朴で総人口の約45%を占める。全体のほぼ半数が、金さんか李さんか朴さんのどれかになる計算だ。

全体として、やはり1文字の名字が圧倒的に多い(南宮、皇甫、諸葛、西門など2文字の名字もまれにある)。「中国文化の影響がより強かったことに加えて、やはり、日本のように名字を後から変えることをしなかったためではないか」と森岡さんはみる。

ただ、中国も韓国も日本に比べて少ない名字に限られているので、同姓同名が多くて紛らわしいなどの悩みも時にはあるらしい。そもそも名字の成り立ちに違いがあるからで、これらもそれぞれの伝統や文化だといえそうだ。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。