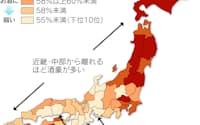

耳かきで分かるあなたの先祖 意外な勢力図

編集委員 小林明

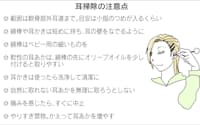

人間の耳あかは、各自の体質(遺伝子)によって、乾いて粉状になる乾型(カサカサ)と、松ヤニのように粘り気のある湿型(ネバネバ)の2種類に分かれる。通常、耳そうじをする際、カサカサな人は小さなスプーンのような形をした「耳かき」を使い、ネバネバな人は「綿棒」を使う。ところが、こんな奇妙な話を耳にした。

「日本ではおなじみのあの『耳かき』が、海外ではほとんど見かけない」というのだ。耳そうじがしたくても、...

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。