自動停止・ワゴンタイプ… 次世代タクシー、来秋にも

編集委員 小林明

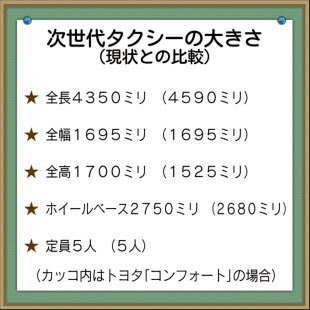

トヨタ自動車と全国ハイヤー・タクシー連合会(全タク連、東京・千代田)が共同開発している「次世代タクシー」の詳細が関係者への取材で明らかになった。全高が現行よりも1割強高い170センチの「ワゴン型」の車体とし、事故防止のための「自動ブレーキ」や車内を移動しやすい「ウオークスルー方式」を採用する。焦点となっている車体の外側は藍色に統一する方向で調整する。今回はその内容をいち早く皆さんにお伝えしよう。

ロンドン・ニューヨークに負けない世界最先端のタクシー

「ロンドンのブラックキャブやニューヨークのイエローキャブにも負けない世界最先端のタクシーにしたい」。トヨタ自動車と全タク連はこう強調する。早ければ来秋にも全タク連の加盟各社が順次導入を始める。東京都内では約4万5000台のうち3分の1程度までを切り替える目標だという。

高齢者・障害者にも使いやすい構造であるうえ、一般客にとっても日常のタクシー利用が大幅に便利になる。さらに2020年開催の東京五輪に向けて訪日外国人客が増えている状況にもサービス向上で対応できる。街の景観も大きく変わることになりそうだ。

トヨタと全タク連は今年8月5日、自動運転技術を活用した運転支援システムを共同開発することで覚書を交わした。次世代タクシーの共同開発はそのプロジェクトの一環。同連合会では車両資材委員会などが中心となり、トヨタ側と水面下で調整を続けてきた。

悲願だった「自動ブレーキ」、乗降・荷物出し入れ・見晴らしなどが便利に

「お客さんの目線から不便だと感じたことを解決できる喜びを感じている。特に事故の防止・軽減に大きな威力を発揮する『自動ブレーキ』の導入はタクシー業界にとっての悲願だった。トヨタさんの高い技術力と協力のおかげで実現することができる」。全タク連の関係者はこう打ち明ける。

技術革新での目玉である「自動ブレーキ」は走行中に障害物などをセンサーで感知し、自動的に停止・減速するシステム。この搭載により安全性が高まり、事故の被害も大幅に抑制できる。

車体カラーは「藍に統一」へ、ハイブリッドで燃費効率向上

次世代タクシーではさらに(1)全高を約1割高くしたワゴン型とする、(2)車内の床を低く平らにしたウオークスルー方式を採用する、(3)窓を広くして客席からの見晴らしを良くする、(4)乗降しやすい大開口スライドドアを取り入れる、(5)LPガスのハイブリッドエンジンを搭載して燃費を向上させる、(6)車体カラーを藍色で統一する――などの方向で開発を進めている。

背の高いワゴン型でウオークスルー方式のタクシーは欧米でも増えつつある人気の高い車体。乗客の乗り降りや荷物の出し入れ、高齢者や障害者の利用などの利便性が大幅に増す。自動ブレーキやハイブリッドエンジンなどトヨタの最先端技術を生かしつつ、客が使いやすいように車内にきめ細かな工夫を凝らす。「日本ならではの"おもてなし精神"で世界最高水準のサービスを実現する」(全タク連)

ちなみに車体の色については「白・黒・藍」など3色を想定していたが、新しい象徴としてのイメージを効果的に浸透させるために「藍への統一」をトヨタが提案していた。藍色は高級感があるうえ、タクシー車両としての統一感も演出できる。全タク連は今後、加盟社間の足並みをそろえるように内部調整を急ぐ。

採算取りにくいタクシー車両、トヨタが開発を決断したワケとは

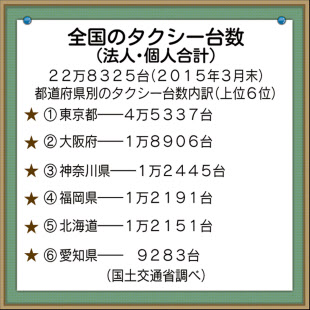

次世代タクシーの開発は、トヨタにとって「採算が取りにくいプロジェクト」とも言われていた。購入者がタクシー会社に限られ、市場規模が極めて小さいためだ。たとえば全国で稼働するタクシー台数(法人と個人の合計、ハイヤーは除く、2015年3月末時点)は22万8325台。仮に更新時期を5~6年とすれば、わずかに年4万台程度の市場規模でしかない。

だが「東京五輪開催に向けて国内外へのPR効果の大きさなども考慮すると、高い開発費用や生産コストをかけても必ずしも損ではない」とトヨタは判断したようだ。日産自動車などライバルがイエローキャブやブラックキャブへの営業攻勢を強めているのに対して、お膝もとの日本でトヨタ車をしっかりとアピールできるメリットは大きい。

国内外へのPR効果、タクシー業界との長年の協力関係も

さらにトヨタが強調しているのが「タクシー業界との長年の協力関係」(豊田章男社長)。

日本のタクシー会社の業界創生期には技術面で先行する外国産の自動車を使うことが多く、たとえば日本交通では川鍋秋蔵氏が創業した1928年時点で米国車(ビュイック)を使っていた。しかし、外国車に対抗し、国産車の技術向上と育成を促そうとの狙いから、タクシー業界がトヨタと手を組み、1936年からトヨタ製乗用車「AA型」をタクシー車両として使い始めたという経緯がある。

以来、現在のタクシー車両として使われている「コンフォート」や「クラウンコンフォート」にいたるまで「タクシーの厳しい走行条件を通じて、耐久性や乗り心地などを向上できた」という思いがトヨタ側には強い。

トヨタが次世代タクシーの共同開発に踏み切った背景には、実はこうした事情がある。

タクシーの平均走行距離は1日300キロ。年換算だと10万キロを超え、一般的なドライバーの走行距離の6~7倍に達する。こうした過酷な環境下で使用することで培ってきた技術革新がトヨタの市販車の開発に生かされ、「成長の糧」になってきたわけだ。

過酷な走行条件が成長の糧、初乗り料金下げで「ちょい乗り」も身近に?

今後の課題は車両の販売価格。「コンフォート」は250万円程度なのに対し、「次世代タクシーは370万~380万円程度まで上がるのでは」との臆測がタクシー業界には広がる。「燃費が向上するので価格上昇をうまく吸収できる」との見方もあるが、割高感があまりに強いようだと普及への足かせになりかねない。

いずれにせよ、使い勝手がよいタクシー車両が来秋から登場するのは、利用者にとって大きな朗報。東京都内ではさらに日本交通など23社が近距離の「ちょい乗り」需要を喚起するために"初乗り料金の引き下げ"も検討している。

次々と改革策に乗り出すタクシー業界。「より身近な交通手段」を目指して、タクシーが変身しつつある。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。