具材のうま味だし代わりに 夏の味噌汁はミニトマトで

味噌汁にはだしが必須……とは限らない。具材のうま味を活用すれば、だしを使わずにおいしい味噌汁ができる。ミニトマトの味噌汁はさっぱりとした味わいで夏にピッタリだ。

味噌汁の材料には味噌とだしが必要不可欠、と思っている人が多い。かつお節や煮干し、昆布などからだしをとったり、顆粒(かりゅう)だしやだし入り味噌を活用したり、手間のかけ方は色々あるが、だしを全く使わずに味噌汁を作る人は少数派だろう。

しかし、具材を工夫すれば、だしがなくてもおいしい味噌汁を作ることは可能である。今回は、だしのおいしさの源である「うま味」について解説し、だしを使わない味噌汁の作り方を紹介しよう。

だしとはかつお節や煮干し、昆布などの食材からうま味や香りの成分を抽出したもので、味噌汁やお吸い物といった汁物をはじめ、様々な和食に使われる。だしのおいしさは、味成分や香り成分の複雑な組み合わせによって作り出されるが、その中心となるのがうま味である。

うま味とはだしを口に含んだときに感じられる、舌全体にじんわりと広がるようなまろやかな味で、甘味、塩味、酸味、苦味とともに「基本五味」のひとつに数えられる。体を作るのに重要な栄養素であるタンパク質の目印として、本能的においしいと感じられる味だ。うま味を利かせると、糖質や脂質を控えても満足感を得られたり、おいしく減塩できたりと、健康への効果も期待されている。

うま味とはうま味成分の味である、ともいえる。私たちは舌の表面にある味細胞によって食べ物の味を感じる。味細胞にショ糖やブドウ糖などの糖が触れると甘味を、食塩の主成分である塩化ナトリウムが触れると塩味を感じる。

うま味を感じさせるうま味成分は、グルタミン酸というアミノ酸と、イノシン酸、グアニル酸という核酸の3種類が知られている。昆布にはグルタミン酸、かつお節や煮干しにはイノシン酸、干し椎茸(しいたけ)にはグアニル酸が豊富に含まれていて、これらが味細胞にキャッチされることで信号が脳に伝わり、うま味を感じるのだ。

これらのうま味成分は単体で使うよりも、組み合わせることによって一層うま味を強く感じられる。グルタミン酸とイノシン酸、またはグルタミン酸とグアニル酸を組み合わせると、うま味の強さが最大で8倍近くまで増幅されるのである。これを「うま味の相乗効果」という。

昆布とかつお節を組み合わせた合わせだしや、昆布と干し椎茸の精進だしなど、だしの素材を組み合わせて使うことが多いのは、先人たちがこの効果を経験的に見いだし、活用してきたからだろう。

グルタミン酸は昆布のほかにも、トマトやブロッコリー、アスパラガスなどの野菜や、チーズ、味噌、納豆といった発酵食品にも多く含まれている。イノシン酸は肉や魚全般に、グアニル酸はキノコ類全般に豊富だ。したがって、グルタミン酸の多い食材と、肉や魚、キノコ類を組み合わせれば、だしがなくてもうま味の利いた料理ができるのだ。

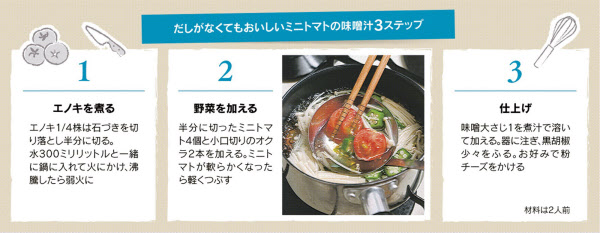

夏の味噌汁にはミニトマトとエノキの組み合わせがおすすめ。かつお節や煮干しでだしをとるのに比べ、魚介の風味がない分、野菜のおいしさが引き立つ味噌汁になる。

トマトは種の周りのゼリー状の部分にうま味成分が多いので、火が通ってやわらかくなったらおたまや菜箸で軽くつぶし、ゼリー部分を溶かす。普通のトマトでもよいが、ミニトマトは味が濃く、煮崩れもしにくいため加熱向きだ。

キノコは、夏はエノキがさっぱりとしておいしいが、秋や冬には椎茸もおすすめだ。黒胡椒(こしょう)を振ると、野菜の青くささがマスキングされて爽やかな味わいになる。好みで粉チーズをかけてうま味を足すと、コクのある洋風味噌スープに仕上がる。

グルタミン酸が豊富な食材としては、ミニトマトの他にも、春は菜の花、夏はアスパラ、秋~冬は白菜、変わり種では納豆を入れるのもよい。組み合わせる食材にはキノコ類や鶏肉のほか、サバの水煮缶を缶汁ごと使い、臭み消しにおろしショウガ少々を入れてもおいしい。うま味がしっかりと出るように汁に対して具をたっぷり入れると、副菜としても食べ応えのある一品になるだろう。

◇ ◇ ◇

うま味きかせる大豆の味噌

味噌は、米や麦などの穀物で麹(こうじ)を作り、さらに塩と大豆を加えて発酵させた調味料である。発酵により、米や麦に豊富なデンプンが分解されて糖になり、大豆に豊富なタンパク質が分解されてアミノ酸ができる。このアミノ酸にはグルタミン酸も多く含まれているため、味噌もうま味の濃い食材の一つである。

米麹や麦麹の割合が高い甘味噌や甘口味噌は甘味が強く、大豆の割合が高い辛口味噌や、大豆と塩だけで作る豆味噌はうま味が強い。今回のようにうま味をきかせたいときには辛口味噌や豆味噌がおすすめだ。

(科学する料理研究家 平松 サリー)

[NIKKEIプラス1 2021年8月14日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。