たまる本・書類の整理は 家電トリセツ処分しネットで

収納スペースが狭く、本や書類が納まりきらない、と悩む人は多いのではないだろうか。本棚を買い足そうと考える前に、まずは一度、持っている紙類(本・書類)と向き合ってみてほしい。

紙類の整理のコツは、とことんデータ化すること。筆者はDropboxなど文書のクラウド保管サービスを利用し、目的や内容に応じてフォルダ分類をしている。

「処理すべき紙書類は出しっぱなしの方が忘れない」との声もあるが、見慣れるうちに存在を忘れたり、常に視野に入って他の作業を邪魔したりするなど、効率的な管理方法ではない。To Do管理はタスク管理ツールなどに集約する方が確実だ。

入居時の不動産関連書類、学校のお便り、家電の取扱説明書やクーポンなど、家中の書類を1カ所に集めてみよう。一枚一枚手に取るところから片付けが始まる。

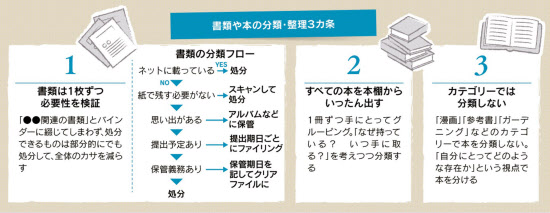

書類整理の基本は、現物がなくても支障ないかを問うことだ。インターネットに同じ情報が載っているものは迷わず処分。例えば家電・家具の取扱説明書は、品名を検索すれば簡単にデータにアクセスできるため、紙で保管する必要がない。保証書ページだけ切り取って処分しよう。出前やスーパーのチラシもクーポン部分を残して処分だ。

「紙の現物があった方がはかどる」のはまれで、細かい数字をパソコンに打ち込むときくらいだ。出前も紙の束から目当てのチラシを取り出すより、ネット検索が早い。頻繁に使う情報をパソコン・スマホのブラウザーでブックマークするのもオススメだ。

次に、ネットに情報がないものについて。紙での提出を求められないものは、スキャンするか写真を撮ることで処分できる。筆者宅はScanSnapというコンパクトなスキャナーを玄関に置いている。帰宅時、かばんの中の書類をスキャナーで取り込み、紙そのものは玄関のゴミ箱に。一連の流れに10秒もかからない。スキャナー自体がクラウド保管サービスと連携しているため、パソコンを開かずともデータが自動保存され、スマホでいつでも確認できる。セミナーテキストや料理教室のレシピなど、ページ数が多くてスキャンしきれない場合は、スキャン代行サービスを使うのも手だ。

手紙や日記帳など思い出として残したいモノは、ぬいぐるみなどと同じ「思い出」のカテゴリーに所属させ、他の書類と保管場所を分けよう。蓋のつく箱に詰め、押し入れに入れることを推奨したい。

「頑張ってきた証し」と仕事のノートやセミナーテキストをすべて取っておく人もいるが、現物で残す意義を改めて考えてみてほしい。ぬくもりや愛情が感じられ、頻繁に手に取って眺めたいならモノとして残せばよいが、捨ててしまうのが怖いというだけなら、データに形を変えて部屋を空けた方が健全だ。

「片付けは冷蔵庫から」と言われる。食品は賞味期限があり、捨てる基準が明確だからだ。難易度が最も高いのが本。本を捨てることに罪悪感・抵抗感を抱く人は多い。

本棚は本を一冊も捨てなくても片付けられる。まずは手持ちの本をすべて本棚から出し、1冊ずつ手にとってグルーピングをしよう。「なぜ持っている? いつ手に取る?」を考えて分類していく。

注意したいのが、漫画・参考書・ガーデニングなど、カテゴリーで本を分類しないこと。「自分にとってどんな存在か」という視点で分けるのが大切だ。そのうえで意味ごとに配置を検討する。

例えば「頻繁に手に取るわけではないが、文献として貴重なので保管したい本」「コレクションとして収集している本」は本棚に置く必要がない。箱に詰めて押し入れに入れた方が効率的だ。「今は読む気がおきない本」が本棚を占拠していると精神衛生にも良くない。貸すか、図書館などに寄付して外に出そう。逆に、頻繁に読みたい本は読む場所のすぐ近くに置く。

「本と書類が山積み。量が多過ぎてどうにもできない」という人も、だまされたと思って一つ一つ手に取って分類してみてほしい。「部屋には置けないが手放したくない」なら、外部収納に預ける、職場でシェアするなど、外での活用も併せて検討する。スッキリしたデスク、読みたい本ばかりの本棚ならテレワークも一層はかどるだろう。

◇ ◇ ◇

「いつ読むか」で置き場所決める

本の分類方法には正解はないが、筆者は「いつ読むか?」を軸にグルーピングしている。これから読もうとしている本や、読みかけの本は、本棚の中でも手を伸ばしやすい「特等席」に置こう=イラスト。文献としてコレクションしたいものは、本棚に並べず、蓋を閉じて押し入れで安全に保管する。

きょう読むべき本だけ、目に入る本棚をつくろう。デスクの上にズラッと本を並べている方は、貴重な作業スペースを逼迫することになるので、デスク周りに本棚や三段ボックスを配置することを推奨する。

(整理収納アドバイザー米田 まりな)

[NIKKEIプラス1 2021年8月7日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。