メルカリ「やさしい日本語」 多様な人材の力引き出す

多様なメンバーと働く 職場の対話術(3)

<<(1)コロナ下の上司 声かけや1on1で育児社員の不安解消

<<(2)会社特命「おせっかい役」傾聴で転職組やシニアも支援

第3回は、多様な人材の採用に積極的なメルカリのケースを紹介する。

障がいのある社員らとの対話から共有された、「やさしい日本語」のポイントとは。

チャット文化、コロナ禍で進化

「直接お会いするのは、8カ月ぶりですね」

「いつもオンラインで顔を合わせていたから、久しぶりという感じがしませんね」

テレワークが続くなか8カ月ぶりに出勤して、笑顔で対面した上長との会話。実はこれは、手元のスマートフォン(スマホ)で、チャットアプリを使って入力された言葉だ。メルカリでデータ読み込み業務を担当するアノテーションチームの村山和也さんは、こうして職場で言葉を交わしている。

村山さんは聴覚障がいがある。上長である労務チームの東江(あがりえ)夏奈さんとの普段の「会話」は、ビジネス用チャットツールの「スラック」、もしくは音声入力やチャット機能のあるスマホ向けアプリ「UDトーク」を使う。

村山さんは中途入社組。前職の定型業務に飽き足らず「もっと自分を成長させたい」と、2019年にメルカリに飛び込んだ。同社への転職が村山さんにもたらしたのは、キャリア形成でのプラスだけではなかった。

「(入社してみたら)想像以上にチャット文化が浸透していて驚いた」。文字でのやりとりならハンディを感じなくて済む。職場でのコミュニケーションで疎外感を抱くことは、ほぼないという。

同社の場合、チーム内のコミュニケーションには主にスラックを活用。案件ごとに「チャンネル」が立てられ、様々な打ち合わせも各チャンネル内で進んでいく。この「チャンネル」とは、案件やテーマごとに設けられるアプリ内の「場」といったもの。各チャンネルでは、アクセス権が設定されたメンバーがメッセージやファイルを共有し合う。

コロナ禍で原則テレワークとなるなか、同社のチャット文化はますます進化した。在宅勤務で孤立感を抱く社員がいるとして、スラックに雑談や趣味のサークルなどのチャンネルが立ち上がった。

会議発言の書き起こし、スラックで依頼

村山さんとの意思疎通でも、様々な工夫がみられる。一例が、村山さんが会議に参加する際のテイクノート(文字起こし)。ユニークなのは、スラックに「テイクノートボランティア」のチャンネルが設けられていることだ。ここには、手を挙げた社員30人ほどが登録している。

村山さんや会議主宰者は必要に応じて、このチャンネルにメッセージを入れて、文字起こしを依頼する。あるワークショップでは主宰者が、「muracchi(注:村山さんの愛称)さんが参加…(中略)…note takingしてくださる方を募集します」と呼びかけた。

会議やワークショップでの発言は、クラウド上の文書作成ツール「グーグル・ドキュメント」を使って、ボランティアが入力していく。全員で画面共有しながら、テキスト(文字情報)でのコミュニケーションも可能にする。

こうした「テイクノート」は、最初から順調に機能していた訳ではない。文字起こしが発言のスピードに追い付かなかったり、周囲のつぶやきなど、会議の場で村山さんが把握したい情報がもれてしまったり。「あそこで、なぜみんなが笑ったか分からなかった」。東江さんはあるとき、村山さんからそんなメッセージを受け取ってハッとした。

情報を時間差なく「同じもの」に 会議ルール設定

どうしたら、村山さんがキャッチする情報を他の会議参加者と同じものに近づけられるだろう。「時間差なく情報を共有したい」。試行錯誤の末に、東江さんは会議の進め方と文字起こしのルールを見直した。

まず、会議参加者には、ひとつの議事が進んでいるときに、関連したテーマを傍らで話さないように要請した。一方、テイクノートのボランティアたちには、雑談も書き起こすように依頼し、入力が間に合わない場合は、会議の進行を一時中断するようにした。

すると、会議の進行がシンプルになったばかりでなく、思わぬ効用があった。どの話者も、「私の話がどのくらい伝わっているだろうか」と周囲の理解度を意識して発言するようになった。参加メンバーは、従来より全体の流れを把握しやすくなり、自分の意見をまとめる余裕もできて、発言のハードルがぐんと下がったという。

「会議のスピードは落ちたが、明らかに質は高まった」と東江さん。コロナ禍でオンライン会議に移行してからは、発言を終える際は「以上です」と必ず言う、最後は手を振って散会といった工夫も加わった。

村山さん自身も、会議中に分からないことがあれば、すぐにスラックで質問を入れる。不明点は極力、その場でクリアにするようにしている。

「やさしい日本語」 外国人技術者にもプラス

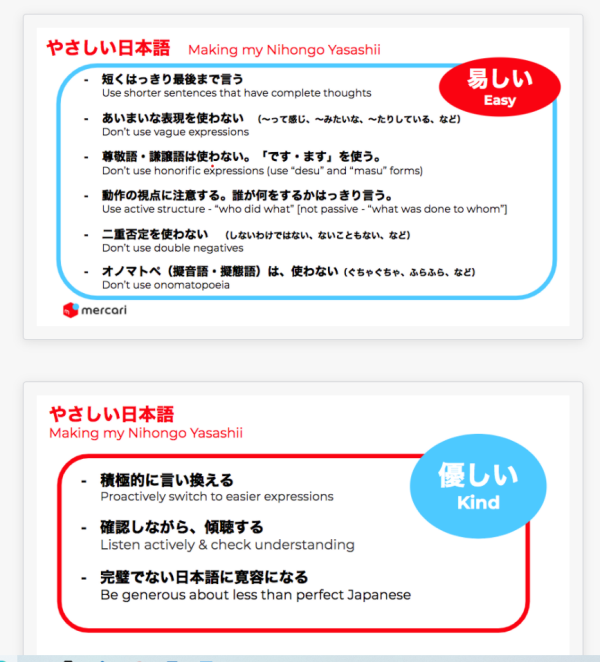

「短くはっきり最後までいう」「あいまいな表現を使わない」「動作の視点に注意する。誰が何をするかはっきり言う」--。テレワークが続くなか、コミュニケーションの齟齬が起こりやすくなっているとして、同社は昨年、ホームページに「やさしい日本語」の手引きをアップした。

実はこれは、「手話には『てにをは』がない」とある社員が気づいたのがそもそものきっかけ。そこから、「コミュニケーションでは、どんなメンバーにも伝わりやすい表現を使おう」と提案してまとめたものが基になっている。聴覚障がい者のみならず、社内エンジニアで4割を占めるようになった外国人社員との対話でも、「やさしい日本語」が必要だという意識が少しずつ高まっていった。

ここからもう一歩進める形で、多様なメンバーに分かりやすい「インクルーシブな(包括的な)コミュニケーション」を目指す取り組みも始まった。社内ワークショップが開かれたり、語学力アップを図るチャットランチが企画されたりしている。

改めて、伝わる表現とはどういうものか。例えば、「やっぱり前倒しでやったほうがいいというか」「申し訳ないと思っているんですけど、ちょっと急ぎたいって感じで」などはNGだという。うっかり使いがちなフレーズだが、「短くはっきり」「曖昧な表現は使わない」が基本という訳だ。

1)会議では同じ情報が得られるように工夫を。議論のスピードは落ちても「質」が高まる

2)社内チャットツールの活用で、支援をするボランティアを募る

3)対話でもメールでも「短くはっきり」「曖昧な表現は使わない」を基本にする

「やさしい日本語」は、障がいのある社員、また日本語を学んでいる外国人社員のみならず、すべての人にとって分かりやすい表現となる。多様なメンバーが働く組織では、「相手に伝わりやすい」「理解しやすい」といった「やさしさ」をもって対話をすることが大切だろう。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。