米国発の音声SNS「Clubhouse」のブームが、日本にも飛び火している。米Alpha Explorationが2020年に開始したサービスで、テキストや動画ではなく、声で複数人とリアルタイムに雑談できる点に特徴がある。

Clubhouseでは、会話のための部屋(roomと呼ぶ)を誰でもモデレーターとして設けられ、参加者はroomに参加(ドロップインと呼ぶ)してトークに耳を傾けてラジオ番組のように聞き流しながら楽しめる。一方、議論の輪に参加して一緒に盛り上がることも可能だ。国内では21年1月下旬に入り、著名スタートアップ経営者を中心に急速にファンが拡大。メディアアーティストの落合陽一氏も“Clubhouse好き”を公言してはばからない。人気ぶりから、「次のTwitter」「次のFacebook」に化ける可能性もあると見る向きがある。

「その瞬間、その場に立ち会えた人だけ」だからハマる

1月中旬からClubhouseを利用し、すぐに魅力のとりこになった一人が、電動キックボード関連事業を手掛けるスタートアップ企業Luup(東京・渋谷)の社長、岡井大輝氏だ。

「リアルなカンファレンスでもなかなかお目にかかれない豪華なメンバーによる濃厚なトークが繰り広げられているかと思えば、学校の放課後のようなカジュアルな雑談もある」。roomは多岐にわたり、人の温かみを感じられる内容のものばかりだといい、知り合いでない相手とも距離感が近くて気軽に話しかけやすく、ついつい話し込む側にも回るそうだ。

“ハマる”最大の理由は、リアルタイムに同期型でコミュニケーションを図るため、思わぬ形で人との接点が生まれやすい点にある。岡井氏の場合、多忙でなかなか約束を取り付けにくい話題のスタートアップ企業の経営者や投資家を捕まえて聞きたかった話ができたり、ふらりと立ち寄った著名文化人の思わぬ本音を聞けたりといったことが、たった数日の間に何度もあったという。「一気に友人が増えたような不思議な感覚。近年まれに見るバイラル性(人から人へと伝わっていく拡散性)を感じる」(岡井氏)。

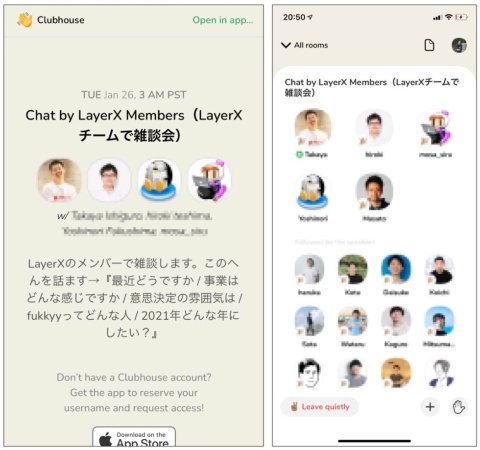

ブロックチェーン関連事業を手掛けるLayerX(東京・中央)のように、採用など企業活動に生かす試みを始める企業も現れた。同社は1月26日、Gunosy創業者としても知られる福島良典CEO(最高経営責任者)ら経営陣が参加し、自社の魅力から経営会議の様子まで本音トークをroomで展開。1月13日に新サービスを開始したばかりというタイミングの良さも手伝って、最大約300人がリスナーとして耳を傾けた。「リアルな採用イベントと違って、会社の“体温”をうまく伝えることができた」(石黒卓弥執行役員)と手応えを感じている。

Clubhouseで交わされるトークにとかく熱がこもるのは、サービス設計の妙によるところが大きい。そもそも招待制を採用しており、しかも一人に2つずつしか招待枠が与えられない。さらに相手の携帯電話番号を知らないと招待できないなど、いわば飢餓感をあおるマーケティング手法で希少性を演出し、サービスを使い始めるまでのハードルを高くしている。一時は、メルカリで招待枠の権利が高額売買されていたほどだ(現在は規約違反で削除済み)。まさに、名門のゴルフ場のクラブハウス(やコース)に、会員券を持つ人に連れっていってもらうのによく似ている。

需要と供給のバランスが取れていない状況下で狭き門をくぐった人たちが参加してすぐに気づくのは、あらかじめ日時を指定して開催するroomもあるものの、大半は突発的に設けられること。番組表はあってないようなもので、いつどんな面白い内容のroomが立ち上がるか分からない。要は、その瞬間にその場に立ち会えた人だけが空間を共有し、情報を分かち合えるところが今までにない新しさだ。

自身もモデレーターとしてClubhouseを使い始めた、ヤフーの投資子会社・YJキャピタル(東京・千代田)の社長、堀新一郎氏は、「自分の知らないところで面白い話をしているのではないか。そんな、いわゆるFOMO(fear of missing out、見逃すことに対する恐怖感)を刺激する設計になっている」と分析する。うっかり聞き逃したら、悔しくて仲間外れにされたような感覚に陥るからこそ、つなぎっぱなしにしたくなるわけだ。逆に、その体験を共有できた人たちの間には「つり橋効果」による共感も生まれやすいとも話す。

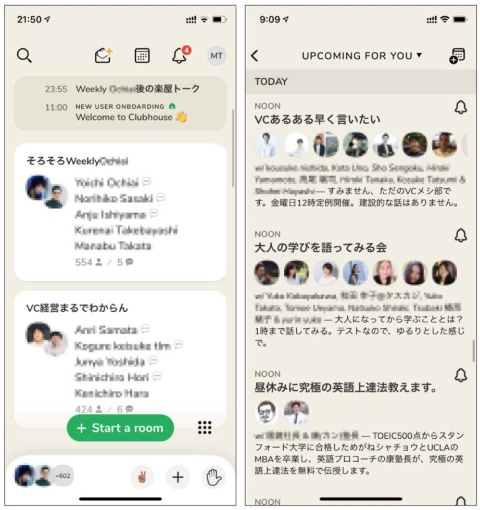

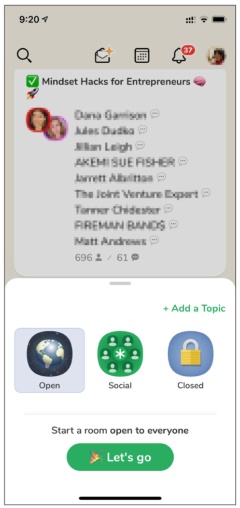

Clubhouseは現状、iOS向けアプリのみで使える。起動するとその瞬間に開催中のroomのタイトルがリスト表示され、番組をザッピングするように次々と試し聞きができる。各roomには「Leave quietly(静かに退出)」ボタンがあり、その名の通りモデレーターに通知されることなく目立たずにすっとroomから抜けられる。出たり入ったりが自由にしやすいのもポイントだ。

肝心のトークが盛り上がりやすいのは、roomで交わされた内容を録音アーカイブとして残さないことも一因だ。文字や動画のようにスクリーンショットを撮られて出回ることがないため、安心して“思わずぽろり”と本音でトークしやすく、話者の心理的ハードルを下げている。しかも「いいねボタン」もなければ、「チャット機能」もない。分かるのは参加しているリスナー数だけで、反響が分からない半面、内輪話をしているような和やかな空気感が醸成されやすい。

Clubhouseに夢中になった人の多くは、リスナーとして聞いてる最中に手を上げて議論に参加(ドロップインと呼ぶ)を申し出たり、逆にモデレーターから指名されて急きょ飛び入り参加したりもできる使い勝手の良さも評価する。

「昨日も、仕事の休憩時間に近くのコーヒーショップに出掛けた際にClubhouseにアクセスしたら、知り合いが始めていたroomから急きょ声を掛けられた。わずか10分間ながら、面白い話ができた」(堀氏)。相手に伝わるのは音声だけなので、カジュアルな服装でソファーに寝転びながらでも気軽に話す側に回りやすいという。この点が、単なるリスナーとして参加する一方通行型の「ウェビナー」との最大の違いと言える。

こうしたサービス設計の妙により、1日10時間以上もClubhouseにアクセスしっぱなしにする利用者も少なくないようだ。その“中毒性”は、ちょうど深夜のラジオを聞き始めたらやめられなくなるのに似ており、自分だけがお宝情報に接しているような特別な感覚を覚える。「気に入った相手やテーマ(clubと呼ぶ)をフォローしておくと、相手がroomを開設した瞬間にプッシュ通知が飛んでくるが、その設計も秀逸。通知を押した瞬間にroomに入れるので、Clubhouseからますます抜けられなくなる」(堀氏)。

コロナ禍で失われた雑談、AirPodsなどの普及も追い風に

では、なぜ今、多くの人がClubhouseにひき付けられるのか。20年夏にいち早くClubhouseを使い始めた、『アフターデジタル オフラインのない時代に生き残る』などの著書で知られるIT評論家の尾原和啓氏は、急激に支持を集める背景を次のように分析する。「新型コロナウイルスの影響でテレワークを余儀なくされる中、気軽に誰かと偶発的に話す“カジュアルコリジョン”の機会が激減し、多くの人が雑談に飢えていたのが大きかった」。

会社員なら、オフィス内の休息スペースや喫煙所で、たまたますれ違ったり居合わせた先輩や上司、同僚との軽い雑談をよくしていたはずだ。足を運んだイベント会場で、久しぶりに顔を合わせた人と立ち話をすることもあっただろう。学生なら、学食で食事をしているときにたまたま近くを通りがかった友人となんてことのない会話をするのは、以前なら当たり前の日常だった。こうしたカジュアルコリジョンの機会がコロナ禍で失われた。

「カジュアルコリジョンを通じて、実は思わぬ気付きやヒントを得ていたが、それもなくなった」(尾原氏)。「Zoom」や「Teams」は打ち合わせや会議をリモートで代替するツールであり、決まった相手と決まった時間に決まったことを話すには最適だが、雑談には不向き。満たされないカジュアルコリジョンに対する渇望から、多くの人がClubhouseに飛び付いたというのが尾原氏の見立てだ。

見逃せないのが、テレワークの浸透でBluetooth対応の無線ヘッドセットを日常的に装着する人が増えたのも、Clubhouse普及の追い風になっている側面があること。例えば米アップルの「AirPods Pro」は、装着して音楽を聴きながらでも外部の音を自然に取り込んで聞き取りやすい工夫があり、終日着けっぱなしにしている人も少なくない。音声コンテンツを“ながら聴取”しやすくなったタイミングが音声SNS勃興のタイミングと重なり、多くの人が新しい世界へと飛び込むハードルがそもそも下がっていたわけだ。

こうしたことから「米国では“AirPods as a Service”というフレーズが登場するほど、音声SNSの注目度が高まっている」と尾原氏。要はBluetoothヘッドホンを、24時間365日つながることができる新たな消費者接点と捉え、インフラとして活用する機運が急速に高まっている。先行するClubhouseには米国の著名ベンチャーキャピタルのアンドリーセン・ホロウィッツなどがいち早く投資し、21年1月時点で既に企業の評価額は10億ドル(約1042億円)を越えたとされることからも、いかに盛り上がりを見せているかが分かる。

Clubhouseに続けとばかり、米Twitterが20年12月に「Spaces」のテストを開始したほか、国内でも「stand.fm(スタンドエフエム)」などが登場している。事前録音したポッドキャスト番組などを手掛ける「Spotify」などとと違って、ストック型ではなくライブ感を重視するフロー型サービスを志向している点で共通している。

現時点でClubhouseは招待制ということもあり、週間アクティブユーザー数は200万人程度だとされる。勝負の余地はまだ大きく、さらに音声SNSの新顔が続々登場しそうだ。時代を機微に捉えたClubhouseの登場によって始まった「耳のためのインターネット」のベストポジション争い。その行方から、今後目が離せない。

(写真提供/LayerX)