110万年前の火星隕石 どこから来たか分かる驚きの方法

地球に降り注ぐ隕石のなかには、火星から飛んできたものがある。小惑星などの天体が火星に衝突したときに宇宙に飛び出した火星の欠片で、「火星隕石(いんせき)」と呼ばれている。

火星の歴史を解明する上で、火星隕石が火星のどこから来たのかを明らかにすることはとても重要だが、科学的には非常に難しい。しかし、2021年11月3日付の学術誌「Nature Communications」に画期的な手法が発表された。論文では、火星のクレーターを数える機械学習プログラムの助けを借りて、ある種の火星隕石が、太陽系最大の火山領域「タルシス」にある1つのクレーターから来たと推定した。

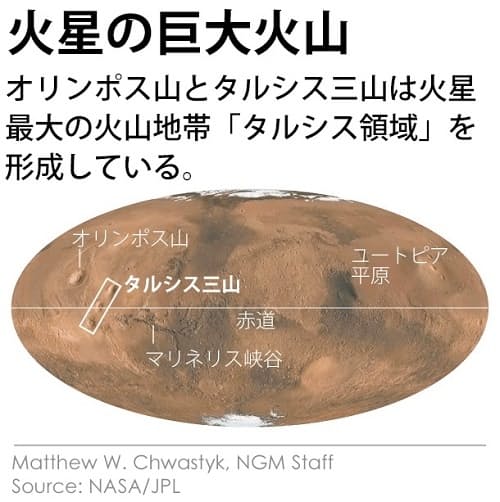

火星のタルシス領域は数千個の火山からなり、面積は約3000万平方キロメートルと、米国の3倍もある。無数のマグマの噴出と溶岩流によって数十億年かけて形成され、非常に重く、これができたせいで地表が元の位置から自転軸に対して20度近くずれてしまったほどだ。

この分析結果が確かなら、科学者たちは、火星の地表をずらすほどの巨大な火山領域の途方もない力について、解明の手がかりをつかんだことになる。

「火星の理解が大きく変わる可能性もあります」と英グラスゴー大学の隕石専門家ルーク・デイリー氏は評価する。なお、氏は今回の研究に参加していない。

火星隕石の起源

今回研究対象とした隕石は、11年にモロッコに落下した重さ7キログラムの火星隕石をはじめ、今から約110万年前に火星に小惑星が衝突して宇宙に放出されたものだ。こうした火星隕石は十数個見つかっており、希土類元素の含有量が少ないことから「枯渇型シャーゴッタイト(depleted shergottite)」と呼ばれる。

火星の隕石の多くは「シャーゴッタイト」という種類に分類されている。1865年に隕石の落下が目撃されたインドのシャーゴッティという町にちなんで名付けられた。シャーゴッタイトはすべて似たような組成の火山岩だが、なかでも枯渇型シャーゴッタイトは、化学的特徴から地下深くのマントルに由来することが知られていた。

ではまず、マントルはどのようにして表面近くまで上昇していたのだろうか?

地球の場合、マントル岩石が地表に出てくる方法は2つある。1つは、2つのプレートが離ればなれになる境界にマントルが上昇してくる場合。もう1つは、プルームと呼ばれる超高温のマントル物質が深部から噴水のように上昇してくる場合だ。火星にはプレート運動がなかったと考えられているため、マントルプルームによって上昇してきた可能性が高い。

また、すべての枯渇型シャーゴッタイトが比較的若い数億年前の火山性地域から来たということも、分析によりわかっている。

隕石の分析からわかることは他にもある。地球に落下したすべての枯渇型シャーゴッタイトが1回の小惑星の衝突によって宇宙に放出されたのだとしたら、その衝突は、最小でも直径3キロメートル以上のクレーターを残したほど強力だったに違いない。

また、そのクレーターは約110万年前にできたはずだ。宇宙に放り出された岩石の表面は宇宙線によって変化していくため、表面を調べることで、宇宙を旅していた時間の長さがわかるのだ。

しかし、これらの手がかりがあっても、隕石が火星のどこから来ているのかを突き止めるのは非常に難しい。個々の隕石はジグソーパズルのピースのようなもので、元の環境がわからなければ、火星のどこにあったかを特定することはほぼ不可能だ。

「私たち地質学者は、どこで岩石サンプルを採取したかという情報を詳細に記録します。背景が重要だからです」とグラスゴー大学で火星の隕石を研究している博士課程の学生アーニェ・オブライエン氏は話す。氏も今回の研究には参加していない。「火星隕石の場合、背景がわからないので、何が起こって形成されたのか、これまでの知見に十分基づいて推測をしなければなりません」

そこで、高度な推測を行うために、科学者たちは惑星科学の新しいツールを利用した。機械学習だ。

「絵」がわからなければ「年代」で

高度な推測の手がかりにしたのは、枯渇型シャーゴッタイトが故郷を飛び出した110万年前という年代だ。

惑星の表面の年代を厳密に決定するには、現物のサンプルを調べるしかない。しかし、火星のサンプルリターンが実現するであろう30年代まで、それはほぼ不可能だ。とはいえ、研究者は「クレーター・カウンティング」と呼ばれる手法で表面の年代を推定できる。

地球と違って地表に水がなく、地質学的に不活発である火星では、かなりの大きさのクレーターが、何億年から何十億年もそのままの状態で残っている。小惑星が衝突する頻度がわかっていれば、火星表面でクレーターの数が多い場所は、少ない場所よりも古いことになる。

クレーターの年代は別の方法でも推定できる。「小惑星が火星表面に衝突すると、たくさんの破片が飛び散ります」とオーストラリア、カーティン大学の惑星地質学者で、今回の論文の筆頭著者であるアンソニー・ラガイン氏は言う。

いちど飛び散ってから再び落ちてきた破片は表面に衝突し、最初の衝突クレーター(1次クレーター)の周りに小さな2次クレーターを作る。クレーターが残りやすい火星でも、2次クレーターは数百万年もすれば風に侵食されてしまうため、周りに2次クレーターがある大きなクレーターは、火星の歴史の中ではつい最近できたと考えられる。

「表面の年代をより正確に知るためには、より小さなクレーターを調べる必要があります」と、カーティン大学の宇宙地質学者で、今回の論文の共著者であるグレッチェン・ベネディクス氏は言う。小さな衝突は大きな衝突よりも頻度が高く、2つの場所にある小さなクレーターの数のわずかな差を利用すれば、時間軸をより詳細に推定することができる。

とはいえ、これを手作業で行うのはたいへんだ。そこで研究チームは、火星探査機が軌道上から撮影した画像データを機械学習プログラムに入力し、直径1キロメートル以下のクレーターを見つけるように訓練した。

すぐに約9000万個のクレーターが見つかったと、カーティン大学のデータサイエンティストで論文の共著者であるコスタ・セルビス氏は振り返る。研究チームは、このクレーターの年表をもとに、枯渇型シャーゴッタイトの起源を絞り込んでいった。

「すべてがぴったり合致しています」

データを精査した結果、火星の火山領域にある大きなクレーターのうち19個が、複数の2次クレーターに囲まれていることがわかった。彼らが探す110万年前のクレーターと同じくらい新しいことを示す兆候だ。

なかでもいくつかのクレーターは、ほぼ110万年前のものと推定されたが、それだけでは不十分だ。隕石に含まれる鉱物がその場所の地質と一致していなければならない。ここでも研究チームは、クレーターカタログを使って火山平原の年代を比較した。結果、鉱物とその場所の年代が一致するのは「09-00015クレーター」と「トゥーティング・クレーター」の2つだけだった。

このうち後者のクレーターは、大量の火星隕石を放出させる強力な「斜め衝突」によって形成されたようだ。

「トゥーティング・クレーターには複数の層からなる特殊な堆積物が見られ、小惑星の衝突時に氷か水があったことを示唆しています」と大英自然史博物館の惑星科学者ピーター・グラインドロッド氏は説明する。衝突シミュレーションの結果、氷や水があると、より多くの破片が生じ、十分な勢いがあれば多くの破片が宇宙に飛び出すことがわかっている。なお、氏は今回の研究には参加していない。

これらの証拠から、研究チームは、枯渇型シャーゴッタイトの起源の第1候補は直径30キロメートルのトゥーティング・クレーターであるとした。デイリー氏は、「本当によく組み立てられた議論です」と評価する。「すべてがぴったり合致しています」

科学者たちは09-00015クレーターが起源である可能性を完全に否定したわけではないが、「重要なのは、どちらのクレーターもタルシス領域にあることです」とグラインドロッド氏は言う。以前から、タルシス領域には非常に大きなホットスポット(スーパープルーム)があると考えられてきた。枯渇型シャーゴッタイトがどちらのクレーターから飛来したにしても、火星最大の火山領域の歴史を教えてくれることは確かだ。

従来のクレーター・カウンティングにより、タルシス領域の地形の一部は37億年以上前に形成されたことが明らかになっている。対して、今回の枯渇型シャーゴッタイトが結晶化したのはわずか数億年前だ。このことから、タルシス領域のスーパープルームは火星の歴史とほぼ同じくらい古い上に、火星の他の多くの火山領域が死に絶えた後も、マグマを生成し続けていたことが示唆される。

地球のマントルプルームと同じく、火星のマントルプルームは、大気の組成を変えるほど大量のガスを噴出し、火星の地形を劇的に変化させながら、火星表面の進化を支えてきた。タルシス・スーパープルームは、ほとんど途切れることなく火星の進化に影響を与えていたのかもしれない。

火星の火山活動が活発だった時代はとうに過ぎ去った。しかし、タルシス領域の長期にわたる火山活動は、大昔に内部の熱を失っているはずの小さな惑星であっても、当初の予想よりもはるかに長く火山活動を続けることができるという見方を補強している。

「月にも水星にも適用できます」

ラガイン氏のチームは、今回の発見をきっかけに、他のタイプの火星隕石がやって来たクレーターも特定したいと考えている。最古の火星隕石の起源が明らかになれば、火星に大量の水があった時代について、もっと多くのことがわかるかもしれない。

ただし、今回の研究の結果および将来のクレーター研究の成功は、機械学習プログラムがクレーターを正しく数えられたかどうかにかかっている。クレーター・カウンティングには多くの困難がつきものだ。例えば、小惑星が衝突するペースが時間の経過とともにどう変化したかは推定に頼るしかない。それに、クレーターに似た小さな円形の構造物を、プログラムがクレーターと間違えている可能性もある。

機械学習を「この問題に利用したのは、実に独創的です」と米ジョンズ・ホプキンス大学応用物理学研究所の惑星火山学者ローレン・ジョズウィアク氏は言う。氏も今回の研究には関与していない。「この方法がうまくいくことを願っています。他の惑星にも応用できれば素晴らしいことです」

論文を発表した研究チームも同じ意見だ。「火星はクールです」とベネディクス氏は言う。「しかし、このアルゴリズムと方法論は、火星にしか適用できないものではありません。月にも水星にも適用できます」

機械学習によって本当に火星隕石の謎が解明されたのだとしたら、私たちがこれまで夢にも思わなかったような、さまざまな可能性への扉を開くことになる。「機械学習の惑星科学への応用は始まったばかりです」とグラインドロッド氏は言う。

(文 ROBIN GEORGE ANDREWS、訳 三枝小夜子、日経ナショナル ジオグラフィック社)

[ナショナル ジオグラフィック ニュース 2021年11月30日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。