中世を代表する豪華写本 元ネタは「ヨハネの黙示録」

「黙示録」という言葉を聞くと、地球の破滅、世界の終わりを連想する。昔のヨーロッパのキリスト教徒は、西暦1000年が終末の時であると信じていた。そして、その時が近づくにつれて、この世の終わりに起こるであろうことを思い描き、その幻にとらわれた。

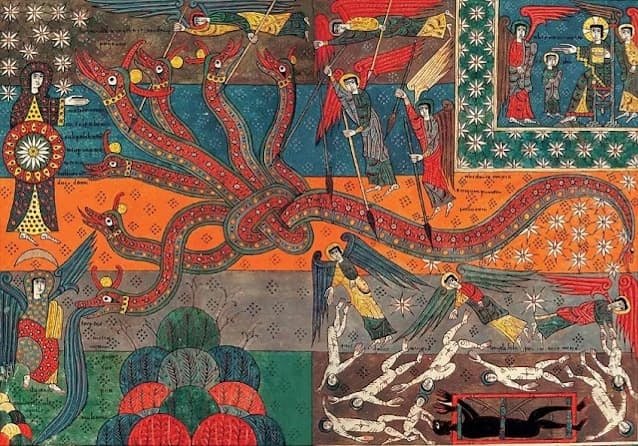

特に8世紀、今のスペインがあるイベリア半島のキリスト教徒は、激動の時代にもまれてその思いをますます強めていた。修道士のベアトゥスもまた、こうした変化を目にして、新約聖書の最後の書である「ヨハネの黙示録」の注解書を書いた。黙示録には、世界がどのようにして終わりを迎えるかが克明に記されている。ベアトゥスの注解書はヨーロッパ中に広まり、その後、色彩豊かな挿絵の入った中世を代表する写本が数多く作られた。

ベアトゥスの時代、スペイン北部は激しく変化しようとしていた。ベアトゥスが生まれる20年前の西暦711年、北アフリカからやってきたベルベル人の軍隊がスペイン南部にイスラム教を持ち込み、キリスト教徒だった西ゴート族の指導者たちをあっという間に打倒した。

キリスト教徒に残されたのは、北部山岳地帯のカンタブリア公国と、新たに建国されたアストゥリアス王国など、わずかな領土だけだった。ベアトゥスはおそらく、スペインの中のイスラム教が支配する地域で生まれ育ち、後にキリスト教国である北部に逃れたと考えられる。

その生涯に関する記録からもわかるように、ベアトゥスはかなりの博識家であったようだ。アストゥリアス王アルフォンソ1世の娘の告解師となり、ピコス・デ・エウロパ山脈にあるサント・トリビオ・デ・リエバナ修道院の修道院長を務めた。この修道院で、ベアトゥスは776年から784年の間のいずれかの時期に、「ヨハネの黙示録注解書」を執筆した。

時代を反映した書

「ヨハネの黙示録」は、書中で自らをヨハネと名乗る人物によって、ギリシャのパトモス島で書かれた。このヨハネとは、長い間、イエスのまな弟子で「ヨハネによる福音書」を書いた使徒ヨハネであると考えられてきたが、現代の学者たちは、おそらく、別人であるエフェソの説教者ヨハネが、紀元90年ごろに書いたのだろうと言う。

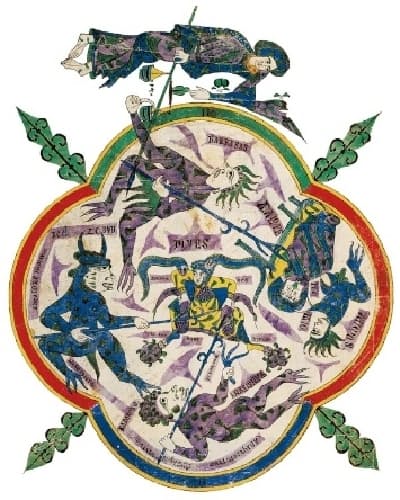

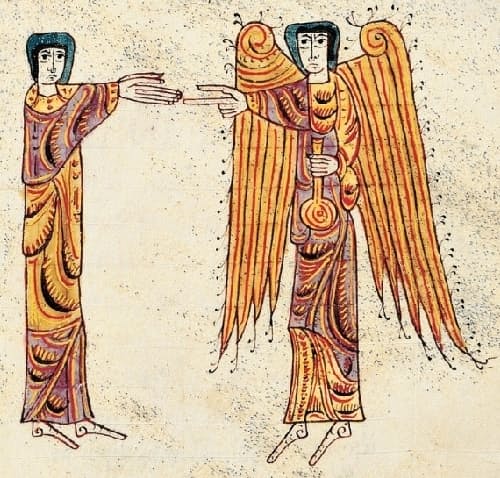

ヨハネの黙示録には、天使がヨハネに明かしたという終末の幻、すなわちこの世が滅び、天国と地獄による最後の戦いが起こり、最後の審判を経て、キリストが栄光を受けるまでの預言が記されている。

ヨハネの黙示録は、その言葉の曖昧さや象徴の複雑さから、キリスト教界では常に論争の的になってきた。4世紀に西方教会の聖書に正典として含められて以来、多くの教父や神学者たちが、これを基に世界がいつ終わるのかを予知しようとしてきた。その主な根拠になったのは、黙示録20章の次の部分だ。「この千年が終わると、サタンはその牢(ろう)から解放され、地上の四方にいる諸国の民、ゴグとマゴグを惑わそうとして出て行き、彼らを集めて戦わせようとする」(日本聖書協会『新共同訳 新約聖書』 ヨハネの黙示録20章7~8節)。

黙示録が書かれた頃、ローマ帝国に住んでいたキリスト教徒は、皇帝ネロ(在位:西暦54~68年)とドミティアヌス(西暦81~96年)の統治下で激しい迫害を受けていた。そんななか、一時的なこの世の権力の終わりと永遠の神の国の始まりを預言した黙示録は、人々に希望を与えた。さらに、それから700年近く後のスペインで、イスラムの軍隊に囲まれたキリスト教徒たちは、黙示録に記されている1000年の終わりをキリスト生誕後1000年と重ね合わせ、近い将来やって来るであろう終末を、ローマ時代のキリスト教徒のように待ち望んでいた。

ベアトゥスが生まれた730年ごろ、イスラムの軍隊は容赦なく北へ向かって進軍し、ピレネー山脈を越えてフランスへ入っていた。750年、ベアトゥスが20歳の頃、中東ではイスラム王朝であるウマイヤ朝が、アッバース朝に倒された。新たな支配者から逃れたウマイヤ朝の後継者アブド・アッラフマーンは、イベリア半島へやって来ると、コルドバを首都として王朝を再興した。後にこのコルドバは、ヨーロッパでも有数の規模と文化を持つ都市に発展する。アブド・アッラフマーンの到来により、スペインのイスラム教徒たちは権力を統一させ、キリスト教のアストゥリアス王国とカンタブリア公国は、長期戦を覚悟しなければならなくなった。

ベアトゥスの注解書は、イスラム王朝のコルドバが台頭する間、スペインのキリスト教社会で起こった内紛を反映していた。正統派の強い思想を持っていたベアトゥスは、自身の著作物を通して、当時イスラム教に支配されていたトレドの大司教エリバントゥスの教えに異議を唱えた。エリバントゥスは、イエスが神の養子にされたという「養子的キリスト論」を支持していたのだ。

対立する考え方は、キリスト教徒が結束するうえで大きな脅威となりうる。ベアトゥスは、これをイスラム教徒の侵略と同じように危険な考え方であると言及し、ヨハネの黙示録に描かれているように世の終わりを引き起こす異端に例えていたようだった。また、この世を終末へと導く破滅的な出来事は、西暦800年ごろに始まると予測した。

シロス写本

黙示録注解書は12巻から成り、元の聖書の文がラテン語で書かれ、その後解説が続く。また、ベアトゥスの前の時代の学者たちによる解釈も付け加えられた。

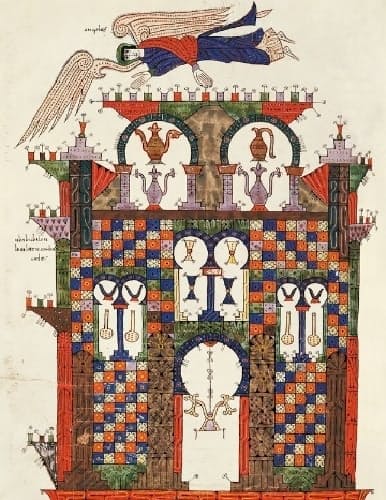

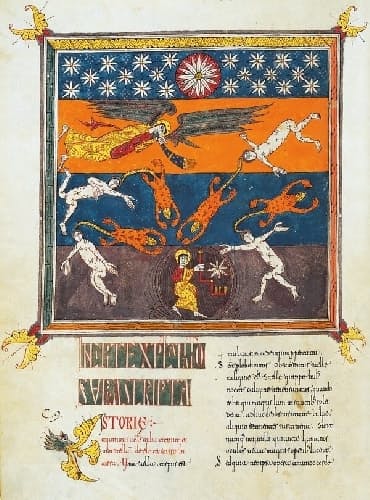

ベアトゥスの死後、注解書は修道会で広く読まれるようになり、10~13世紀には、「ベアトゥス写本」として知られる鮮やかな色彩の挿絵入り写本も作成された。そのうち27冊は、現存している。

ほとんどの写本はモサラベ様式で、スペイン北部で作成された。アラブとイスラム芸術の影響を受けたモサラベ様式は、豊かな色彩と幾何学模様が特徴的だ。なかでも、11世紀にスペイン北部のブルゴス近郊のサント・ドミンゴ・デ・シロス修道院で作成された見事な写本と挿絵は、「シロス写本」として知られている。ドミニコとムニオという修道士が文と一部の挿絵を描き始めたが、1091年4月18日に作業は中断された。その後3人目の修道士ペトリュスがその仕事を引き継ぎ、1109年に息をのむような豪華な挿絵を完成させた。

「シロス写本」は、上質な羊皮紙に、金と銀のインクが使われており、高級品として扱われた。1800年代初期に、ナポレオン・ボナパルトの兄で、1808~1813年までスペイン国王だったジョゼフ・ボナパルトの手に渡り、その後1840年に大英図書館へ売却された。「シロス写本」は、今も大英図書館に所蔵されている。

(文 MONICA WALKER VADILLO、訳 ルーバー荒井ハンナ、日経ナショナル ジオグラフィック社)

[ナショナル ジオグラフィック 日本版サイト 2022年1月24日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。