金星探査計画が続々 今なぜ灼熱の惑星に挑むのか?

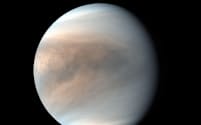

金星は夜空で最も美しい天体の1つだが、もし近くに行けば腐った卵のようなにおいがするだろう。その雨粒は肉を溶かし、表面の温度は木やガソリンが自然発火するほど高く、気圧は潜水艦がつぶれるほど高い。

そんな金星だが、かつては温暖で、海があり、生命が存在していたかもしれない。つまり、太陽系では数十億年にわたり、地球と金星という2つの青い惑星が太陽の周りを回っていたのかもしれないのだ。しかし、地球で生命が繁栄する一方で、金星では大気中に破滅的な量の炭素が蓄積されて「暴走温室効果」が起こり、死の惑星になってしまった。

かつて金星に液体の海があったのか、あったとすればどのくらいの大きさで、いつ頃まであったのかを明らかにするため、今後10年間に3機の惑星探査機が打ち上げられる予定だ。これらの探査機は金星表面の正確な地図を作製し、火山活動の痕跡を探し、金星の内部を観察する。そのデータは、この星に関する理解を深めるのに役立つだけでなく、ほかの恒星の周りで金星に似た軌道を回る多くの岩石惑星が、居住可能であるかどうかを知るのにも役立つことが期待されている。

異なる道を歩んだ姉妹惑星

筆者の父である電波天文学者のフランク・ドレイクによると、1960年代の教科書には、金星は熱帯のジャングルのような惑星だと書かれていたそうだ。「それはもっともな推論だった。金星は太陽に近く、雲があり、地球によく似ていると考えられていたからね」

しかし、1961年に電波望遠鏡で金星を観測した父は、金星の地表は熱帯どころかセ氏300度以上の灼熱地獄であると推定し、長い1日(地球時間で243日)の間にほとんど温度が変わらないことから、その大気が非常に厚いことに気づいた。

今では、地球と金星はどちらも丸い形をしていて、同じくらいの大きさで、基本的な組成が近いこと以外は、似ても似つかない惑星であることがわかっている。

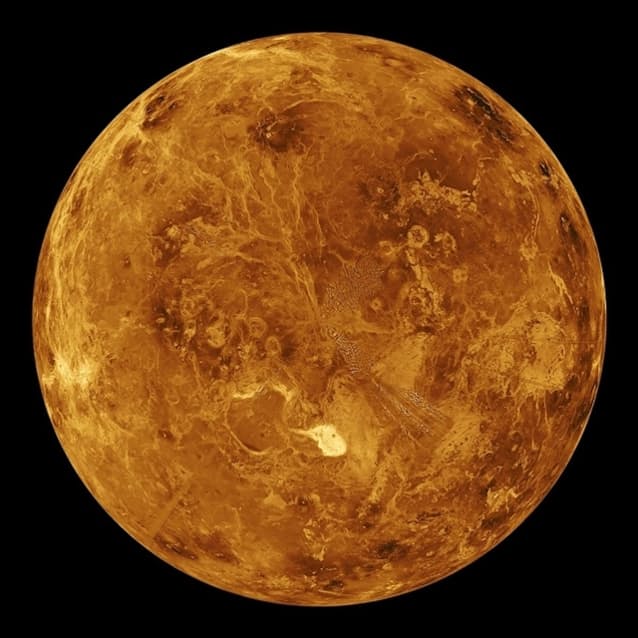

地球が温暖で水に恵まれているのに対し、金星は乾燥した灼熱地獄だ。金星の表面温度は平均460度で、カラカラに乾いた表面には水ではなく溶岩が流れた痕跡があり、表面気圧は地球の約90倍だ。これは水深約900メートルの海中の水圧と同じである。

地球の空では雲は生まれては消えていくが、金星の空は常に曇っている。厚さ70キロにもなる雲が垂れ込め、日差しはほとんど届かない。大気の上層部では強風が吹き荒れ、分厚い大気が金星の周りをぐるぐると回転している。

金星が常に地獄のような惑星だったのかどうかは、科学者たちが今後10年間で解決したいと考えている主要な問題の1つだ。

忘れられた惑星からホットな惑星へ

1960年代半ば以降、米国の惑星探査計画の資金の大半は火星に投下されていた。米航空宇宙局(NASA)が前回、金星探査機を打ち上げたのは1989年で、このときの探査機「マゼラン」は金星表面の大まかなレーダー地図を作製した。

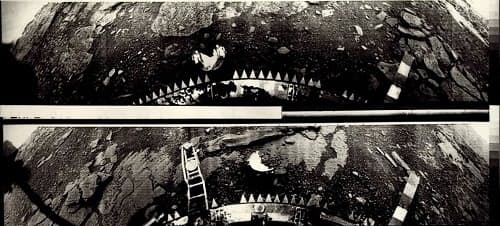

金星ミッションに積極的だったのは旧ソ連で、1960年代から1980年代まで多くの探査機を送り込み、1975年にはベネラ9号を金星に着陸させ、写真撮影を成功させた。これらは地球以外の惑星表面をとらえた最初の写真となった。

最近では日本とヨーロッパの探査機が金星を探査しており、インドも新しい金星ミッションを計画しているが、ここ数年、金星を周回している探査機は日本の「あかつき」だけだ。水や生命の痕跡を探す余地のない金星は、多くの科学者にとって忘れられた存在だった。

けれども今は違う。2021年6月、NASAのトーマス・ズルブチェン副長官は、NASAのディスカバリー計画の一環として2つの新しい金星ミッション「ダビンチ・プラス(DAVINCI +)」と「ベリタス(VERITAS)」を発表し、惑星学界を驚かせた。その翌週には、欧州宇宙機関(ESA)も金星探査機「エンビジョン(EnVision)」の打ち上げを発表した。

なぜ今、金星をめざすのかと問われたズルブチェン氏は、金星の気候の歴史に関して新たな興味深い科学的知見が得られていることや、金星によく似た系外惑星が多数発見されていること、そして、ディスカバリー計画の数億ドル(数百億円)という限られた予算の中で大きな成果をあげる可能性があることを理由に挙げた。「金星は今、とてもホットな惑星なのです」

新しい世界

3機は2020年代のうちに金星に向けて出発する。ダビンチ・プラスは2029年に打ち上げられ、2回の金星フライバイ(接近通過)を行った後、周回軌道に入る。そして複数の波長で金星の雲と地表を撮影するが、このミッションの主役は金星表面に降り立つプローブ(着陸機)だ。プローブは2031年に1時間かけて金星の雲の中を静かに降下し、地表の詳細な画像を上空から撮影する。

ダビンチ・プラスの副主席研究員であるNASAゴダード宇宙飛行センターのジャーダ・アーニー氏は、プローブはチタン製で球形をしていて、ビーチボール程度の大きさだと説明する。無事に着地できれば地表で最大17分間活動することができるが、それは必須ではなく「おまけです」と彼女は言う。

プローブは大気中を降下しながら金星の大気を採取する。特に重要なのは希ガス(ヘリウム、キセノン、クリプトン、アルゴンなど)だ。希ガスは金星の歴史の直接的な痕跡であり、金星の形成経路、火山や巨大衝突の歴史、水の起源などを明らかにするだろう。ふつうの水素と重水素の比も重要だ。この比から大気中の水の量が明らかになり、かつて金星に海があったかどうかを知るためのカギとなるからだ。

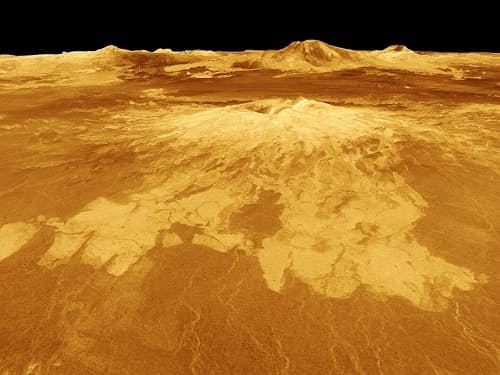

プローブが着陸する予定の「アルファ・レジオ」と呼ばれる地域は、金星の表面に広がる変形した「テッセラ」と呼ばれる領域の1つだ。科学者たちは、テッセラは古代の大陸の跡ではないかと考えているが、これが花崗(かこう)岩と玄武岩のどちらでできているかが大きな問題となっている。地球上の花崗岩は、その形成に水を必要とし、大陸地殻を構成しているのに対し、玄武岩は火山によって形成される。NASAのベリタス・ミッションは、金星の表面組成を調べることで、この謎を解明しようとしている。

ベリタスは軌道上から金星の重力場の地図も作製する。この地図は、金星の内部構造の研究に役立つだけでなく、活火山の兆候を探すのにも役立つ(金星には地球のような地殻プレートがないため、主に活火山を通じて熱を放出していると考えられている)。

金星の地質史と現在の活動レベルを把握するには、今ある地図よりもはるかに詳細な地図が必要だ。ベリタスは、レーダーと地形計測により金星の表面(その面積は地球上の大陸の3倍を超える)のデータを収集して地図を作製する。エンビジョンは、金星の表面の約25%について、詳細な地図を作製する。米セントルイス・ワシントン大学の惑星科学者ポール・バーン氏は、これらの地図は金星の地形に関する私たちの知識を一変させるだろうと言う。

「私たちは全く新しい世界を知ることになるでしょう」

金星探査車への道

NASAの惑星探査戦略は、数十年前から基本的に変わっていない。まずは惑星の近くを通過させ、次に惑星の周りに周回機を飛ばし、着陸機を降ろし、最後に地表を走り回る探査車を送り込む。

現在、火星では探査車「パーシビアランス」とその仲間たちが表面を走り回っているが、金星探査はまだ周回機の段階にとどまっている。

しかし、金星の天候、大気と地表の相互作用、地表の正確な組成、地震活動などの疑問を解くには、長期にわたる地表探査が必要だ。NASAなどでは、金星の過酷な環境でも機能する電子機器やその他のハードウェアの開発が進められている。現在の課題は、着陸機に電力を供給する方法と(金星の雲の下では太陽エネルギーが不足するため)、観測結果を地球に送信するための通信システムの設計だ。

研究者たちはすでに、金星表面の高温・高圧や、反応性の高い腐食性の大気を模した実験室の環境で、回路、センサー、シールドなどの小さな部品のテストを行ったり、サブシステム全体を数カ月にわたってチャンバー内に置いたりすることに成功している。彼らは2025年末ごろには、小型の金星着陸機の試作品をこうした環境で60日間動作させるテストをしたいと語る。

NASAの惑星科学部門を率いるロリ・グレイズ氏は、「金星の表面で数週間でも作動し続けられれば、絶対的な変化をもたらすでしょう」と言う。

金星の表面で撮影された風景を見ることは、隣の惑星に対する私たちの見方を根本的に変えるだろう。それは、火星の表面で撮影された画像が、それまで赤みがかった点にしか見えなかった惑星を、山々やクレーターや峡谷のある広大な世界に変えたようなものだ。

近い将来、新しい技術が私たちの姉妹惑星の姿をより鮮明に見せ、これまで考えもしなかった疑問を投げかけさせ、私たちが想像する以上に美しく、恐ろしい景色を見せてくれることだろう。

(文 NADIA DRAKE、訳 三枝小夜子、日経ナショナル ジオグラフィック社)

[ナショナル ジオグラフィック ニュース 2021年10月24日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。