世界が注目、音声コンテンツ 知りたい最新トレンド5

ラジオ&音声メディア黄金時代(1)

2021年初めに「Clubhouse」が大ブームを引き起こしたことを筆頭に、世間での"音声熱"が高まり、音声コンテンツが注目を集めている。どんなメディアや作品が話題となったか、最近の動きを見ていこう。

トレンド1:音声SNSが一大ブームに

2021年に音声コンテンツ関連で特に目立った動きと言えば、1月に日本に上陸した、音声SNS「Clubhouse」だろう。音声版ツイッターとも呼ばれ、ネットを介した新たな音声会話体験ができると大きな話題になった。しかも「招待制」という方式を取っていたため(7月に廃止)、それがプレミアム感を生み、一時期はネットオークションで招待枠が売買されるほどの盛り上がりに。さらに有名人や著名人も参入したことで、日本中を巻き込むブームとなった。

現在、Clubhouseは当初に比べて落ち着きを見せてはいるものの、5月にはツイッターが類似機能の「Spaces」を公開するなど、音声SNS自体は定着し始めている。

トレンド2:積極展開が目立つラジオ局

音声コンテンツの本丸であるラジオ局は、近年デジタル化を積極的に推し進めて、ユーザー層が拡大。その立役者が、スマートフォンやパソコンでラジオがリアルタイムで聴ける無料のインターネットラジオサービス「radiko」だ。特に、1週間以内に放送された番組をさかのぼって聴ける「タイムフリー聴取機能」は、ラジオの楽しみ方を大きく変化させており、これまでラジオと接点がなかった人たちにもリーチできている。

昨年はコロナ禍での「おうち時間」が後押しとなり、ユーザー数も3月以降に大きく増加。それまで約750万人だった月間利用者数が4月に900万人を突破した。現在もその水準をキープする。

radikoはデータが活用できることも大きい。昨年4月には、radikoの聴取データを掛け合わせた「ラジオ365」という新たな聴取率調査がスタート。これまで2カ月に1度だった調査スパンがデイリーとなり、数字も毎分単位へと大きく進化した。さらに「radiko viewer」というダッシュボードを通じて、毎分ごとの細かいデータも把握できるようになっている。

ニッポン放送コンテンツプランニング部所属の立川慎二氏は、「リアルタイムで聴取ログが取れ、ゲストや企画内容の反響などが蓄積されるようになりました。このデータを番組制作にも生かすようになってきています」と語る。

こうした追い風に乗って、サービス強化の動きも目立つ。例えば、ラジオ番組を動画配信サービスで同時生配信する取り組み。文化放送はYouTubeを活用。朝の情報番組『おはよう寺ちゃん』、平日深夜のワイド番組『CultureZ』などで同時生配信を実施。10月にスタートする峯岸みなみなどが出演する新番組『カラフルオセロ』でも行う予定だ。

ニッポン放送は『オールナイトニッポン0』を「ミックスチャンネル」、今年4月にスタートした『オールナイトニッポンクロス』では「smash.」で生配信を行う。前出の立川氏は、「今の10代は、YouTubeやTikTokに慣れ親しんでいるので、音声だけで取り込んでいくのはなかなか難しい。スタジオでの生放送の様子が映っていることは重要で、動画配信サービスと組むことで、その入り口を作れている」と語る。

そのニッポン放送では、ラジオ番組のファンクラブを設立するという新たな試みも。三四郎は今年4月に「三四郎のオールナイトニッポン公式ファンクラブ バチボコプレミアムリスナー」を発足。ファンクラブ内では、限定のプレミアムラジオや、彼らのブログなどが楽しめるようになっている。

トレンド3:ポッドキャスト番組が拡大

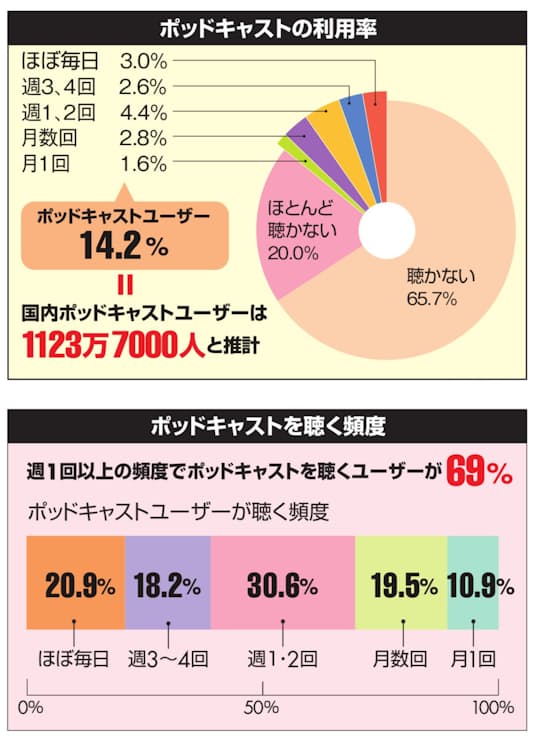

ラジオ局は世界的トレンドとなり、国内でも注目度が上がっているポッドキャストにも積極的に力を入れ始めている。現在国内のユーザー数は約1123万人にまで増えてきており、そのなかで週1回以上の頻度で聴いている人の割合は約70%に達する(オトナル・朝日新聞調べ)。そんななかで、各局ともに、オリジナル番組や、既存のラジオ番組のスピンオフ作品の制作などに力を入れる。

19年に始まった、優秀なポッドキャスト作品を表彰する「JAPAN PODCAST AWARDS」でも、昨年の大賞には、J‐WAVEが運営するSPINEAR発のオリジナル番組『味な副音声~Voice of food~』が選ばれた。また、TBSラジオの『ジェーン・スー生活は踊る』発のポッドキャスト番組『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』も、「ベストパーソナリティ賞」と「リスナーズチョイス」の2冠に輝いている。

ニッポン放送もこの秋から『オールナイトニッポンPODCAST』という新たなブランドの設立を発表。お笑いコンビのアンガールズやトータルテンボスなどがパーソナリティーに決定している。

ポッドキャストは、近年Spotify、Amazon musicといった音声ストリーミングサービスも取り組み始めている。Spotifyは今年8月に、「Music+Talk」という新たな機能をリリース。ポッドキャストと音楽を融合する取り組みで、トークの間に音楽を挟むという方式を採用することで、誰でもラジオパーソナリティーのような番組を作ることが可能となった。

トレンド4:新規サービスも伸長

独立型プラットフォームなどの新興メディアも堅調に推移している。例えば、16年からサービスを行う音声配信プラットフォームの「Voicy」は、20年末に100万人だった月間利用者数が、8月時点で2.5倍の250万人に急増と絶好調。同社代表の緒方憲太郎氏は、「今はまだ、お互いに協力し合って業界を大きくしていくフェーズにあると考えています。Clubhouseが急激に盛り上がった時も、ライバルが出てきたというより、『これで人の話を聞く習慣が普及するなら、大歓迎』と思っていました。これからは音声の時代が来ると参入を決める企業が増え、さらに大きな流れが生まれるのではないか」と語る。

その言葉通り、今年4月には音声ドラマ専門の『NUMA』も誕生。神木隆之介などのキャストを迎えた、本格派"イヤードラマ"が聴き放題という、サブスクリプション型のプラットフォームだ。

さらには、これまで音声配信サービスを行っていなかった"動画メディア"の参入も相次ぐ。テレビ東京は、今年4月に音声コンテンツレーベル「ウラトウ」を設立。第1弾コンテンツとして、ギャラクシー賞テレビ部門受賞作である『ハイパーハードボイルドグルメリポート』の音声版の新シリーズをSpotifyで配信する。7月には、ポッドキャストをテーマしたドラマ『お耳に合いましたら。』を放送。主人公がドラマ内で作るポッドキャスト番組がSpotifyで配信された。

動画配信サービスの「Hulu」も、7月から新たに「オーディオコンテンツ」の配信をスタート。「音声ドラマ」「英語学習」「音楽」の3つを軸に、日常のあらゆるシーンで聴きながら楽しめる音声コンテンツを配信中だ。

トレンド5:広告市場の急成長予測も

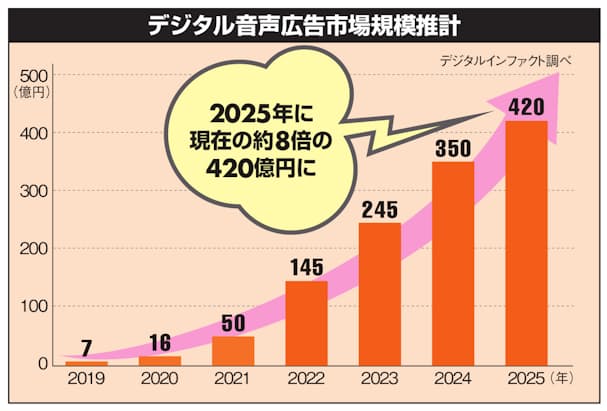

音声配信市場は、広告業界からも注目の的となっている。デジタル音声広告市場規模推計は20年は16億円だが、22年以降急速な市場拡大が進み、25年には420億円になると予測している(デジタルインファクト調べ)。

デジタル音声広告事業を展開するオトナル代表取締役の八木太亮氏によれば、音声広告は完全再生率が90%以上と高く、しかも広告が不快に感じにくいメリットがあるという。「完全再生率が高いのは、アプリ上でスキップできない仕様を採用しているためです。また不快感が少ないのは、視覚と聴覚を奪われる動画に対して、音声は聴覚だけである点が大きい。しかも音声コンテンツは、リスナーとクローズドな関係性を築きやすいので、メッセージがしっかり伝わりやすいのが特徴」と語る。

こうして音声コンテンツが注目される背景には何があるのだろうか。Voicyの緒方氏は、「ガジェットの進化」を挙げる。「音声アプリの多様化もそうですが、ワイヤレスイヤホンの普及は大きいでしょうね。『絶えず何かを聴いている』という習慣が生まれるようになってきているので。さらに、新型コロナの影響で音声会議が増えたことも、そのワイヤレスイヤホンの普及を後押ししています」

ニッポン放送の立川氏も、「コロナ禍がもたらしたライフスタイルの変化は大きい」と言う。「例えばテレワークの際でも、テレビをつけっぱなしにするというのは難しいと思いますが、ラジオだと『ながら聴き』ができますからね。改めて音声コンテンツの魅力に気づいてもらえた印象があります」。

進化を続けるラジオ業界に、新規参入が続く音声配信業界、そしてそこに注目する広告業界と、今後も音声市場はさらに盛り上がっていきそうだ。

(ライター 中桐基善)

[日経エンタテインメント! 2021年11月号の記事を再構成]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。