心臓の機能落ちる心不全 平均寿命延びて増えた理由

最近、心不全が増えている。心不全とはどういう病気なのか、なぜ増えているのか。また、心不全にならないためには、どうしたらよいのか。また、心臓や脳などの血管系の病気「循環器病」は、心不全、心筋梗塞、脳卒中など様々あり、よく違いが分からないという人も少なくないだろう。2021年12月16日に実施された日本抗加齢医学会WEBメディアセミナーでの東京大学大学院医学系研究科循環器内科特任准教授原田睦生さんの講演を基に、心臓病などの現状と、心不全の予防法について紹介しよう。

脳卒中が減って平均寿命が延びた

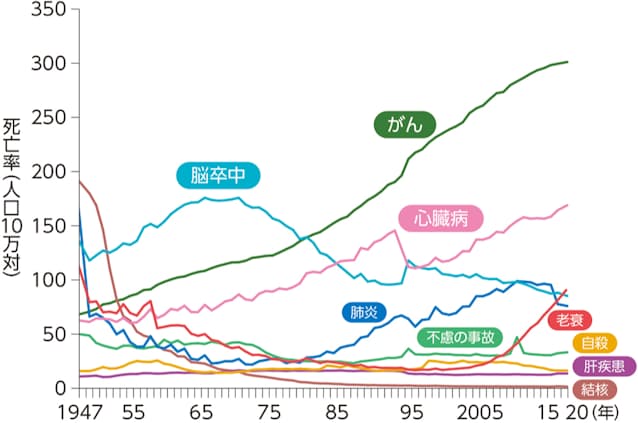

1965年に男性で67.74歳だった平均寿命が、2020年には81.64歳まで延びてきた。平均寿命が劇的に延びた理由の一つは、脳卒中の減少だ(下図)。1965年に脳卒中は日本人の死亡原因のトップだったが、時代とともに大きく減っている。

脳卒中が減った大きな要因に、フラミンガム研究の成果がある。フラミンガム研究とは、アメリカのフラミンガム市の住民5209人を対象に1948年に始まった大規模な疫学調査だ。登録した住民の健康状態を長期にわたって追跡することで、様々な病気の原因が解明されてきた。

1960年代には高血圧が脳卒中や狭心症の原因になると分かり、高血圧を治療するようになった。塩分摂取量が多いと高血圧になることも分かり、塩分摂取量を減らすようにした。

「1960年代の日本人(70歳以上)の収縮期血圧は平均166mmHgだったのが、最近では141mmHgに下がっています。また、1960年代には日本人の塩分摂取量は1日約17gでしたが、今は約10gまで減りました」と原田さんは説明する。

喫煙も脳卒中の原因になることが、フラミンガム研究で分かった。心筋梗塞は2.95倍、脳卒中は1.61倍など、喫煙は循環器病のリスクを増やす。

「1965年ごろには、喫煙はかっこいいというイメージがありました。40代男性の87%が喫煙者でしたが、いまは36%に減っています。塩分摂取を控えて日本人の血圧が下がり、喫煙者も減ったことで、脳卒中が減ったわけです」(原田さん)

平均寿命が延びると心臓病とがんが増える

脳卒中の代わりに増えているのが、がんと心臓病だ。

「がんや心臓病は、65歳以上の高齢者に多い病気です。1965年には平均寿命が男性で約68歳だったので、多くの人が、がんや心臓病になる前に脳卒中で亡くなっていました。つまり、長生きする人が増えた結果、がんや心臓病が増えたわけです。特に75歳以上では、死亡原因の1位は心臓病をはじめとする循環器病です」と原田さんは説明する。

長生きする人が増えたのは素晴らしいが、そのために新たな問題が発生してきた。

ひとつは、健康寿命と平均寿命の差が大きく開いていることだ。2016年のデータでは、男性で8.84年、女性で12.35年と約10年の開きがある。せっかく長生きをしても、人生の最終段階で介護が必要になるなど、健康とは言えない期間が存在するのだ。

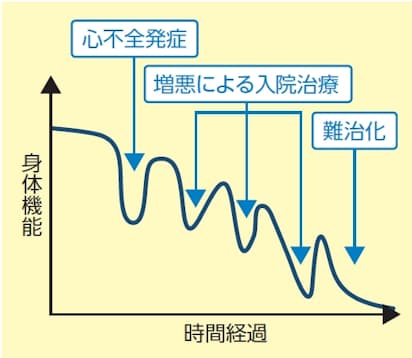

その原因の一つが、心不全や脳卒中などの循環器病だ。心不全は、心臓がくたびれてしまって機能不全になった状態をいう(詳しくは「後編」で説明)。心不全は悪くなったあと治療である程度回復するが、その後悪化と回復を繰り返し、だんだん弱っていく(下図)。

もう一つ問題なのは、入退院を繰り返したりすると、医療費が大幅に増えることだ。本人や家族がつらいだけでなく、多額の医療費が社会的な負担になる。

これらの問題を解決するには、多くの人ができるだけ健康長寿でいられるようにするしかない。

循環器病と脳卒中の関係は?

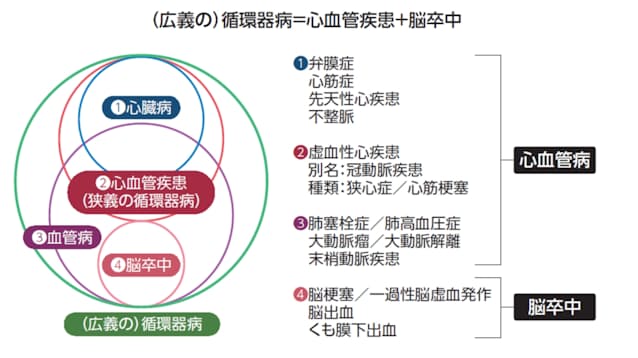

ここで、循環器病について少し説明しておこう。循環器は全身に血液などを循環させる臓器で、代表例は心臓と血管だ。循環器病とは、この循環器の病気を指す。

循環器病には、弁膜症、心筋症、先天性心疾患、不整脈など心臓の病気、心臓へ血液を送る冠動脈が詰まる虚血性心疾患、肺塞栓症、肺高血圧症、大動脈瘤、大動脈解離、末梢動脈疾患などの血管の病気、脳の血管に問題が起こる脳卒中などがある。

脳卒中は、脳の血管が詰まったり破れたりするもので、循環器病の一種だ。血管が詰まる脳梗塞、脳の内部の血管が破れる脳出血、脳の表面のくも膜下腔に出血が起こるくも膜下出血がある。

ただ、脳卒中は脳神経内科や脳神経外科で扱うため、循環器内科の守備範囲は心臓と、それから脳を除いた血管となる。そのため、循環器内科の専門医が循環器病の話をするときは、脳卒中を除いていることが多い。紛らわしいが、循環器病について統計データなどを見るときには、脳卒中を含むかどうかを確認しよう。

同じ血管の病気なので、脳卒中と他の循環器病は深く関わっている。例えば、血管の病気の原因は主に動脈硬化だから、動脈硬化を防げば脳卒中も他の循環器病も予防できる。

心臓の病気が原因で脳梗塞が起こることもある。不整脈の一種の心房細動は、心房が正常に拍動しないで、けいれんするように細かく震えるものだ。心房細動が起こると、心房の中で血液の流れが悪くなり、血の塊ができる。この塊が血管を通って移動し、脳の血管に詰まると脳梗塞になる。脳卒中の約4分の3は脳梗塞で、脳梗塞の約3割はこの心房細動など心臓の疾患が原因だ。

◇ ◇ ◇

今回は循環器病とはどんなものか、なぜ循環器病が増えているのかについてまとめた。次回は、どうすれば心不全を予防できるのかについて、引き続き原田さんに解説いただく。

(文 梅方久仁子、図版 増田真一)

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。