最新規格「Thunderbolt 4」 USB4との違いはどこ?

USB Type-C あるある落とし穴(3)

複雑怪奇な規格と仕様のUSB Type-C(タイプC)を理解する連載の3回目。今回は最新のデータ通信規格「Thunderbolt 4」を巡る謎を解き明かしていこう。

Q:USB4とThunderbolt 4は同じ?

パソコンのスペック表でType-C端子の欄に「USB4/Thunderbolt 4」と記載されていることがある(図1)。これを見て、「同じ規格で2つの異なる名称がある」と安易に考えるのは誤り。実はUSB4とThunderbolt 4はまったく別の規格であり、データ通信の信号も異なる。

誤解しやすいのは、どちらの規格も同じType-C端子を使うから(図2)。1つのType-C端子がUSB4とThunderbolt 4を兼ねており、接続する機器に応じて規格が自動的に切り替わる。Type-Cで一番ややこしく、勘違いしやすい点がここだ。

Thunderboltはアップルとインテルが2011年に発表したデータ通信規格。当初はMac(アップルのパソコン)に搭載されていたが、Thunderbolt 3からはWindows機にも搭載されるようになった。さらにThunderbolt 4はUSBの規格に準拠して開発され、USBとの互換性が向上した。

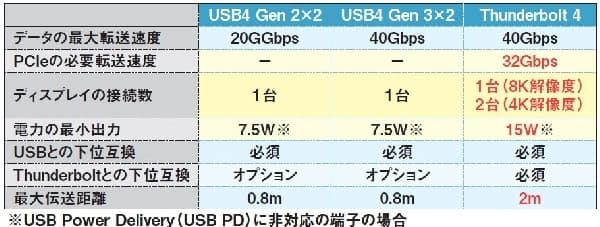

USB4 Gen 2×2と同3×2、Thunderbolt 4の違いを図3にまとめた。最大転送速度は後2者が40Gbpsで同等だが、映像出力や最大ケーブル長ではThunderbolt 4に軍配が上がる。内蔵用インターフェースのPCIeでAI用のグラフィックスボード(eGPU)などを接続できるのもThunderbolt 4の強みだ。

両規格は端子の形状も同じなら、使用するケーブルも基本的に同じ(図4)。Thunderbolt 4に対応するケーブルはUSB4でも使えることが多い(ただし一部例外もある)。

Q:Thunderbolt 3よりも4のほうが速い?

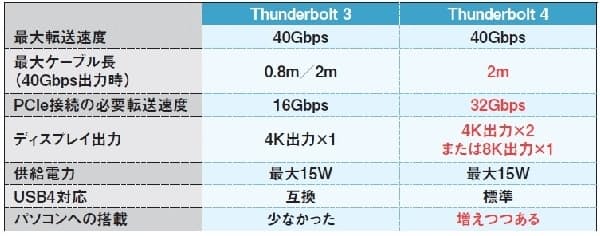

ここまでThunderbolt 4の基本を解説したが、Thunderboltはなじみが薄いのでさらに補足しておきたい。Thunderbolt3と4の違いだ。4は3より速いと思いがちだが、答えは「ノー」。両者はどちらも最大40Gbpsと転送速度に差はない。一方で、USBは3.2 Gen 2×2とUSB4 Gen 3×2でも2倍と、最大転送速度に大きな差がある。

ちなみにThunderbolt3も、4と同様にタイプC端子を使う(図5)。通常はUSB 3.2規格を兼用しており、パソコンのスペック表には「USB 3.2 Gen 2/Thunderbolt 3」といった表記がある。前ページで述べた「USB4/Thunderbolt 4」と同様の関係だ。なおThunderbolt 3では「Thunderboltコントロールセンター」アプリでUSBと機能を切り替える必要がある。

Thunderbolt3と4のスペックを図6にまとめた。Thunderbolt4は映像出力が強化され、専用機器を組み合わせることで4K解像度のディスプレーを2台まで数珠つなぎ(デイジーチェーン)で接続できる。1台に限られるが8K解像度の出力にも対応。また、人工知能(AI)用グラフィックスボードなどを接続するPCIeの速度が3の16Gbpsから2倍の32Gbpsになった。

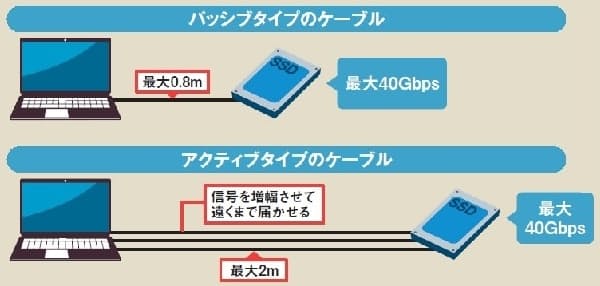

Thunderboltのケーブルには「パッシブ」と「アクティブ」の2タイプがある(図7)。パッシブは最長0.8メートル、アクティブは最長2メートルとかなり違うのでよく確認する。3と4のケーブルの価格差はそれほどない(図8)。

(ライター 石坂勇三)

[日経PC21 2022年2月号掲載記事を再構成]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。