USB端子の性能を徹底比較 こんなに違う「A」と「C」

USB Type-C あるある落とし穴(2)

複雑怪奇な規格と仕様のUSB Type-Cを理解する連載の2回目。今回からはQ&A形式でType-Cの迷宮を解き明かしていこう。

Q:Type-C端子の規格は見分けられる?

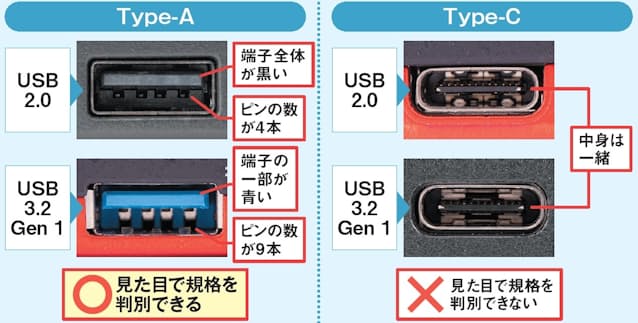

自分のパソコンに搭載されているUSB端子の規格は何か──。 従来のType-Aだったら端子を実際に見て、内部の色やピン数から規格を推測できるが、Type-Cではこういった方法が通用しない(図1)。というのも、3.2、USB4といった規格に起因するデザイン的、構造的な違いがType-Cにはないからだ。端子の形状を見て規格がわからないのも、Type-Cがややこしい理由の1つ。基本に立ち返ってメーカーサイトの仕様で確認しよう。

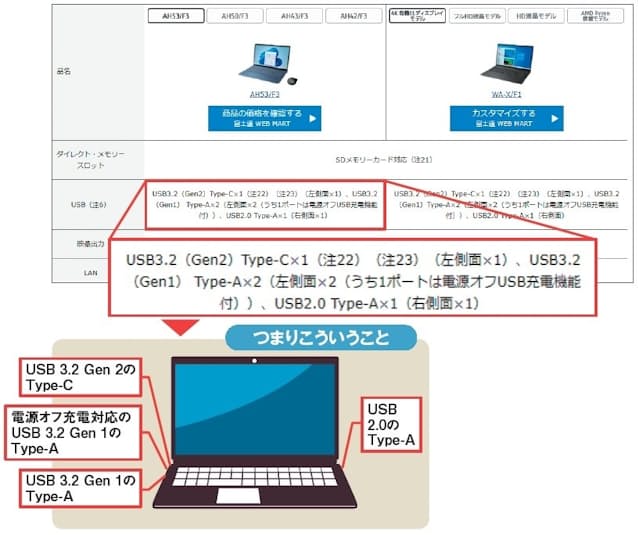

パソコンにType-C端子が搭載されるようになってから、メーカーのスペック表も複雑になった。記載内容をしっかりと読み解こう。例えば図2のパソコンは、USB3.2 Gen 2のType-C端子が1つと、3.2 Gen 1のTypeーA端子が2つ、2.0のType-A端子が1つという構成だ。Type-A端子のうち1つは電源オフ充電にも対応している。このほか、USB4とサンダーボルト4の規格に両対応したType-C端子、オプション規格のオルタネートモードやUSB PDに対応したType-C端子などもある。

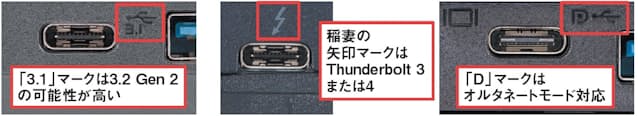

端子近くにあるマーク(アイコン)は規格の判断材料になる。マークに「SS」と付いていれば3.2 Gen 1で、逆にマークがなければ2.0の可能性がある。「3.1」マークが付いているなら3.2 Gen 2だ(図3)。

以上はType-AとCで共通。一方、稲妻の矢印マークはサンダーボルト3もしくは4を意味し、Type-Aに矢印のない稲妻やコンセントのマークが付いている場合は電源オフ充電に対応した端子だ。

Q:Type-CはType-Aより高速なの?

Type-C端子は2017年ごろからパソコンや周辺機器で使われるようになった。だが「新しいから無条件に速い」というわけではなく、Type-A端子よりも転送速度が遅いType-C端子もある(図4)。Type-A、Cといった端子の形状と、2.0、3.2、USB4といったUSB規格(転送速度)は、基本的に無関係(例外もあるが)と割り切って考えたほうがよい。

Type-AとCで利用できるUSBの規格を図5にまとめた。2.0と3.2 Gen 1、同Gen 2はType-AとCのどちらでも使える。同じ規格なら端子がAでもCでも転送速度に違いはないので、例えばパソコンに3.2 Gen 1のType-AとCの端子が両方あるなら、どちらにUSBメモリーを挿してもかまわない。

注意したいのはUSB3.2 Gen 2×2とUSB4 Gen 2×2、同Gen 3×2の3つだ。この3つの規格はType-C端子でしか実現できないので、対応機器は必ずType-Cに挿して使う。Type-A端子に挿すと性能が出ないこともあるので注意しよう。

旧世代の2.0規格がType-Cの端子として現役なのは、電力供給のためだ(図6)。データ転送と給電の規格は別物であり、Type-CのほうがType-Aよりも供給電力が大きい。データ転送を主目的としない給電専用なら、2.0規格のほうがケーブルを安価に作れる。大電力規格のUSB PDを使う際も同様で、PD対応のケーブルであれば、USB規格が2.0であっても問題はない。

Q:外付けSSDはType-Cにつなぐべき?

最近はポータブルHDDの代わりにポータブルSSDを使う人も増えてきた。ほかの携帯ストレージを圧倒する高速転送が魅力だが、迷うのがパソコンとの接続。ポータブルSSDにはType-AとCの両方のケーブルが付属する製品もあり(図7)、どちらを使うべきか悩ましい。

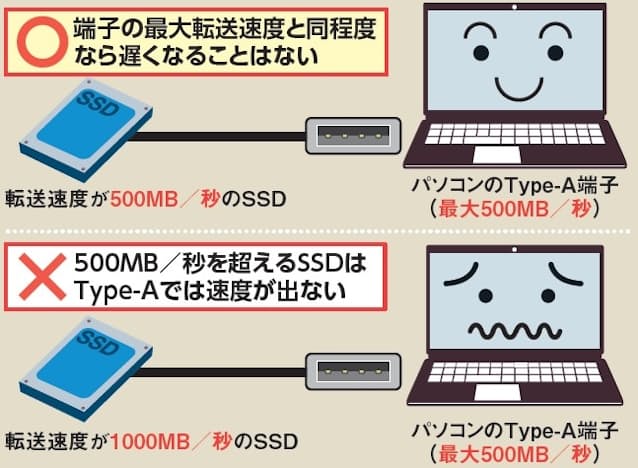

パソコン側のType-AとC、どちらに接続するかはSSDの転送速度を基準に考える。最大転送速度が500MB/秒以下のSSDなら、同等の転送速度を持つ3.2 Gen 1のType-A端子につないでも性能をフルに発揮できる(図8、図9)。このタイプのSSDは「SATA(シリアルATA)」という内部インターフェースを採用しており、仕様にSATAと記載されていればType-AでOKと判断してよい。

500MB/を大幅に超える高速SSDは、Type-Aではなく3.2 Gen 2以上のType-Cにつなぎたい。Type-Aは500MB/秒で頭打ちとなり、高速SSDの性能を引き出せない。そうした製品は「PCIe」「NVMe」と呼ばれるタイプで、仕様にそうした記載があれば3.2 Gen 2以上のType-Cに挿すべきだと判断できる。実際に、SATAとPCIeのSSDでテストした結果を図10、図11に示す。

(ライター 石坂勇三)

[日経PC21 2022年2月号掲載記事を再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。