携帯料金値下げは一段落 2022年は「5G」に注目

佐野正弘のモバイル最前線

2021年は携帯電話料金の大幅な引き下げが進んだ1年だった。NTTドコモの「ahamo(アハモ)」をはじめとする、お得感が高いオンライン専用プランが続々と登場した。さらに「UQ mobile」「ワイモバイル」といったサブブランドも、安価な新料金プランを次々と投入した。

5Gの「スタンドアローン運用」が転機に

22年は、こうした料金を巡る動きは一段落するだろう。携帯電話料金の引き下げに熱心だった菅義偉前首相が退任し、総務省と携帯電話業界に対する影響力が低下したからだ。一連の料金引き下げ施策は菅前首相の主導で進められたが、その影響で携帯電話事業者の業績は軒並み悪化した。菅前首相の影響力が低下したいま、各社が料金を引き下げる理由は乏しくなっている。

では22年に何が盛り上がるのだろうか。

今度こそ高速通信規格「5G」ではないかと筆者はみる。新型コロナウイルスの影響で東京五輪をはじめとする大規模イベントが軒並み中止・延期となり、アピール機会を失った日本の5Gだが、22年は5Gが一つの転機を迎える予定なのだ。

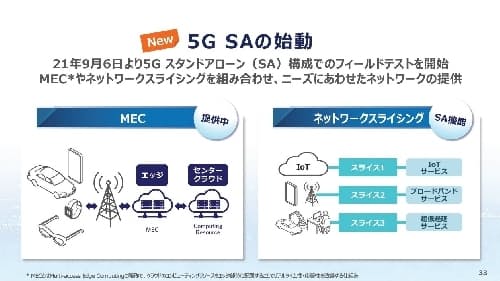

その転機とは、5Gの「スタンドアローン運用」への移行が本格化することだ。現在の5Gは、4Gのネットワークの中に5Gの基地局を設置する「ノンスタンドアローン運用」で、5Gの特徴のうち実現しているのは「高速大容量通信」だけだ。これに対して5G専用の機器のみを活用して5Gネットワークを提供するスタンドアローン運用では、高速大容量以外にも「低遅延」「多数同時接続」といった5Gの特徴を生かせる。

スタンドアローン運用への移行が進み5Gの本領が発揮されるようになれば、企業や自治体での5G活用が本格的に始まるだろう。スマートフォンだけでなく、自動運転やスマート工場、スマート農場など社会全体で5Gのモバイル通信活用が始まるはずだ。ドローン(無人機)やロボット、さらには「メタバース」で注目を集める仮想現実(VR)や拡張現実(AR)など、新しいデバイスの利用が広がり、我々の生活に未来感をもたらすのではないだろうか。

岸田首相が5Gエリアの地方拡大に影響

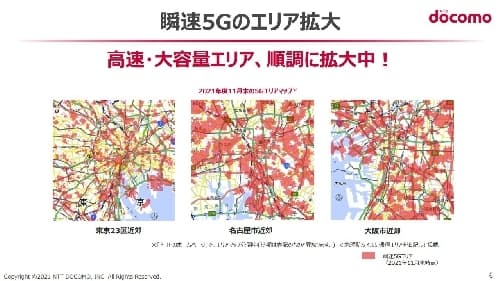

ユーザーがより直接的に変化を感じるのは、22年に5Gのネットワークがかなり広い範囲で整備されることだろう。22年3月末までの各社の計画を見ると、4Gの周波数帯を5Gに転用してエリア拡大を急ぐKDDIとソフトバンクは5Gの人口カバー率90%を達成予定としている。高速大容量通信にこだわって5G向け周波数帯だけを活用するNTTドコモは、人口カバー率55%の達成を目指すとしている。

5Gのエリアは各社がサービスを開始した20年の段階では「点」でしかなかったが、すでに都市部では「面」に広がってきており、高速通信を体感しやすくなっている。22年は場所をあまり選ぶことなく、日常的に5Gの高速通信を体験できるだろう。

菅氏に代わって新たに就任した岸田文雄首相は、5Gエリア展開に関して大きな影響を与えそうだ。岸田首相は地方と都市部との差を縮めて地方活性化を推進する「デジタル田園都市国家構想」を掲げ、地方のデジタル実装に力を入れている。そこで、その基盤となる5Gネットワークの地方での整備を各社に迫ると考えられるからだ。

実際、総務省は5G用として22年4~5月ごろの割り当てを予定している2.3ギガヘルツ(GHz、ギガは10億)帯の免許審査に際して、5Gの整備が遅れている地方での基地局整備を審査項目に盛り込む案を提示した。22年は都市部だけでなく、地方でも5Gエリア整備が加速することを期待したい。

ただ22年も5Gのエリア整備が途上であることに違いはなく、「4G相当」となるにはまだ時間がかかる。5Gエリアの端でアンテナは立っているのに通信ができなくなる「パケ止まり」のような、整備途上で起きる問題が21年に続いて顕在化することが懸念される。

スマホは半導体が競争の鍵に

21年後半にはハイエンドだけでなく、ミドル、ローエンドに至るまで、幅広いスマホ端末が5G対応となった。22年に登場するスマホは5G対応が当たり前となることは間違いない。

22年、端末メーカーの新たな競争軸となるのが半導体だ。21年は米Google(グーグル)が新機種「Pixel 6」シリーズに人工知能(AI)機能を強化した独自開発の半導体「Tensor(テンソル)」を搭載、高度な撮影や音声認識などを実現して話題となった。

ほかにもスマホに搭載する半導体を自社開発する大手メーカーが増えている。中国スマホ大手のOPPO(オッポ)は21年12月、高速なAI処理が可能な画像処理チップ「MariSilicon X(マリシリコンX)」を自社開発し、22年第1四半期に発表予定のフラッグシップモデル「Find X」シリーズに搭載予定であることを発表した。同社は汎用チップセットでは画質の差異化に限界があったカメラ機能を、独自開発の半導体で強化する。

一方、21年に急拡大した2万円台のローエンドモデルも勢力を増しそうだ。政府がスマホ値引き規制を継続する上に、3G端末利用者を4G、5Gに移行させる「巻き取り」が22年も続くからだ。

現状、ローエンドモデルの主なターゲットはシニア層だが、ローエンドモデルの性能が向上していることもあって22年はこれまでミドルクラスのスマホを購入していた層を狙った機種も増えると考えられる。21年はハイエンドとローエンドの二極化が進んだスマホ市場だが、22年はその傾向がいっそう顕著になるだろう。

福島県出身、東北工業大学卒。エンジニアとしてデジタルコンテンツの開発を手がけた後、携帯電話・モバイル専門のライターに転身。現在では業界動向からカルチャーに至るまで、携帯電話に関連した幅広い分野の執筆を手がける。

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。