広がるノートPCの選択肢 賢く選ぶためのポイント10

2022年春のパソコン新潮流(2)

この春のパソコン商戦は、Windows 11時代の本格的な到来を告げるものになりそうだ。ほとんどのパソコンが11を搭載し、CPUやストレージ容量など基本性能を高めている。今こそパソコン買い替えの好機。製品選びのツボを解説する6回連載の2回目は、製品のカテゴリーと、購入前に確認したいポイントについて解説する。

まずはパソコンの製品カテゴリーを整理

まずは、パソコンの製品カテゴリーから見ていこう。最近は、多様化するユーザーの需要に合わせてパソコンの種類も増えている。大きくはノートパソコンとデスクトップパソコンに分かれるが、細かく見ていくとさまざまなカテゴリーが存在する(図1)。

ノートはディスプレーのサイズに注目するとわかりやすい。定番の15.6型ノートをはじめ、17.3型の大画面ノート、14型以下のモバイルノートなどさまざまだ。さらに、同じ15.6型でも光学ドライブ搭載の全部入りノートと、光学ドライブを搭載しないニュースタンダードノートが存在する。

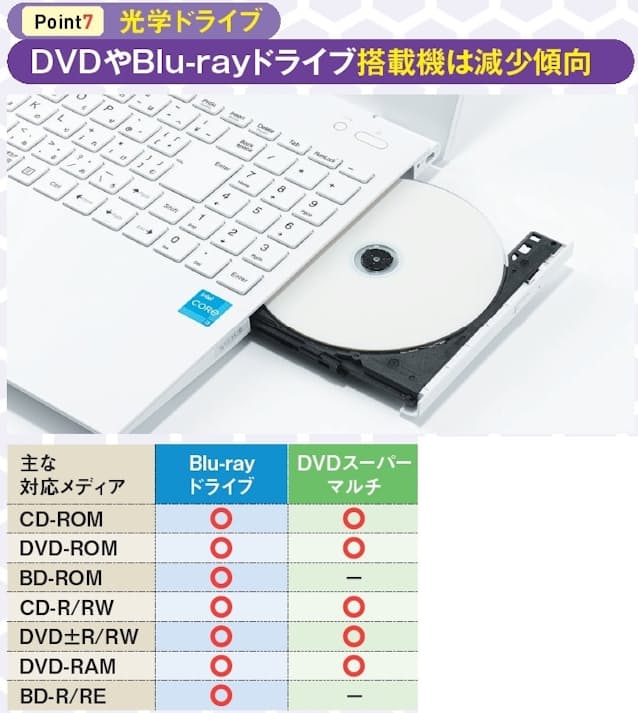

最近は、ネット経由でアプリなどを導入できるので、光学ドライブを省いて薄型・軽量化を図る製品が増えている。

モバイルでは、テレワーク向けの14型ノートが増加中だ。その中には、重さが1キログラムを切る製品が続々と登場している。このほか、11.6型から13.3型のモバイル向けや、タッチ操作やペン入力が可能な2in1もある。

デスクトップパソコンでは、定番の液晶一体型と、最新CPUなどをいち早く使えるセパレート型、省スペースで使えるミニPCが選択肢。さらにノートとデスクトップのどちらにも、3次元(3D)ゲームなどを快適に楽しめるゲーミングパソコンが存在する。

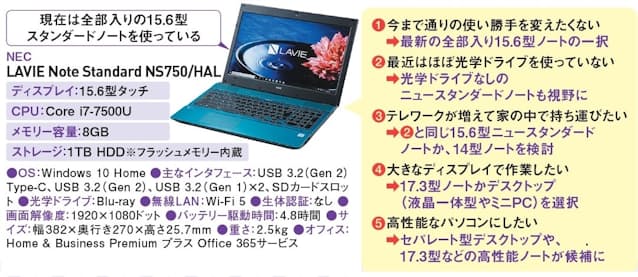

では、今古い全部入りの15.6型ノートを使っている人がパソコンを買い替えるなら、何を選ぶべきか(図2)。これまで通りの使い勝手なら全部入りノート、光学ドライブが不要ならニュースタンダードノートという具合に、用途に合う製品を検討しよう。

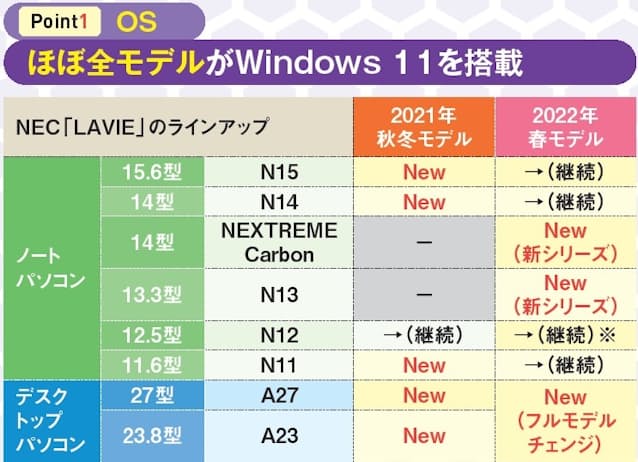

最新機はWindows 11が標準

次はパソコン選びの注目点。最新のパソコンは、一部の例外を除きウィンドウズ11を搭載する。NECを例にすると、2021年秋冬モデルとしてウィンドウズ11に対応したノートパソコン3シリーズを継続販売。ウィンドウズ10のままだったモデルもほぼOSを11に一新した(図3)。

パソコンメーカーの中には、富士通のように新規春モデルの発売を見送ったところもある。同社が21年10月に発表した製品では、発売が22年1月になったモデルもある。この春は、それらを継続販売していく予定だ。

続いてはCPU。前パートでインテルから第12世代Core iシリーズが登場したことに触れたが、搭載する製品はデスクトップパソコンなどに限られる。15.6型ノートやモバイルノートなどは、11世代Core iシリーズか、AMDの第4世代Ryzenが中心だ(図4)。図5のようなロゴがパームレストなどに貼ってあれば、CPUは最新と考えてよい。

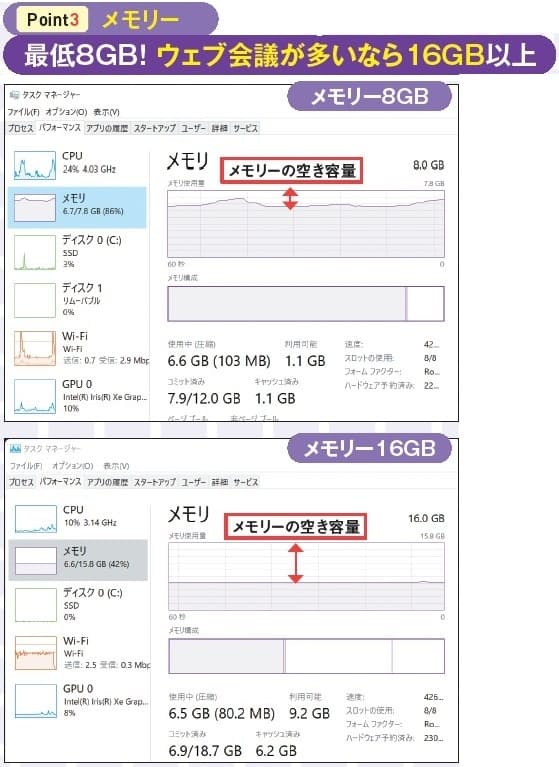

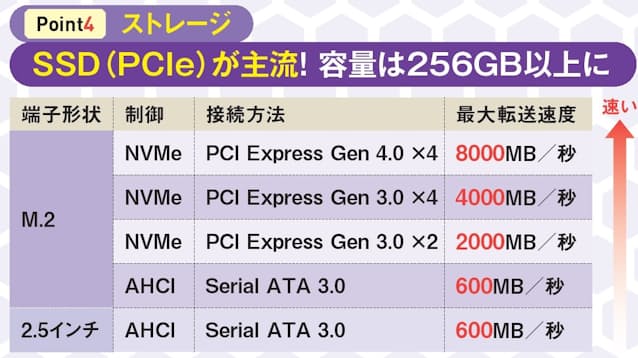

メモリーとストレージも重要。メモリーは、規格よりも容量に注目したい。ウェブ会議をしながらほかのアプリを使う場合、8ギガバイト(GB、ギガは10億)だと空き容量がギリギリ。できれば16GB以上が望ましい(図6)。SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)の容量は、最低でも256GB以上欲しいところだ(図7)。

ディスプレー、光学ドライブなどもチェック

ディスプレーのトレンドは、狭額縁デザイン。図8のように本体サイズを変えずに、画面サイズを大きくしている製品も増えている。

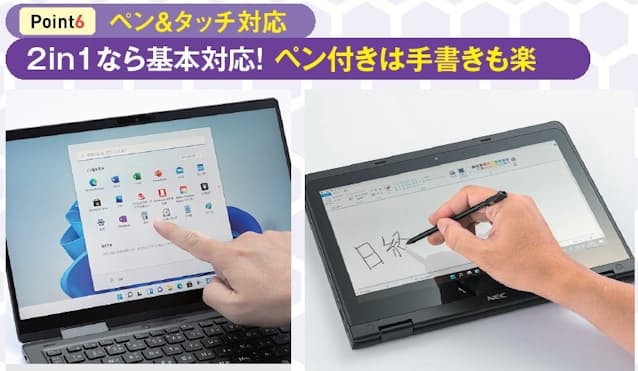

スマホやタブレットのような操作感、手書き入力を望むなら2in1仕様も選択肢(図9)。これには、大きく2種類の使い方がある。タブレット単体でも使うならデタッチャブル型、ノートパソコンとしての利用が多いならコンバーチブル型がお薦めだ(図10)。

光学ドライブ搭載が絶対条件なら、搭載するドライブの種類を確認しよう。ノートパソコンで多いのはDVDスーパーマルチとBlu-rayドライブの2種類。どちらにするかはBDメディアを使うか否かで判断する(図11)。

続いてはインターフェース周り。端子類の数と種類に注目する。USBに関してはUSB4が最新規格だが、搭載機はまだ少ない。Type-AのUSBをよく使うなら端子数が多い機種を選ぶほうがよい(図12)。

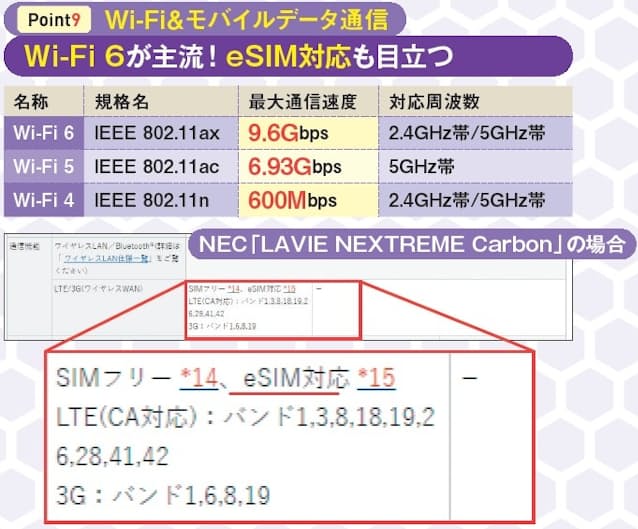

Wi-Fiでは、「Wi-Fi 6対応」が標準になりつつある(図13)。このほかパソコンに高速サインインできるようになる生体認証や、ウェブカメラの画質にもこだわりたい(図14)。

(ライター 原如宏)

[日経PC21 2022年4月号掲載記事を再構成]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。