進化で失くし進化で復活 2億年ぶりにカエルに下の歯

フクロアマガエル属の1種ガストロテカ・グエンテリ(Gastrotheca guentheri)は、手足が長く、目の上の角が特徴的だ。さらに不思議なことに、G・グエンテリの顎には歯が完全に生えそろっている。

ちょっと待った、カエルに歯なんてあっただろうか? 実はあるのだ。多くのカエルは、上顎に数本の歯をもっている。しかし、現存する約7000種のカエルのほぼすべては、下顎の歯をもっていない。その唯一の例外がG・グエンテリであることを初めて証明した分析結果が、2021年11月9日付で学術誌「Evolution」に掲載された。

G・グエンテリはアンデス山脈の雲霧林に生息している。他のフクロアマガエル属と同様に、オタマジャクシは自由に泳ぎ回るのではなく、親の背中にある袋の中で育つ。

残念ながら、G・グエンテリは1996年以降目撃されていない。それ以前もほとんど目撃されておらず、研究もされていなかった。博物館に収蔵されている標本の数も少なく、全世界で30体に満たないと言われている。結果として、歯の実物を撮影した画像もなかった。

研究が進んでいないため、G・グエンテリについては多くの疑問が未解決のまま残されていた。下顎に歯があるように見え、長く歯だと考えられてきたものの、これは本当に歯なのか。そして、顎はどんな形をしているのか、といったごく単純な謎もその一つだった。

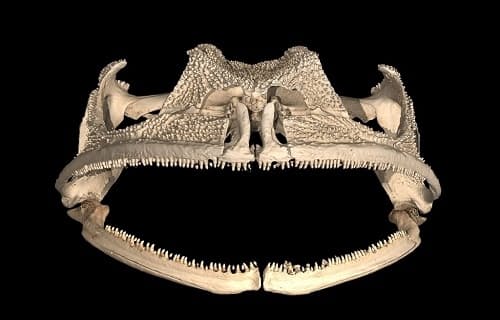

米フロリダ大学の博士課程に在籍する爬虫(はちゅう)両生類学者のダニエル・パルー氏は、この知識の穴を埋めたいと考えた。氏は米フロリダ自然史博物館の同僚とともに、マイクロCT(コンピューター断層撮影装置)スキャナーを使って、何十年もアルコールの中に保存されていたG・グエンテリの標本6体の頭骨の画像を撮影した。すべて米カンザス大学自然史博物館に収蔵されていたものだ。

失われ、取り戻された歯

約2億3000万年前、現生のカエルたちの祖先は、下顎の歯を永久に失った。では、なぜG・グエンテリの下顎には歯があるのだろうか? そして、どのようにして再び生えてきたのだろうか? 今回の研究は、こうした疑問の解決にも役立つ。

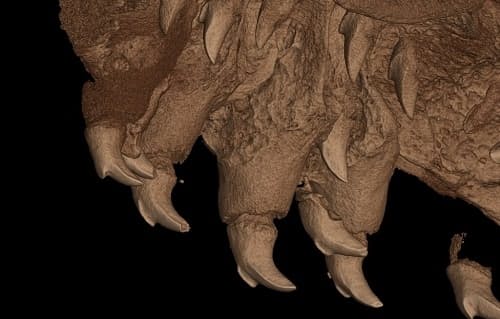

パルー氏らはまず、これらの歯がエナメル質に覆われた象牙質からなる正真正銘の歯であることを示し、歯に似た別の構造物である可能性を否定した。また、他のフクロアマガエル属の上顎の歯とよく似ていることも、大きな発見だった。

今回の発見は、古生物学者のルイ・ドロが100年以上前に提唱した「ドロの法則」(進化不可逆の法則)という進化理論を否定する、興味深い証拠となる。ドロの法則は、ヒトの祖先で失われた尻尾が今も失われたままであるように、ある生物グループが進化の過程で失った形質(体の特徴)は二度と復活しないとする理論だ。

この理論は一見正しそうに見えるが、進化生物学者たちはドロの法則の例外をいくつも発見している。卵生から胎生になり、再び卵生になったトカゲや、失った羽根を再び進化させたナナフシなどがそうだ。

しかしG・グエンテリの歯の再進化は、これまでで最もあり得そうになかったケースかもしれない。2011年、進化生物学者のジョン・ウィーンズ氏は、170種のカエルの進化的関係から、2億3000万年前にカエルが下顎の歯を失ってからG・グエンテリがそれを取り戻すまでの年表を推定した。

その結果、G・グエンテリが下顎の歯を取り戻したのは約500万〜1700万年前で、ある形質が失われてから再進化するまでの期間としては「前例のない」長さであることがわかった。この論文は2011年1月27日付で学術誌「Evolution」に掲載された。

ウィーンズ氏は現在、米アリゾナ大学に所属しており、今回の研究には関与していないが、G・グエンテリが歯を再進化させる際に1つだけ有利な点があったと考えている。それは、上顎の歯を作るための遺伝子ネットワークがまだ機能していたことだ。

「ゼロから歯を進化させるのとは事情が違います」とウィーンズ氏は言う。「2億年間歯がなかった場所に歯を作るというだけの話だったのです」

このプロセスは、ヒキガエルのように歯が1つもないカエルではおそらく不可能だっただろう。同じく今回の研究には参加していない米ミシガン大学ディアボーン校の生物学者ジョン・アブラミアン氏が、約6000万年前に完全に歯を失ったヒキガエルのエナメル質をコードする遺伝子を調べたところ、数百万年の間に退化して偽遺伝子(遺伝子としての機能を失ったDNAの領域)になっていることがわかった。この論文は2021年4月27日付で学術誌「Integrative and Comparative Biology」に掲載された。

「これらの遺伝子は基本的に仕事がなく」、機能していないとアブラミアン氏は言う。「(しかし)ほとんどのカエルは今でも上顎に歯が生えているので、理論的には、機能する歯を作るための道具はすべてそろっており、飛躍的な進化は必要ないのです」

なぜ下顎の歯を復活させたのか

遺伝子があるからといってG・グエンテリが下顎の歯を再び進化させた理由や仕組みが明らかになったわけではない。だが、食べ物が関係していることは確かだとパルー氏は言う。

動物が食べ物を捕らえ、咀嚼(そしゃく)するための主な道具である歯は、メニューに応じて形成されることが多い。パルー氏は、多くのカエルは小さな昆虫を好み、粘り気のある舌で獲物を捕らえられるため、一部の種では歯の重要性が低くなったと考えている。

しかし、G・グエンテリはトカゲや他のカエルなどの大きな獲物を食べる大食漢だ。大物を狙うときには、逃げようとしてもがく獲物を確保するために、下の歯があったほうがいいのかもしれない。

G・グエンテリの歯が大きな獲物を食べるために再進化したのだとすれば、他の肉食のカエルで歯が再進化しなかったのはなぜだろう? 「パックマン」の愛称をもつアマゾンツノガエル(Ceratophrys cornuta)のように、獲物をつかまえるためのギザギザの牙のようなものが下顎にあるカエルもいる。しかし、これらは下顎骨の延長であり、象牙質もエナメル質もないため、本物の歯ではない。

答えはアマガエルの胚(受精後間もない段階)に隠されているかもしれないと、米カリフォルニア大学ロサンゼルス校の進化生物学者アレクサ・サディエ氏は言う。氏は主にコウモリの歯の進化を研究しているが、2月2日付で学術誌「Journal of Experimental Zoology Part B」に発表した総説論文では、失われた形質が生物の受精後初期に残っているような事例をいくつか取り上げている。

サディエ氏は、G・グエンテリの成長過程を他の種のカエルの胚と比較することで、遺伝子がいつ、どのようにして歯の形成のオンとオフを切り替えているかを明らかにできるかもしれないと考えている。

氏はまた、胚を調べることで、成長の過程で消えた歯の証拠や、それに伴う遺伝子の配線がもっと見つかるだろうと期待している。

パルー氏も、このカエルについて発生生物学的な研究をしたいと考えている。しかし、新鮮な胚を入手できる可能性は非常に低い。冒頭に述べた通り、生きている野生のG・グエンテリは1996年以来発見されておらず、かつて生息していたエクアドルのコタカチ・カヤパス生態系保護区の湿った火山性丘陵地帯でも見つかっていないからだ。

このカエルに関することはほとんど知られていないが、エクアドルとコロンビアの雲霧林は農業や伐採によって荒廃しているため、その個体数が減少していることは確実だ。すでに絶滅しているのではないかと言う人もいる。

しかし、絶滅したと思われていたカエルが突然再発見された前例がないわけではない。2018年には、かつてG・グエンテリが目撃されたのと同じエクアドルの雲霧林で、ツノフクロアマガエル(Gastrotheca cornuta)が13年ぶりに発見されている。

パルー氏は、G・グエンテリも同じように再発見されることを願っている。このカエルの歯についての詳細を知り、進化の謎を解くには、生きたサンプルが不可欠だからだ。

(文 JACK TAMISIEA、訳 三枝小夜子、日経ナショナル ジオグラフィック社)

[ナショナル ジオグラフィック 日本版サイト 2021年11月12日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。