脂肪肝で断酒は避けたい 気をつけたい肝機能のALT値

お酒が好きな人は、「自分が酒を飲み続けることでどのような病気のリスクが上がるのか」をきちんと把握することが大切です。酒ジャーナリストの葉石かおりさんが、肝臓専門医の浅部伸一さんに、新年に改めて理解したい「健康診断の結果を基に考える酒による病気のリスク」について話を聞きました。

◇ ◇ ◇

あけましておめでとうございます。

さて……正月といえば、やはり酒。みなさん、どのくらい飲まれただろうか。

コロナ禍では、飲食店での酒類の提供がなくなったこともあり、「飲む機会が減った」という方も多かったと思う。

そして、緊急事態宣言が明け、久しぶりに外で酒を飲んで、「あれ、弱くなっている」と感じた人もいるのではないだろうか。前回(「外飲みが増える今 改めて知るアルコールと肝臓のこと」)、自治医科大学附属さいたま医療センター消化器内科元准教授で肝臓専門医の浅部伸一さんに、しばらく酒を飲まないでいると酒に弱くなってしまうメカニズムについて聞いた。

アルコールの代謝経路には大きく2つあり、そのうちの1つは薬などの代謝で使われる「MEOS(ミクロゾーム・エタノール酸化酵素系)」という酵素群によるもの。酒を飲み続けるとMEOSが誘導されて、アルコールの代謝に使われるようになり、次第に酒に強くなってくる。これがいわゆる、「鍛えられて強くなった状態」だ。ところが、しばらく飲まないでいると、MEOSがアルコールの代謝に使われなくなるので、弱くなってしまう、というわけだ。

一方で、「コロナ禍では、毎晩自宅で飲んでいたので、酒量が増えてしまった」という酒好きもいるだろう。家で飲むと、終電を気にする必要もなく、ダラダラと好きなだけ酒を飲めてしまう。気がつけば飲む量がどんどん増えてしまい、「このままで大丈夫だろうか」と不安になってくる。

若い頃のようには飲めないし、いっそ酒量を減らそうか。それとも休肝日を決めたり、酒の種類を替えたりしようか……。今年の正月に、こんなふうに酒との付き合い方を改めて考えた人も多いかもしれない。

酒との付き合い方を再考するには、飲むことで病気のリスクがどれぐらい上がるのか、ということがポイントとなる。

そこで、健康診断や人間ドックなどの検査結果の数値を基に、飲酒と病気のリスクをどう考えればいいのかについて、浅部さんに引き続き話を伺おう。

「γ-GTP」は飲み過ぎただけでも上がる

筋金入りの酒飲みは、健康診断の「数値の悪さ」を自慢しがちである。筆者の周囲でも、特に肝機能の指標とされるγ-GTPが「3桁だった」などと言ったりする人が多い。

先生、そもそもγ-GTPは何を表しているものなのでしょうか。

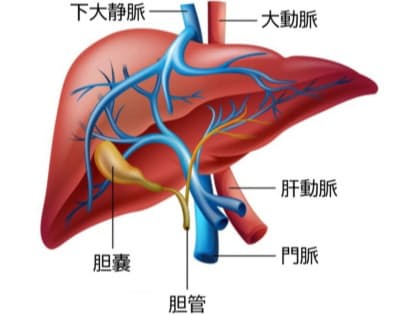

「γ-GTPは胆管でつくられる酵素で、たんぱく質を分解し、肝臓での解毒作用に関わっています。肝臓や胆管の細胞が壊れると血液中にγ-GTPが流れ出てくるので、肝機能の指標として使われます。基準値は、検査する医療機関によって異なりますが、50IU/L以下などとなっています」(浅部さん)

肝臓と胆嚢(のう)、胆管の構造

酒を飲み過ぎて肝臓に脂肪がたまる「アルコール性脂肪肝」になると、γ-GTPの値は高くなる。γ-GTPが100を超えるような場合は、脂肪肝などによって肝臓に障害が起きている可能性があるので、医療機関を受診したほうがいいそうだ。

「ただし、γ-GTPはアルコールに敏感に反応するので、肝臓に大きな障害がなくても、普段からよくお酒を飲む人は値が高くなります。そのような場合は、一定期間禁酒したあとにまた検査すれば、γ-GTPは下がります。一定期間禁酒したあとの検査でもγ-GTPが下がらなければ、やはり肝臓などに障害がある可能性が高くなります」(浅部さん)

γ-GTPは肝機能に関するメジャーな検査値だが、アルコールの影響を受けやすく、検査の前によく飲んだ日が続くと高く出てしまうことがある。また、酒にすごく強い人は、たくさん飲んでもγ-GTPがあまり上がらず、気づかないうちに肝臓がダメージを受けているということもある。この値だけを見て肝機能を判断するのはキケンなのだ。

γ-GTPよりも浅部さんが「怖い指標」と考えているのは、「ALT」だ。ALTは肝臓でつくられる酵素で、アミノ酸の代謝に関わる働きをしている。肝臓の細胞が壊れると血液中に放出されるため、やはり肝機能の指標として使われている。

「ALTの基準値は、5~30U/Lです。これが50を超えるような場合は、医療機関を受診してください。もし100を超えたら、脂肪肝や慢性肝炎の疑いがありますので要注意です」(浅部さん)

脂肪肝は、肝硬変や肝臓がんにつながることも

酒飲みに多いのは、何と言っても脂肪肝だろう。脂肪肝とは、何らかの原因で肝臓の細胞の30%以上に脂肪(中性脂肪)が蓄積している状態のことだ。前回、解説したように、酒を多く飲むと中性脂肪がたまりやすくなるので、脂肪肝は酒飲みの宿命といえるかもしれない。

浅部さんは、「日本人の成人の約3割は脂肪肝であるという報告もあります。特に中高年男性なら半数が脂肪肝であると考えられるぐらい、身近なものです」と指摘する。

脂肪肝がやっかいなのは、放置するとやがて肝臓がカチカチに硬くなる「肝硬変」につながる場合があることだ。

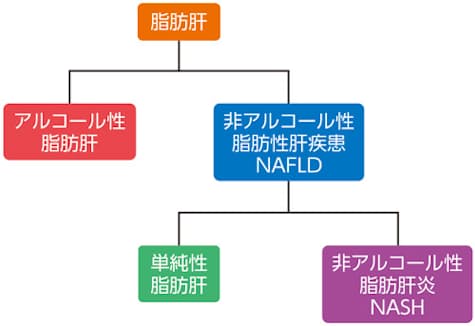

「脂肪肝には、いくつか種類があります。お酒を飲み過ぎた人がなるのが『アルコール性脂肪肝』、お酒をあまり飲んでいなくても食べ過ぎや運動不足などで肝臓に脂肪がたまるのが『非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD:ナッフルディー)』です。脂肪肝は男性に多い疾患ですが、閉経後の女性も注意が必要です」(浅部さん)

NAFLDの80~90%は、長期にわたって経過を見ても脂肪肝のままで病気は進行しない(単純性脂肪肝)。しかし、残りの10~20%は徐々に悪化して、肝硬変や肝臓がんを発症することがある。この脂肪肝から少しずつ進行していく病気は、「非アルコール性脂肪肝炎(NASH:ナッシュ)」と呼ばれる。

脂肪肝の分類

脂肪肝は、脂肪の蓄積具合によって、軽度、中度、重度の3段階があり、腹部エコー検査やCT(コンピューター断層撮影)検査によって診断される。怖いのは、「肝臓は沈黙の臓器」というだけあって、自覚症状がほとんどないというところだ。

「アルコール性脂肪肝であれば、原因がはっきりしているので、飲酒量を減らしたり、場合によっては断酒する必要があります。NASHの場合は、病名に『非アルコール性』という言葉が入っていますが、お酒と無関係ではありません。というのも、NASHの人が飲酒すると、肝臓の炎症がひどくなることがあるのです」(浅部さん)

ああ、耳にしたくない「断酒」というワードが! 「脂肪肝で断酒」なんてことにならないためにも、健康診断の検査結果、特にALTは軽視してはならないのだ。

なお、NASHをそのまま放置すると、5~10年かけ、じわじわと肝硬変や肝臓がんへと進行していく場合がある。食生活を見直したり、ダイエットや運動に加え、アルコールも適量といわれる1日20g(純アルコール換算。ビールなら中瓶1本、日本酒なら1合)以内に抑えたほうがいいそうだ。

健診の数値が悪い人はお酒を飲み続けてもいいのか?

健康診断や人間ドックの結果でほかに気になるものとしては、血糖、血圧、中性脂肪、コレステロールなど、生活習慣病のリスクに関わる数値だ。

糖尿病、高血圧、脂質異常症といった生活習慣病のリスクとアルコールとの関係についても、浅部さんに聞いてみた。

「まず、糖尿病について。お酒は直接的には血糖値をあまり上げません。だからといって、血糖値が高めの人はいくらでも飲んでいいのかというと、そうではありません。長期にわたって飲み過ぎの状態が続くと、肝臓と膵臓(すいぞう)がダメージを受け、その結果、インスリンの分泌が低下したり、インスリンの効きが悪くなったりして、血糖値が上がってしまうのです」(浅部さん)

健康診断の結果、糖尿病でなくとも、その予備群の疑いありと指摘されたら、一度専門医を受診して、インスリンの分泌状態などを調べたほうがいい、とのことだ。

続いて、血圧について。

「お酒を飲むと、一時的に血圧は下がりますが、翌朝は上昇します。起床後1~2時間の血圧が高い『早朝高血圧』は、心筋梗塞や脳卒中などの脳心血管系の疾患のリスクが高いとされ、特に注意しなくてはいけません。血圧が高くてお酒を飲む人は自分で1日のうち時間帯を変えて血圧を測ってみてください。また、中年以降で高血圧の方は、動脈硬化を防ぐためにも血圧を下げる薬(降圧薬)を処方してもらうという方法もあります」(浅部さん)

また、酒のつまみは、イカの塩辛や漬物など、塩分が多めのものも人気だ。塩分を多くとると血圧を上げてしまうので注意しよう。

そして、脂質異常症について。脂質異常症には、血液中の中性脂肪が多いタイプ、LDL(悪玉)コレステロールが多いタイプ、そしてHDL(善玉)コレステロールが少ないタイプなどがある。

「お酒の影響を受けやすいのは、中性脂肪とHDLコレステロールです。すでにお話ししたように、飲み過ぎは中性脂肪の数値を上げます。一方、適度な飲酒はHDLコレステロールを増やす効果があるのではないかといわれています。しかし、その効果には個人差があると考えられ、HDLコレステロールのためにどんどん飲みましょうとはいえません。飲み過ぎれば、中性脂肪がたまり、肥満や、そのほかの病気につながりますので注意しましょう」(浅部さん)

以前は、LDLコレステロールが「悪玉コレステロール」として動脈硬化に関わるとされていたのに対し、中性脂肪はさほど危険視されていなかった。しかし最近では、中性脂肪が高いことも様々な病気のリスクになることが報告されているという。健康診断の結果を注意して見てみよう。

「顔が赤くなる人」が注意したい病気とは?

ここまでは、健康診断などの検査結果を基に、酒による病気のリスクについて考えてきた。ほかにも気をつけたいことがある、と浅部さんは言う。

例えば、「酒を飲むと顔が赤くなる人」だ。

「お酒を飲んで顔が赤くなる人を『フラッシャー』と呼びます。顔が赤くなる原因は、アルコールの代謝物であるアセトアルデヒドです。フラッシャーは、顔が赤くならない人に比べ、アルコールの代謝が遅く、アセトアルデヒドの毒性に長くさらされることから、咽頭がん、喉頭がん、食道がんに罹患(りかん)するリスクが高い傾向にあります」(浅部さん)

特に、フラッシャーでかつタバコを吸うとなると、さらに食道がんのリスクが上がるという。「副流煙(受動喫煙)に関しても、フラッシャーの方は影響を受けやすいという報告もあります」(浅部さん)

国立がん研究センターの多目的コホート研究において、「顔が赤くならない非喫煙者・またはライトスモーカー」で飲酒量が1日に2合未満の人に比べ、顔が赤くなるヘビースモーカーで1日に2合以上の飲酒量の人は、食道がんのリスクが3.4倍に上がるという報告もある[注1]

「フラッシャーの方はこうした事実を踏まえ、飲む量や頻度を減らすほうが賢明です。もちろん禁煙も検討してください」と浅部さんは話す。

[注1]Cancer Lett.;2009,18,275(2):240-6. 参考記事「お酒で赤くなる人、ならない人 がんのリスクも違う」

そしてフラッシャーに次いで、気を付けたいのが女性だ。前回も紹介したが、厚生労働省の定めた飲酒の適量は、純アルコールに換算して1日20g程度で、日本酒なら1合、ビールなら中瓶1本、ワインなら2~3杯が目安となっているのだが、女性はアルコールの影響をより受けやすいので、その半分から3分の2程度が適量だとされている。

「なぜ影響をより受けやすいのかというと、その理由の1つとして、女性のほうが男性よりも体が小さく、そのため肝臓も小さいので、その分アルコールの分解が遅くなるということが考えられます。もちろん個人差はありますが、一般に肝臓の大きさは体の大きさに比例するようです」(浅部さん)

女性というだけで適量の目安を減らされてしまうのは残念だが、乳がんのリスクも考えると、やはり検討しないわけにはいかない(参考記事「乳がんリスク日本人も飲酒でUP 閉経前、1.37倍も」)。

◇ ◇ ◇

2回にわたって浅部さんから、酒と病気のリスクに関する話を聞いてきた。自分が何に気をつければいいのかが分かれば、毎年受ける健康診断や人間ドックの検査結果でその数値に気を配り、その都度、飲酒量や飲む頻度について考えていくことができる。

「お酒による疾患のリスクをゼロにしたいのであれば、断酒しかありません。でも、生きていれば何かしらリスクはあるのですから、『リスクを知った上で気をつけて飲む』ことが大事なのだと思います」(浅部さん)

確かにリスクを知っているのと知らないのとでは、酒に対する意識がまったく違ってくる。筆者自身、酒と健康をテーマに記事を書くようになり、明らかに飲み方が変わってきた。無茶な飲み方はしなくなったし、飲む量も意図的に減らせるようになった(たまにやらかすけれど)。乳がんの検診も欠かさない。

「50歳を過ぎたら、自治体や会社の健康診断だけでなく、自治体のがん検診や、人間ドックなどでさらに詳しく病気のリスクを調べるといいでしょう」と浅部さん。病気のリスクを避け、酒を長く楽しむためにも、こうした検査をうまく活用したいものだ。

(文 葉石かおり=エッセイスト・酒ジャーナリスト、図版制作 増田真一)

[日経Gooday2022年1月11日付記事を再構成]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。