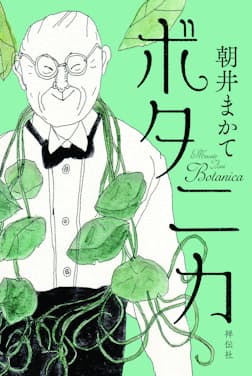

朝井まかて『ボタニカ』 植物を愛し抜いた型破り学者

「愛(う)いなあ。なんでこうも、愛いがやろう」。早春の山道で、少年は小さな草木に笑いかける。斜面にうつ伏せ、指の先ほどの花に問う。「おまんの、まことの名ぁを知りたい」。後の日本植物学の父・牧野富太郎の波乱の生涯を書ききった『ボタニカ』の冒頭。直木賞作家、朝井まかてが生き生きと描く人に、植物に、一気に魅了される。

「私も、物心ついた時から植物が好きでした。富太郎のことは、小学校低学年の頃に偉人伝を読んで知り、勝手に親しみを持ち続けていたんです。妻の名前を学名にした『スエコザサ』のエピソードには『花でなくササ? 地味!』と不服に思ったりと、こましゃくれた子どもでした(笑)。大人になり、江戸のガーデニングの面白さにハマって時代小説を書いてデビュー。そして今回、高知出身の編集者さんからの提案で、何十年も昔に出会っていた富太郎を書くことになったというわけです」

とにかく、富太郎という人間が強烈だ。植物をもっと知りたいと、小学校も2年足らずでやめ、筆と帳面を持って野山を巡り、書をめくる。独学でどんどん進んでいく。

「彼はスケールに際限がない、というか、自分に際限を設けない。子どもの頃からの"好き"を貫いているだけなんですね。自分が好きなこと、信じることにのみ誠実だから、『役に立つかどうか』にはまったく頓着しない。そこがとても魅力的です。さらには、誰に対しても垣根がない。人間関係が上下じゃなく、水平なんです。尊敬する大学者の懐にもずんずんと飛び込んでいく。来る者も拒みません。大物相手でも、子ども相手でも、植物について質問されれば同じ丁寧さで返事を出しています。その美点が、裏を返せば欠点にもなり、人にかわいがられては自己中心的な研究態度で疎まれる、の繰り返し。でも、富太郎はかまっちゃいない。なにしろ、『自分こそが日本の植物相(フロラ)を明らかにする!』との信念があるから。彼は最初から"世界"を見ていたんです」

登場人物が同時期に連載していた別作品と交差したことも。

「富太郎は長生きしただけに関わった人も大変多い。森鷗外、ニコライ堂のニコライ、南方熊楠……。鷗外はガーデナーだったんですが、その末子を書いた作品『類』の執筆中に資料を繰っていると、富太郎の名が。ロシア正教の聖像画の画師・山下りんを主人公にした『白光』のためにニコライ堂の資料を見れば、富太郎が写真に! 思わず吹き出しました(笑)」

近年、幕末から明治期の人物を取り上げた作品が続いている。

「偶然ですけれどね。ただ、潮目がダイナミックに変わる時期に生きた人々は、やはり面白い。富太郎も、あらゆる可能性を信じている。当時の若者の特徴でもあるでしょうが、やたらと鼻息が荒く、大言壮語も吐きます。坂興味深いのは、明治、草創期の大学では、旧幕時代の流れをくむ本草家と、西洋で植物学を学んだ留学組が混在していたこと。明治の近代化を支えたのは、旧幕時代に養った知識エネルギーだったのですが、西洋化が進みすぎて、日本人は自己否定をしてしまった。それは、成果主義に萎縮する現代の学問状況にも通じると感じる。江戸時代から今に続く流れを見渡せるのも、この時代を書く甲斐です」

そして、作家としての出発点も、信念も、富太郎と同じだと笑う。

「ただ、私は気になるだけ。その人がどんな言葉をしゃべり、どんなものを食べ、何を着て、どんな景色の中で生きていたか。『この人を知りたい!』という好奇心が、常に出発点。興味をそそられればどの時代にも行きたい。そして、小説への"好き"を貫きたい」

1959年、大阪府生まれ。2008年『実さえ花さえ』(後に『花競べ 向嶋なずな屋繁盛記』に改題)で小説現代長編新人賞奨励賞を受賞しデビュー。2014年『恋歌』で直木賞を受賞。『阿蘭陀西鶴』で織田作之助賞、『悪玉伝』で司馬遼太郎賞、大阪文化賞、『グッドバイ』で親鸞賞、『類』で芸術選奨文部科学大臣賞、柴田錬三郎賞を受賞するなど、受賞作多数。ほかの著作に『落陽』、『白光』など。

(ライター 剣持亜弥)

[日経エンタテインメント! 2022年3月号の記事を再構成]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。