シャープが激安補聴器 見た目はワイヤレスイヤホン

マスク着用や物理的距離の確保、オンライン会議の増加などで近年、会話の「聞きづらさ」を感じる中高年が増えている。シャープは2021年8月31日、軽度・中等度の難聴を自覚している40~60代のビジネスパーソンをターゲットにしたワイヤレスイヤホンスタイルの耳あな型補聴器「メディカルリスニングプラグ」の発売を発表した。

シャープは医療機器の輸入・販売を手掛けるニューロシューティカルズ(NCI、東京・文京)と協業し、軽度・中等度難聴者に適した新型の補聴器を約1年かけて開発。管理医療機器の認証を取得し、一般的な補聴器の3分の1の9万9800円(非課税)というリーズナブルな価格を実現した。

軽度・中等度難聴者は約1300万人

難聴を自覚している人は意外に多く、日本補聴器工業会の「JapanTrak 2018 調査報告」によると、自己申告による難聴者率は全人口の11.3%(約1430万人)と推定されている。このうち大部分は軽度難聴者(39%)と中等度難聴者(52%)で合わせて約1300万人と推計される。しかし補聴器使用率は12%程度と低く、そこから概算すると、軽度・中等度難聴自覚者における補聴器非保有者は約1134万人となる。

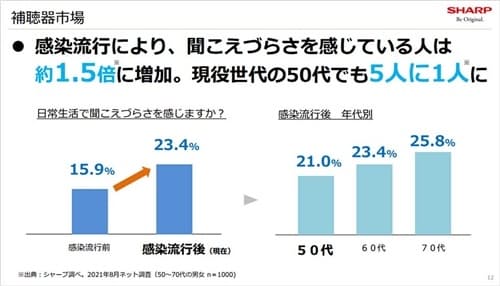

ただしこれは18年の数値だ。21年8月にシャープが実施したネット調査(50~70代の男女1000人対象)によると、新型コロナウイルス感染症拡大前と比べ、拡大後に「聞こえづらさ」を感じている人は1.5倍に増えているという。

ワイヤレスイヤホン風で抵抗感払拭

聞こえづらさを感じている人がこれだけ多いのに、なぜ補聴器の使用率が低いのか。シャープの調査では、以下の4点が大きな理由であることが分かった。

(1)「(補聴器を使うには)年齢が若い/まだ困らない」…75%

(2)「価格が高い」…16.7%

(3)「格好が悪い」…11.3%

(4)「調整や扱いが面倒」…10%

この調査を受け、シャープは課題を整理し、商品開発に取り組んだ。

まず、(1)と(3)の答えから、シャープは最大の課題を「補聴器を装着することへの抵抗感」と結論。若い層も日常的に使用しているワイヤレスイヤホンスタイルのデザインを採用することで解決した。

「価格が高い」のもネック。そこで、「JapanTrak 2018 調査報告」の補聴器片耳(1台)の平均購入価格が15万円、つまり両耳分を買うと平均30万円になるのに対し、メディカルリスニングプラグは両耳分で9万9800円に抑えた。スマートフォンと連係するアプリ「COCORO LISTENING」サービスを利用することにより、フィッティング、使用状況の確認、メンテナンスや日々使用する中での相談など全てのサポートをリモート化。サービスを一元化することでコストを抑えられたのだという。

さらに通常、初期費用に含まれることが多い長期間の保証サービス費用などもカット。フィッティングなどの調整の無償サポートを60日間に設定し、それ以降も必要な人向けには、有料のオプションサービスを設定した。

また一般的な補聴器の場合は、使用者が店舗に出向き、3~10回ほどかけてフィッティングする必要がある。この煩わしさが、補聴器が敬遠される4大理由の1つ、「調整や扱いが面倒」といわれるゆえんだが、同商品はスマホだけでフィッティングを完了させることで、この問題も解消した。コロナ禍で対面・接触に不安を抱いている人にも歓迎されそうだ。

音楽鑑賞やハンズフリー通話にも対応

同商品はオンライン会議や接客、通勤など、さまざまな利用環境に応じたシーン設定ができることも特徴。オフィスで働くビジネスパーソン、ホテルやレストランの接客スタッフ、建設現場のエンジニアといった職場の違い、通勤時、休日の家族だんらん時などといった利用環境に応じて、設定データをプロがあらかじめ10シーン作成している。ユーザーはそのうち最大4つまでを本体に登録できる仕組みだ。使用環境が変わった場合は、スマホのアプリから簡単に登録内容を変更できる。

さらにワイヤレスイヤホンのように高音質で音楽鑑賞したり、本体内蔵のマイクを使ってスマホでハンズフリーの通話をしたりすることも可能。

充電ケースはUSB Type-Cケーブルでの充電のほか、スライド式USB Type-Aコネクターを内蔵しているので、ケーブルレスでパソコンからダイレクトに充電することもできる。

狙いは「

健聴寿命」を伸ばし生涯現役

シャープは「8K+5GとAIoTで世界を変える」を企業ビジョンに掲げ、8つの事業分野でのイノベーションを目指しているが、中でも重点テーマに位置付けているのが、ヘルスケア事業だ。20年6月にNCIと資本業務提携契約を締結したのも、スマホの開発で培ったシャープのICT(情報通信技術)と、NCIの医療に関するノウハウや実績を組み合わせることで、医療領域における事業拡大や相乗効果が期待できると考えたため。

新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大に伴い、協業開始からの1年で、オンライン診療などデジタルトランスフォーメーション(DX)推進への機運は急速に高まっている。シャープはコアとなる情報通信技術を活用し、両社協業の強みを生かす商品作りを約1年かけて行っており、メディカルリスニングプラグはその第1弾だという。

「メディカルリスニングプラグは、まだまだ現役でバリバリ働きたいが、聴力の低下で仕事を続けられるのか、パフォーマンスの低下がないのかなど、不安を持つ方に向けて開発した。聞く力が健康な状態である『健聴寿命』を伸ばすことで、厚生労働省が推進する生涯現役社会の実現に貢献したい」(シャープの津末陽一専務執行役員・ICTグループ長)

今回の発売後の反応を見ながら、今後はメディカルリスニングプラグをシリーズとして幅広く展開していく予定だという。

(ライター 桑原恵美子、画像提供 シャープ)

[日経クロストレンド 2021年9月10日の記事を再構成]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。