酒は50代が分かれ道? 一生健康で飲むには何が必要か

コロナ禍で自宅での飲酒量が増え、「5リットルの業務用ウイスキー」を買ってしまったこともある酒ジャーナリストの葉石かおりさん。そんな状態から飲酒量を見直し、酒との付き合い方を変えるのに役立ったのは、これまでに「酒と健康」をテーマに取材した専門家たちの言葉でした。そんな取材の成果をまとめたのが、最新刊『名医が教える飲酒の科学』。葉石さんは、特に病気のリスクを意識し始める50代ごろが、一生健康で飲めるかどうかの分かれ道だと言います。

◇ ◇ ◇

「酒を飲むこと」が自分の中でかつてないほど揺らいでいる。

酒はいつも自分のそばにあった。酒を飲みながら多くのことを語らい、酒に関わる仕事をするようになり、8年前からは酒ジャーナリストとして「酒と健康」をテーマに執筆するようになった。

そんな私が、「このまま今までのように飲み続けていいのだろうか?」という大きな不安を抱いているのである。

きっかけは、世界的に未曽有の災害となった新型コロナウイルス感染症だ。自粛生活を強いられ、外で酒を飲む機会が激減し、その結果、自宅で飲む酒の量が増えてしまった。

そして、ネット通販で5リットルの業務用ウイスキーを買い、それが瞬く間に空になってしまったとき、自分の中で「さすがにこれはまずい」と気づいたのである。

このまま飲酒量が増え続ければ、アルコール依存症になるかもしれない。そこまでいかなくても、確実に病気のリスクは上がるだろう。

こんな状況は私だけに限ったことではないようだ。日経Goodayと日経ビジネス電子版の読者を対象に2021年12月~2022年1月に行われたアンケートでは、コロナ禍をきっかけに飲酒習慣が変わったと答えた人が46.2%にも上ったという(回答数1296、以下同)。

ちょっと大げさに言えば、コロナ禍は人類に対して、酒との付き合い方についても再考を迫ってきているのである。

そして、このまま飲み続けていいのかと不安になるのは、私が50代だからではないかとも思っている。

先ほどのアンケートで、コロナ禍をきっかけに飲酒習慣が変わったと答えた人の割合を年代別に見ていくと、40代では55.6%、50代では54.5%と半数を超えているのに対し、60代では47.5%となっている(回答者の平均年齢は62.5歳)。

つまり、酒を飲む頻度や酒を飲む量などの飲酒習慣がコロナ禍から影響を受けた人は、60代以降は少なくなっているというわけだ。

50代は体調の変化や健診結果の悪化に直面する

50代が酒との付き合い方を見直そうとしているのは、健康に対する不安があるからではないかと思う。

もちろん、60代でも健康への不安はあるはずだ。だが、多くの人にとって50代というのは、それまでの人生であまり感じたことのない体調の変化や、健康診断の数値の悪化に直面し、我が身を振り返って、飲酒をはじめとする生活習慣を見直す時期に当たるのであろう。

50代で酒との付き合い方をきちんと見直すことが、その後の人生において末永くおいしい酒を味わえることにつながるのではないだろうか。逆に、若い頃と同じような飲み方を続けてしまうと、何らかの病気を発症し、大好きな酒が飲めなくなるリスクが高まってしまう。

私個人のことを振り返ると、今でこそ酒に関わる仕事をしているが、実は私の両親はともに下戸で、私自身ももともとはそんなに飲めない体質だった。

だが社会人になってからほぼ毎日酒を飲むようになると、日本酒を一升飲めるほどにまでなった。俗に言う「鍛えて強くなった」くちだ。

といっても、記憶をなくしたり、二日酔いになったりするのはざらで、生傷も絶えなかった。そんなひどい飲み方をしていたのに、健康診断の結果は常に良く、体重を気にすることもなかった。20代のうちは。

30代半ばから徐々に体重が増え始め、50代に突入してから体重は人生最高を記録した。なぜか肝臓の数値は相変わらず良かったが、若い頃と同じように飲んだり食べたりしていると、その報いが正直に健康診断の数値に表れるようになり、中性脂肪の値も上昇していった。

そんなとき、新型コロナウイルス感染症対策で緊急事態宣言が発令され、ステイホームを強いられた結果、酒を飲む量が増え、5リットル入りの業務用ウイスキーがあっという間に空になった、というわけだ。しかも、そんな矢先に逆流性食道炎と診断されてもいる。

酒に弱くなり、病気が心配という人は多いが…

酒が好きな人にとって、「一生健康なまま酒を飲みたい」というのは、何よりも願っていることだろう。

だが、一生健康で飲むためには、50代で一度、酒との付き合い方を見直す必要があるのではないかと考えている。

そして、現在はコロナ禍であるために、酒との付き合い方を見直す必要性がより一層増しているのである。

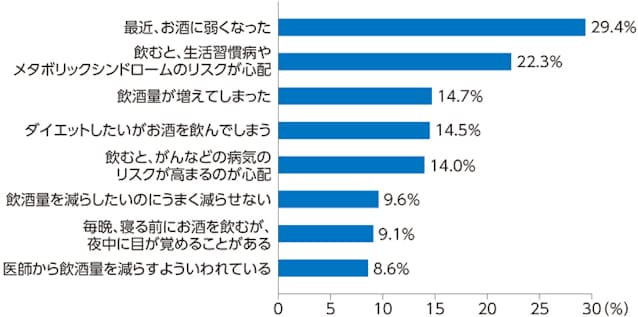

先ほどのアンケートに話を戻すと、「お酒に関連して悩みや困っていることはありますか」という質問に対する回答は、以下のようになった。

「お酒に関連して悩みや困っていることはありますか」(複数回答可)

「最近、お酒に弱くなった」という答えが最も多く、29.4%。「飲むと、生活習慣病やメタボリックシンドロームのリスクが心配」が22.3%、「飲酒量が増えてしまった」が14.7%、「飲むと、がんなどの病気のリスクが高まるのが心配」が14.0%、「飲酒量を減らしたいのにうまく減らせない」が9.6%だ。

年を取れば年々、酒に弱くなっていくのは、誰しも実感していることだ。生活習慣やがんなどに対する心配もある。だが、それでも飲む量をうまく減らせず、若い頃と同じように飲もうとして二日酔いになり、後悔する……ということを繰り返してしまうわけだ。

私はと言うと、「酒と健康」をテーマに取材を続けていたおかげで、専門家のアドバイスのもと、飲酒量を適度に減らすことができた。すると、体調が目に見えて変わり、体重と体脂肪はともに減り、中性脂肪も基準値に収まるようになった。

逆流性食道炎は完治していないものの、胸焼けは改善し、肌の調子まで良くなった。

変わったのは体調面だけではない。ダラダラと惰性で酒を飲まなくなり、酒を料理とともに時間をかけて楽しむようになったのは大きな成果だ。

できるだけ正確な知識をもとに飲み方を見直す

そして、「酒と健康」をテーマに執筆を続けた連載「左党の一分」の成果をまとめた書籍が、新刊である『名医が教える飲酒の科学』だ。

酒との付き合い方を考え直すタイミングで必要なのは、できるだけ科学的に、客観的に、酒が人間の体に与える影響を知ることだと思う。

酒を飲み過ぎれば病気になることは、誰しも頭では理解している。しかし、そうは言っても飲む量を減らしたくない酒好きとしては、どれぐらい飲めばどんな病気のリスクがどれほど上がるのか、なるべく正確に把握したい。人によって体質は異なるが、自分が酒を飲むことでどんな病気に気をつけたほうがいいのかが分かれば、少しは安心して酒が飲めるようになるはずだ。

世の酒好きを代表して、さまざまな病気のスペシャリストや、酒の人体への影響について研究する専門家のもとを訪ね、その専門的な知見をできるだけ分かりやすく解説してもらった。その成果が『名医が教える飲酒の科学』なのだ。

例えば、先ほどのアンケートでも、「最近、酒に弱くなった」という悩みを持つ人は多かったが、なぜ人は酒に弱くなったり強くなったりするのか、そもそも酒の強さの正体とは何なのかについては、本書の冒頭で解説している。

そのほか、いつまでも健康でいられる「適量」についてや、二日酔いのメカニズム、健診結果が悪い人が飲み続けるとどうなるかなど、酒との付き合い方を考えるうえでの基本となる知識についてもまとめた。

また、飲み過ぎると下痢になるのはなぜか、という話を取材で腸の専門家に聞いたときは、目からウロコが落ちた。おなかを壊さないような飲み方を心がければ、二日酔いなど、酒によるさまざまな後悔についても防ぐことができる。こうした、後悔しない飲み方のコツについては、私自身とても参考になった。

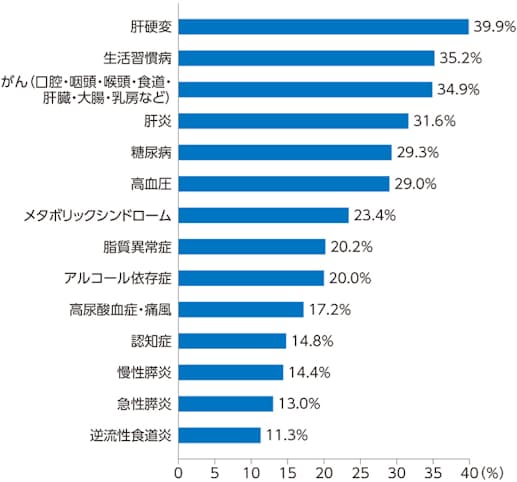

そして、病気について。アンケートでも、「お酒に関連して、どのような病気が心配ですか」という質問に対して、がんをはじめ、高血圧や糖尿病などの生活習慣病、膵炎や逆流性食道炎、アルコール依存症などの回答が多かった(下図)。

これらの病気については、そのメカニズムや、酒がどのように影響を与えるのか、そして飲み方にどのように工夫すればリスクを抑えられるのかについてそれぞれまとめている。自分が気になる病気について、しっかり読んでほしい。

「お酒に関連して、どのような病気が心配ですか」(複数回答可)

納得できる飲酒量で健康を手に入れたい

これまでの取材を通じて得た知識と専門家のアドバイスのおかげで、私自身、飲酒量を減らすことに成功した。それもイヤイヤ減らしたのではなく、納得した上で、きちんと酒を楽しめる余地を残しながら、休肝日を設けることにも成功したのである。

もちろん、コロナ禍が終わり、飲食店で昔のように酒が飲めるようになった暁には、どうなるか分からない。外飲みの楽しさのあまり、飲酒量がリバウンドしているかもしれない。だがそのときにはまた、この本を読み返し、わが身を振り返って飲み方を考え直してみたいと思う。

『名医が教える飲酒の科学』は、読むだけで「飲酒寿命」が延びる"バイブル"になるよう、著者として心を砕いたつもりだ。これを酒瓶とともにそばに置いていただけたら、酒好きのひとりとしてこれほどうれしいことはない。

(図版制作 増田真一)

[日経Gooday2022年3月10日付記事を再構成]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。