重いWindowsを軽快に 不要なアプリ・処理止める方法

パソコンは、同時に複数のプログラムを動かすことでいろいろな機能を実現している。しかし、性能がそれほど高くないパソコンでは、多くの処理が集中したときに、使用中のアプリも含めて全体的に動作が遅くなる。いわゆる「重い」状態だ。今回は、そうした環境でも負荷を軽減できる、基礎的な設定をいくつか紹介しよう。

不要なアプリを止め、リソースの浪費を抑制する

パソコンの負荷を軽減するために重要なのは、「不要なアプリを起動しない。開いたままにしない」ということだ。アプリを起動すれば、その分メインメモリーが使われるし、プログラムが背後で動作することでCPU(中央演算処理装置)の処理能力も奪われる。

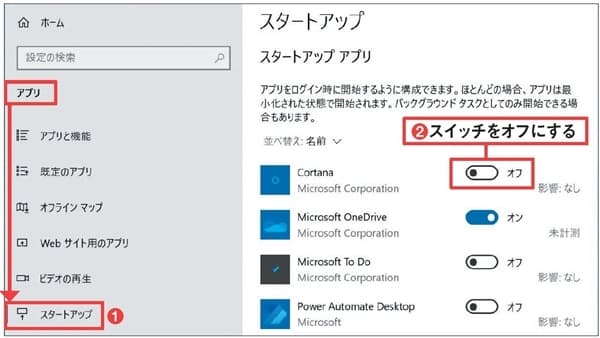

まずは、Windowsを起動した際に自動で実行されるプログラムを確認し、明らかに不要なものがあれば止めてしまおう(図1)。

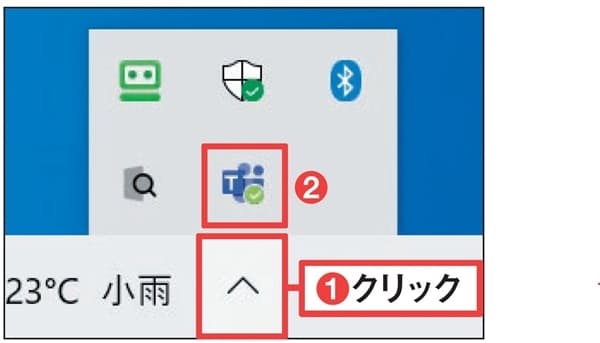

次に、ウインドーを閉じただけでは終了せず、常駐するアプリに対処しよう。この1~2年で利用が拡大しているビデオ会議のアプリは、会議への招待やメッセージなどを着信するため常駐することが多い(図2)。着信が不要なアプリは常駐しない設定にしておこう。

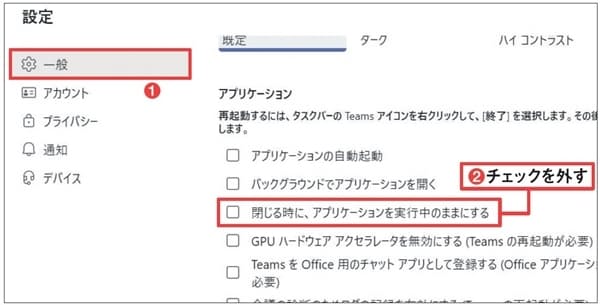

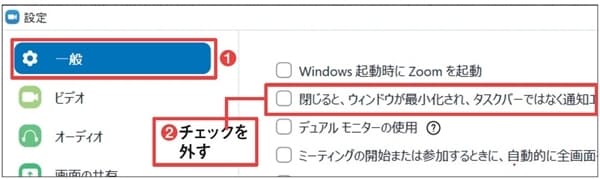

ここでは「Teams」(図3)、「Skype」(図4)、「Zoom」(図5)の設定方法を挙げておく。

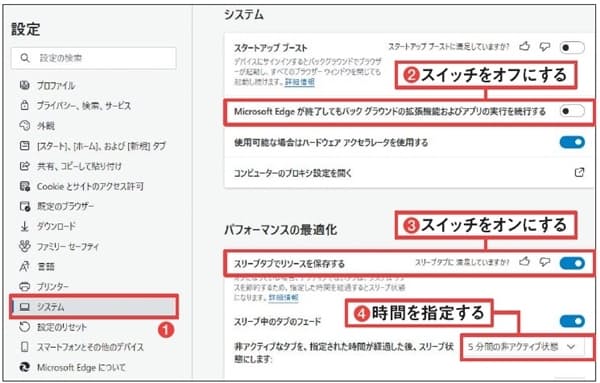

ウェブブラウザーの「Edge(エッジ)」も、バージョン89からWindows起動時の自動実行と常駐を行う「スタートアップブースト」機能が追加された。こちらは通知領域にアイコンを出さない。通常、機能はオフだが、設定画面で確認しておくとよいだろう(図6)。

また、「スリープタブ」機能を有効にしておくと、一定時間アクティブでないタブを一時停止状態にして、CPUやメモリーの使用率を下げることもできる。日常的にEdgeを起動したままにしている人は、負荷を抑える効果を期待できるので試してみよう。

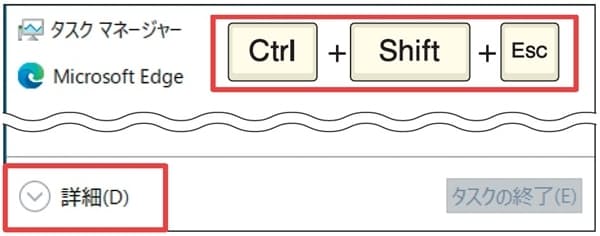

次に、背後で動作している処理に着目する。「タスクマネージャー」を使うと、動作中のプログラム(プロセス)を、CPU、メモリー、ディスクなどで「負荷の大きい順」に並べてチェックできる(図7、図8)。

特定のアプリが負担になっていなければ、負荷の大きなプロセスは、「Windowsの更新」「Windowsの自動メンテナンス」「検索用のインデックス作成」「他社アプリで自動実行される機能」のいずれかに関わるものである可能性が高い。

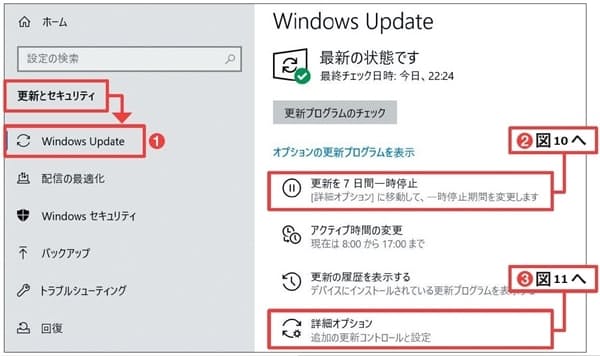

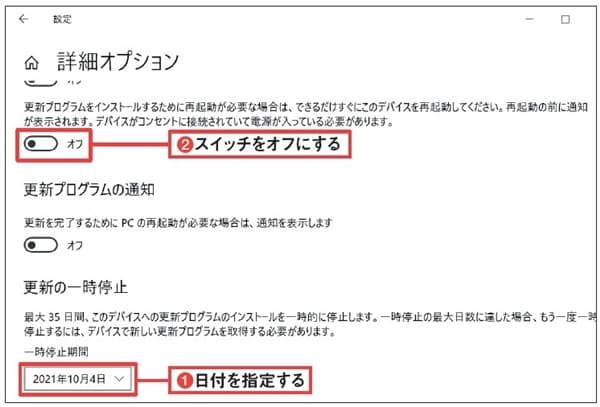

Windowsの更新は、一般的な方法で完全に止めることはできない。しかし、一時的に停止し、最長で連続35日間延期できる(図9~図11)。期限ギリギリの作業を行う状況では、更新による負荷を後回しにするのも一つの手だ。特に、毎月第二火曜日の翌日に当たる第二もしくは第三水曜日は、Windowsの定期的な更新プログラムが公開されるので、必要なら事前に後回しにする設定をしておくとよい。

ちなみに、図9の画面にある「アクティブ時間の変更」は、Windowsの更新後に再起動が必要であっても、自動では再起動しない時間帯を設定するもので、更新プログラムのダウンロードやインストールを抑制するわけではないため、「パソコンの重さの軽減」にはあまり役に立たない。なお、図11の画面には、更新後に再起動が必要な場合、すぐに自動で再起動する設定がある。ここがオンになっていてもアクティブ時間は避けて再起動するが、オフにしておいたほうがよいだろう。

インデックスの更新で処理が重くなるケースも

Windowsの自動メンテナンスは、Windowsの更新に加え、システム診断やストレージのデフラグ、セキュリティースキャンなどの処理をしている。通常は毎日深夜2時前後に実行される設定になっているが、パソコンが使用中、もしくは電源が入っていないなどの理由で実行できなかったり、処理が遅れたりすると、翌日以降の日中に実行される場合がある。

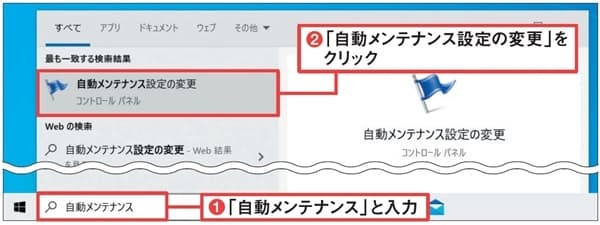

基本的にユーザーが操作していないタイミングで実行されるので迷惑には感じないはずだが、パソコンを起動したまま使わない時間帯を決めて、実行時刻を指定しておくのも手だ(図12、図13)。

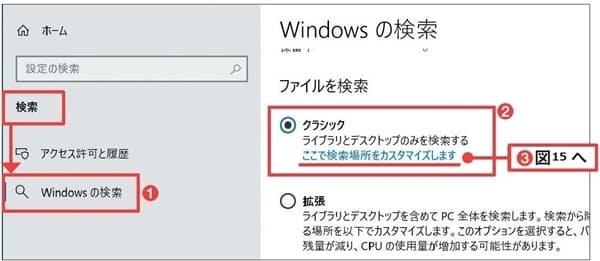

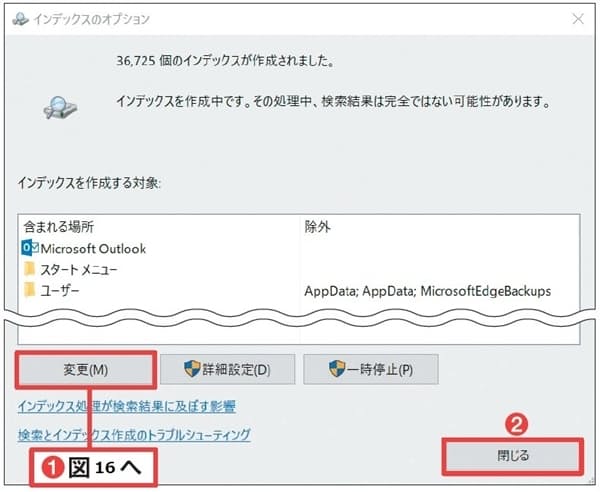

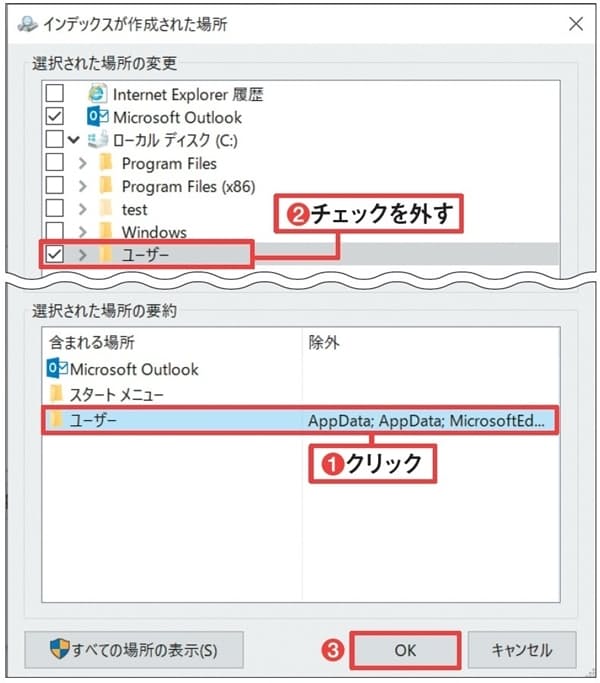

また、Windowsは検索を高速化するため、ファイルを調べて「インデックス」というデータベースを作る。特に、「ワード」や「エクセル」などは、書類の内容まで読み取って検索対象にするため、大量のファイルを外部からコピーした場合などに、インデックスの更新で一時的に処理が重くなる。ファイル名や更新日時だけで検索できればよいと割り切るなら、このインデックスの作成対象となるフォルダーを減らすのも負荷軽減に役立つ(図14~図16)。アプリ内での検索にも利用されるため、「アウトルック」などが登録されている場合は解除しないでおこう。

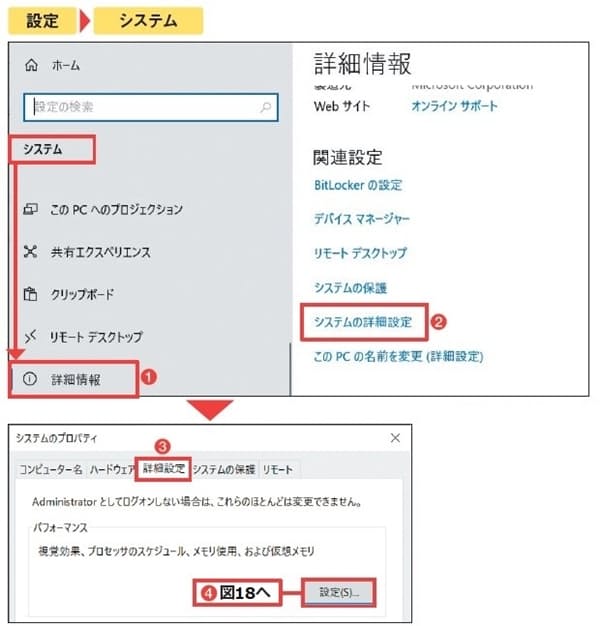

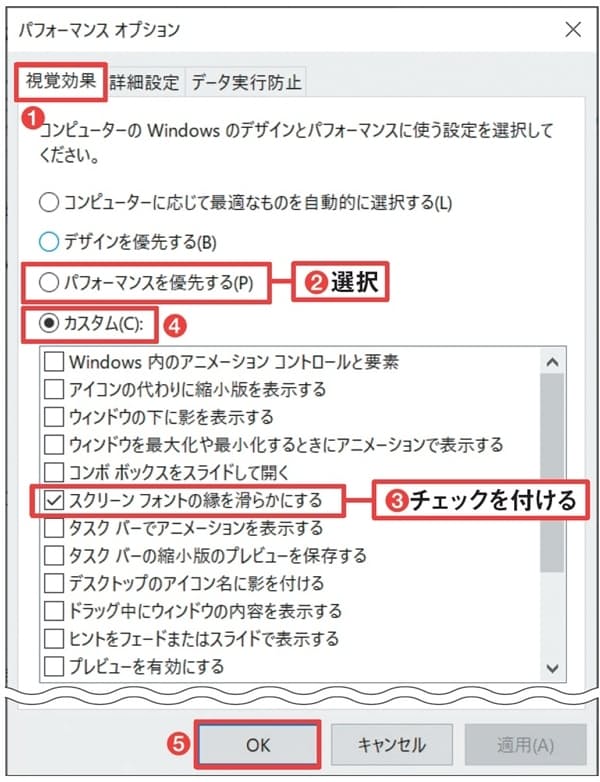

最後に、CPUやGPU(画像処理半導体)の性能が極端に低いパソコンでは、Windows操作時のアニメーションや半透明処理といった「視覚効果」を減らすのも負荷軽減に役立つ場合がある。ただし、文字の見た目に影響する「スクリーンフォントの縁を滑らかにする」処理は有効にしたままのほうがよいだろう(図17、図18)。

(ライター 斎藤幾郎)

[日経PC21 2021年12月号掲載記事を再構成]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。