かゆい、むずむず眠れない…むずむず脚症候群の原因は

この記事では、今知っておきたい健康や医療の知識をQ&A形式で紹介します。ぜひ今日からのセルフケアにお役立てください!

(1)緊張が続いているときに症状が出やすい

(2)明け方になると症状が強くなる

(3)男性よりも女性に起こりやすい

答えは次ページ

答えと解説

正解は、(3)男性よりも女性に起こりやすい です。

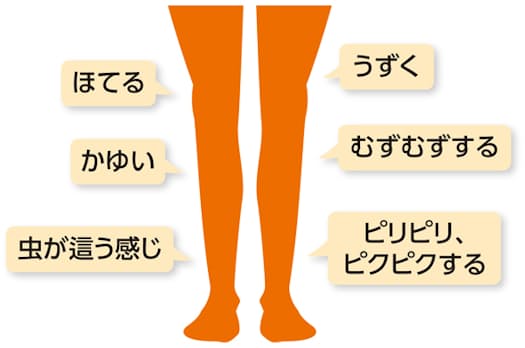

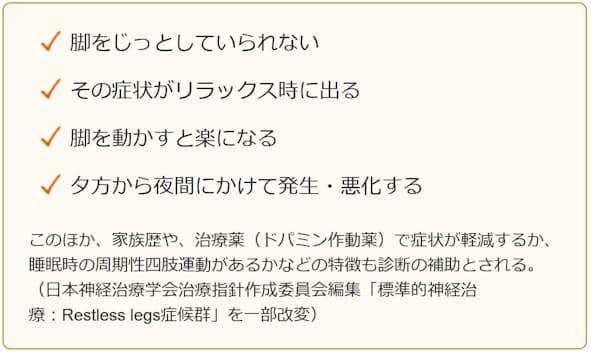

むずむず脚症候群は、脚がむずむずする、うずく、ほてる、かゆいなどの症状(図1)が出て脚をじっとしていられず、脚を動かしたくなる病気です。脚を安静にしていられないことから、欧米では「レストレスレッグス症候群(Restless legs syndrome)」と呼ばれます。症状は夜間やリラックスしているときに出やすく、動かすと楽になるという特徴があります(表1)。このために睡眠が妨げられ、不眠症の原因になります。

図1 むずむず脚症候群でよくある症状

表1 むずむず脚症候群の特徴(診断基準)

むずむず脚症候群はなぜ起こるのでしょうか。この病気に詳しい久米クリニック(名古屋市瑞穂区)院長の久米明人氏は、原因は「脳の鉄欠乏」だと話します。「脳で鉄が欠乏すると、脳で分泌されるドパミンというホルモンの日中の産生量が大きく増えます。一方、夜間にはドパミン産生が少なくなるので、むずむず脚症候群の患者さんは産生量の差が激しくなります。ドパミンには余計な感覚や興奮を脊髄でブロックする役割がありますが、その作用が日中と比べて夜間に急に弱まるために、ささいな感覚でも大きく感じられ、脚の違和感で脚を動かさずにいられない衝動にかられます」(久米氏)。

脳の鉄が不足する背景には、体質が関係しています。「通常、食物から摂取した鉄は消化管で吸収され、血中から脳に取り込まれます。そのプロセスに個人差があり、健康診断では貧血に該当しないのに、脳に鉄が入り込みにくいタイプの人がいるのです。この体質は遺伝しやすく、当院を受診するお子さんの約30%は親やきょうだいもこの病気を持っています」(久米氏)。なお、ドパミンは明け方から増え始めることが明らかになっており、むずむずする症状は朝の5時半ころから消えることが分かっています。

鉄分不足の女性や透析患者に多い

むずむず脚症候群は日本人の1~4%に見られ[注1]、女性の患者が男性の約2倍います。その理由について久米氏はこう話します。「女性は妊娠中に胎児に鉄分を取られるからだと言われています。そのため、出産経験が多い女性ほど発症しやすく、逆に、出産経験のない女性は男性と同じ頻度だとされます。鉄欠乏性貧血と診断されている人も、脳の鉄も少なくなっているので、むずむず脚症候群になりやすいと言えます」。このほか、むずむず脚症候群は人工透析を受ける人にも多いことが知られています。

むずむず脚症候群と似た症状が出現する病気には、脊柱管狭窄(きょうさく)症や変形性脊椎症などの脊椎の病気、下肢静脈瘤、注意欠如多動性障害(ADHD)などがあります。脚を動かさずにいられない症状がある場合は、まずは医療機関で相談しましょう。

[注1]日本神経治療学会治療指針作成委員会編集「標準的神経治療:Restless legs症候群」(p.82)より。

[日経Gooday2021年9月27日付記事を再構成]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。