クジラは想像超える大食いだった 推定の3倍!毎日16t

「ヒゲクジラはいったいどれくらい食べるのだろう?」

すべてはこの素朴な疑問から始まった。

「ごく基本的な問題なので、30年、40年、50年も前に答えが出ていると思っていましたが、実際には誰も測定したことがなかったのです」と、米スタンフォード大学ホプキンズ海洋基地の博士研究員で、ナショナル ジオグラフィックのエクスプローラー(協会が支援する研究者)であるマシュー・サボカ氏は語る。

ヒゲクジラとは、ザトウクジラ、セミクジラ、シロナガスクジラなど、海水からオキアミや動物プランクトンなどの餌をこし取って食べるクジラのグループ。たいていは深さ数百メートルの海中で餌を食べるため、その行動を観察するのは容易ではない。

また、このような巨大な動物(シロナガスクジラは地球最大の動物であり、体長は30メートルにもなる)を飼育・観察するのも、望ましくないばかりか、不可能だ。

そこでサボカ氏らの研究チームは、大西洋、太平洋、南極海のヒゲクジラに最先端の追跡装置を取り付けたほか、ドローンを使ってオキアミの個体密度も測定した。2021年11月3日付で科学誌「ネイチャー」に発表された研究成果は、驚くべきものだった。ヒゲクジラは、これまでの推定よりもはるかに多くの餌を食べていたのだ。例えば、1頭のシロナガスクジラは、毎日平均16トンの餌を食べていた。これは科学者が考えていた量の約3倍にあたる。

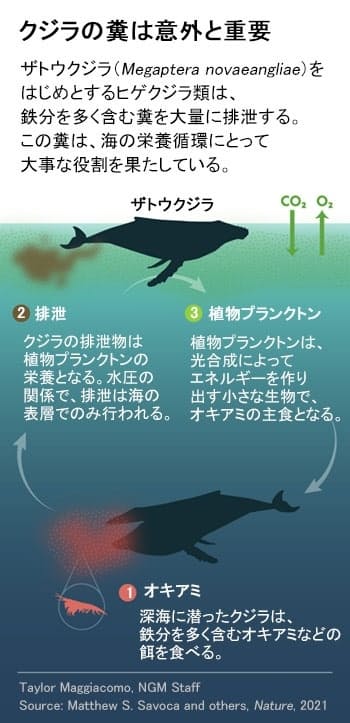

サボカ氏は、この結果には単なる好奇心の対象にとどまらない、もっと深い意味があると考えている。ヒゲクジラの摂餌量と排せつ量は正比例している。そして、クジラの排せつ物は、膨大な種類の海洋生物に貴重なエネルギーと栄養分を提供しているからだ。

英エジンバラ大学の海洋科学者シアン・ヘンリー氏は、「今回の研究は、ヒゲクジラが、生態系の中で、私たちが考えていたよりはるかに重要な役割を果たしていることを示しています」と解説する。既知の14種のヒゲクジラは主に排せつ物を介して海中の炭素、窒素、鉄などの重要な栄養素を移動させているからだ。なお、ヘンリー氏は今回の研究に関与していない。

今回の情報は「海洋、特に南極海の保護と管理を改善する必要があることを示しています」とヘンリー氏は言う。南極沖は人間の活動による影響を特に受けやすい海域である。気候変動や乱獲が栄養分の正常な循環を妨げ、ヒゲクジラの餌となるオキアミに悪影響を及ぼすおそれがあるからだ。数世紀にわたる捕鯨からようやく個体数が回復しつつあるヒゲクジラにとって、オキアミの減少は大きな打撃となる可能性がある。

クジラの個体数が回復し、栄養素を循環させる役割を再び果たせるようになれば、栄養循環がリセットされ、オキアミにもよい影響を与えるはずだと同氏は言う。

「クジラのiPhone」

ヒゲクジラの摂餌量を推定するため、科学者たちはこれまで、近縁種や同程度の大きさの動物を参考にして、体の大きさや活動レベルに応じた代謝ニーズを分析してきた。例えば、生物学者はシャチの摂餌量を測定することで、ザトウクジラやシロナガスクジラの摂餌量を推測していた。

しかしサボカ氏は、「シロナガスクジラやザトウクジラとシャチとでは、行動や生態や生理機能が大きく異なります」と指摘し、こうした初期の研究は「ないよりはマシでしたが、あまり良い推定ではありませんでした」と言う。

サボカ氏のチームは今回の調査で、ザトウクジラ、シロナガスクジラ、ナガスクジラ、ホッキョククジラ、クロミンククジラ、ニタリクジラ、北大西洋に生息するタイセイヨウセミクジラの7種のヒゲクジラに321個のタグを取り付けた。

サボカ氏が特殊な接着剤でクジラの背中に取り付けたタグには、加速度計、磁力計、GPS、光センサー、ジャイロスコープ、カメラなどが搭載されていて、彼はこれを「クジラのiPhone」と呼んでいる。私たちのスマホが1日の歩数を教えてくれるように、「クジラのiPhone」は、クジラが1日に何回、どのくらいの深さまで潜ったかを測定することができる。ヒゲクジラはしばしば、口を開けたまま水中を水平または垂直に突進して餌を食べる「突進採餌」を行うからだ。

研究チームはドローンを使ってクジラの口の大きさを測定し、クジラが突進採餌を行うときに取り込むことができる水の量を計算した。また、クジラの生息地にいるオキアミの個体密度をソナーを使って測定し、1回の突進採餌で何匹のオキアミをのみ込めるかを調べた。

これらの測定結果を考え合わせると、タグを取り付けられたクジラは毎日体重の5~30%に相当する量のオキアミを食べていることがわかった。従来の推定では、ヒゲクジラが1日に摂取するオキアミの量は体重の5%未満とされていた。

消えたオキアミの謎

今回の発見は、もう1つの謎の解明にもつながるとサボカ氏は言う。それは、「南極沖にはなぜオキアミが少ないのか?」という問題だ。この小さな甲殻類はクジラやアザラシの重要な食料源だが、主な捕食者であるヒゲクジラは、20世紀の産業捕鯨の時代にはほとんど姿を消していた。

近年、魚の餌にしたり栄養価の高い油を抽出したりするためのオキアミ漁がさかんになってきているが、サボカ氏によれば、南極海がオキアミであふれかえっていない理由を説明するほどの産業規模ではないという。

1980年代後半、海洋生物化学者のジョン・マーティン氏は、南極海の鉄分不足がオキアミの主な餌である植物プランクトンの数を制限しているのではないかという仮説を立てた。植物も動物も微量の鉄分しか必要としないが、鉄分がなければ生きていけないからだ。

その後の実験で、クジラの糞(ふん)は海の中で最も鉄分を多く含む物質の1つであることがわかった。この鉄分は、サハラ砂漠など陸上から流入する砂とともに、南極海の鉄循環を支えている。

クジラは深い海で鉄分を含むオキアミを食べ、海面に浮上して鉄分を含む糞をする。海に浮いたその糞を植物プランクトンが摂取し、それをオキアミが食べる。こうして、クジラの糞が増えれば植物プランクトンが増え、植物プランクトンを餌にするオキアミも増え、オキアミを餌にするクジラも増えるという正のフィードバックループが生じる。

南極海のヒゲクジラ、特にナガスクジラの亜種やミンククジラの個体数がまだ回復の途上であることを考えると、オキアミの個体数がまだ回復していないのも納得できるとサボカ氏は言う。しかし、明るい兆しもある。南大西洋西部のザトウクジラの個体数は、20世紀半ばにはわずか450頭であったが、現在は2万5000頭まで増加しているのだ。

一方で異論も

英ロンドン大学インペリアルカレッジの海洋生物化学者エマ・ケイバン氏は、この研究を高く評価する一方で、「オキアミが減ったのはクジラの個体数が減ったからだ」と考えるのは「単純すぎる」と批判する。オキアミの減少には気候変動と漁業も一役買っている。

例えば、極地では気候変動が急激に進んだ結果、海水温が上昇したり、酸性度が高くなったりして、植物プランクトンが減少する可能性がある。

そうだとしても、今回の研究は、健全な海にはクジラとその排せつ物が必要であることを強く印象づけるものだとケイバン氏は言う。

(文 CARRIE ARNOLD、訳 三枝小夜子、日経ナショナル ジオグラフィック社)

[ナショナル ジオグラフィック ニュース 2021年11月5日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。