外飲みが増える今 改めて知るアルコールと肝臓のこと

「酒は百薬の長」などと言われていたのも今は昔。最近は、「飲酒によってさまざまな病気のリスクが上がる」ことが分かってきました。飲食店でお酒を飲む機会が増えてきた今こそ、飲酒が体に影響を与える科学的なメカニズムを理解し、健康的にお酒を楽しみたいもの。酒ジャーナリストの葉石かおりさんが、肝臓専門医の浅部伸一さんに話を聞きました。

◇ ◇ ◇

このところ、「酒」に対する風当たりが強い。

コロナ禍に、酒場が新型コロナウイルスの感染リスクの高い場所として名指しされ、さらに厳しくなったように思う。

思い返せば、酒への逆風は、世界的権威のある医学雑誌『Lancet(ランセット)』において、「少量の飲酒でも疾患のリスクは上がる」という趣旨の論文[注1]が2018年に掲載されてから吹き始めた(参考記事「酒は百薬の長のはずでは? 少量でもNGの最新事情」)。これまで信じられてきた「酒は百薬の長」という概念が崩れ、"適量"を飲酒する人は死亡リスクが低いことを示す「Jカーブ」のグラフも疑問が持たれるようになった[注2]。

しかし、である。

病気になるリスクを限りなくゼロにするために、まったく酒を飲まないのであれば、これほど味気ない人生はない。これが酒好きの本音ではないだろうか。

リスクがあるなら、それをきちんと理解した上で、自分が納得のいく範囲で酒を楽しみたい。そのためには、一度基本に立ち返り、アルコールがカラダに影響を与える科学的なメカニズムを専門家に教えてもらいたい。

そこで、自治医科大学附属さいたま医療センター消化器内科元准教授で肝臓専門医の浅部伸一さんに話を伺った。

[注1]Lancet. 2018;392:1015-35.

[注2]Jカーブについては、日経Goodyayの記事「『酒は百薬の長』はあくまで"条件付き"だった(https://gooday.nikkei.co.jp/atcl/report/14/091100015/032100031/)を参照

酒に強いかどうかは「アセトアルデヒド分解能力」で決まる

先生、酒を飲むとカラダの中でどのようなことが起きるのか、アルコールが分解されるまでのプロセスを教えてください。

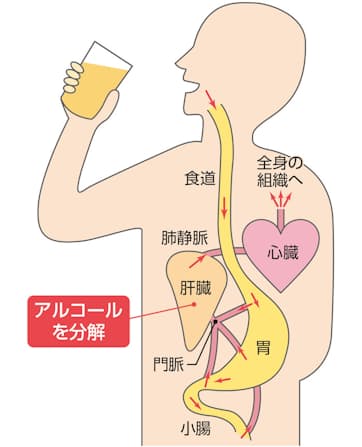

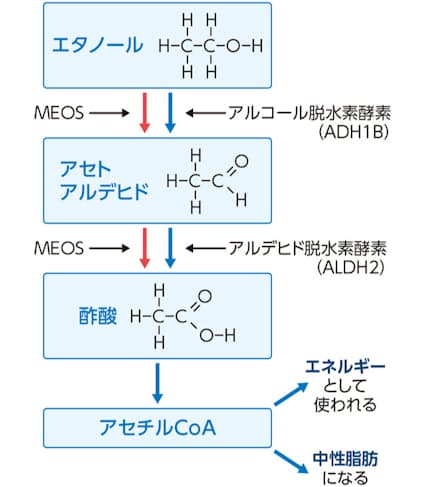

「アルコールは胃や小腸で吸収され、主に肝臓で分解されます。アルコール(エタノール)は、まず分解されて『アセトアルデヒド』になり、次に無害な『酢酸』になります。アセトアルデヒドの分解が遅い体質の人は、少量の飲酒でも顔が赤くなったり吐き気がしたりするフラッシング反応が起きます」(浅部さん)

アルコールの吸収と分解

アルコールの代謝経路には大きく2つあり、1つは「アルコール脱水素酵素(ADH1B)」と「アルデヒド脱水素酵素(ALDH2)」によるもの、そしてもう1つは薬などの代謝で使われる「MEOS(ミクロゾーム・エタノール酸化酵素系)」という酵素群によるものだ(後ほど解説)。アセトアルデヒドの分解が遅い体質の人は、遺伝的にアルデヒド脱水素酵素の働きが悪くなっていることが多い。

「アルコールが代謝されてできた酢酸は、アセチルCoA(補酵素A)に変換されます。アセチルCoAは重要な物質で、これからATP(アデノシン三リン酸)が生成され、体の中でエネルギー源として利用されます。ATPから産出されるエネルギーを使って私たちの体は生命を維持しているのです」(浅部さん)

アルコールの代謝経路

アルコールが代謝されてできた物質がすべてエネルギー源として使われるのであれば問題ないのだが、実際にはそうではない。

「大量にお酒を飲むと、余ったアセチルCoAは脂肪酸を経て中性脂肪に変えられ、肝臓をはじめ、皮下や内臓に蓄えられます。お酒好きの多くが悩む中性脂肪過多は、これが主な原因です。お酒を飲む際、油っこいものをおつまみにすると、より体内の脂肪酸が増え、中性脂肪の増加につながるので注意が必要です」(浅部さん)

酒を飲むと強くなるのはもう1つの代謝経路のおかげ

アルコールが分解されてできたアセチルCoAが、にっくき中性脂肪の原因になるとは……。コロナ禍になってから受けた健診でちょっと上がった中性脂肪の数値がうらめしい。浅部さんは「内臓にたまった中性脂肪は、脳梗塞や動脈硬化、肝臓がんなどのリスクを高めるので甘く見てはいけません」と注意を促す。ああ、耳が痛い。

先ほど挙げたアルコールの代謝経路の1つ、MEOSについて浅部さんに詳しく聞いてみた。

「本来、MEOSによる代謝経路は、薬などをはじめとする"異物"を分解するものです。MEOSは肝臓に多くある酵素群で、薬だけではなくエタノールにも作用し、アルコールの常飲によって働きが強まります。多種あるMEOSの中でも、特にCYP2E1がエタノールを分解する酵素として知られています。実は昨今の研究で、CYP2E1によって代謝された際にできる活性酸素が、アルコール性の肝障害を引き起こすのではないかと考えられるようになりました」(浅部さん)

活性酸素は、過剰になると老化やがん、生活習慣病にもつながると考えられている。アルコールが原因のさまざまな疾患は、この過剰な活性酸素による細胞障害が引き起こすのではないか、という説もあるようだ。

「お酒が弱かった人が飲み続けるうちに強くなるのは、薬などを代謝するMEOSの酵素が誘導されて、アルコールの代謝に使われるようになるからです。日ごろからよくお酒を飲む人は、CYP2E1だけでなく、より多くの物質の代謝に関わるCYP3A4を含めたMEOSの酵素が多く誘導されているため、薬の作用にも影響すると言われています。薬が効きにくくなったり、反対に効きすぎたりすることがあるのです」(浅部さん)

酒飲みであれば、「大酒飲みには薬が効かない」という話を一度は耳にしたことがあるだろう。薬の説明書に「服用の際、アルコールは控えてください」と書いてあるのは伊達ではない。多くの薬は肝臓で代謝されるので、酒と薬を一緒に飲むと競合が発生し、酵素の取り合いになってしまうこともあるのだ。

「似たような話はグレープフルーツにもありますね。グレープフルーツに含まれる成分がMEOS(特にCYP3A4)の酵素の働きを一部阻害し、降圧薬などの作用を強めてしまうというものです」(浅部さん)

健康なうちは薬にお世話になることはないかもしれないが、何かの疾患を抱えた場合、定期的に薬を飲む生活になる。その際、酒と薬を一緒に飲むのはもってのほかだが、薬の効果を弱め(あるいは強め)ないよう、アルコールの大量摂取にも注意したほうが賢明だ。

血中アルコール濃度をゆっくり上げれば悪酔いしない

ここまで、アルコールの2つの代謝経路、そして代謝によって生成された物質がカラダに与える影響について聞いてきた。続いて、酒を飲んだときに起きる「酔い」という現象について教えてもらおう。

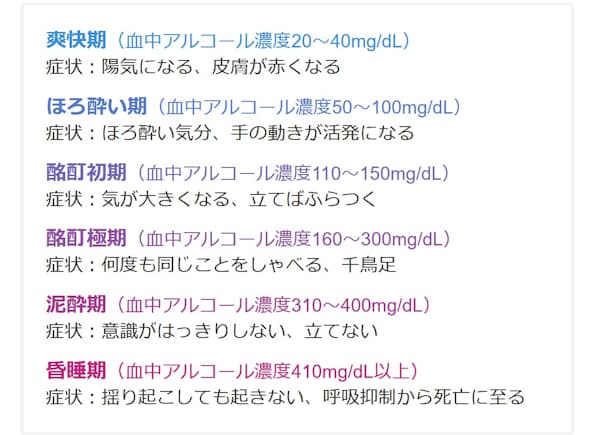

アルコールは主に肝臓で分解されるが、それには時間がかかる。アルコールは、分解され尽くすまで、血液によって体中を移動している。つまり、「血中アルコール濃度」を見れば、カラダの中にどれぐらいアルコールが残っているかが分かる。

「血中アルコール濃度は、体内に入ったアルコールと、肝臓が分解する量とのバランスで決まります。肝臓の分解能力が低い人は血中アルコール濃度が上がりやすい傾向にあります」(浅部さん)

厚生労働省は、血中アルコールと酔いの症状を以下のようにまとめている。

「お酒が弱い人は、少量のアルコール摂取でも血中アルコール濃度が高くなります。また、お酒を飲み慣れていない人は、自分がどれぐらい飲めば危険かということが分からないので、より気をつけて飲んでほしいですね。ピッチを落として、ゆっくり飲むことを心がけましょう」(浅部さん)

緊急事態宣言も明け、今後は飲み会も増えてくる。忘年会や新年会、歓送迎会なども開かれるかもしれない。注意したいのは、コロナ禍で飲酒の機会が減っていて、「酒に弱くなっている人」だ。つまり、以前は飲酒によって増えていたMEOSの酵素が誘導されておらず、アルコールの代謝能力が落ちているので、かつてのようには飲めない可能性がある。

浅部さんによると、「血中アルコール濃度を急激に上げない飲み方」を実践するといいそうだ。

「血中アルコール濃度を急激に上げないためには、空腹で飲まないことが大切です。空腹で飲むと、アルコールが吸収されやすい小腸にお酒がすぐに到達し、すみやかにアルコールが吸収されて、血中アルコール濃度があっという間に上がります。胃の中に食べ物があると、アルコールも胃の中にとどまり、吸収をゆっくりにすることができるのです」(浅部さん)

それでは、飲む前にどのようなものを食べておくといいのだろうか。

「油分を含む食べ物を先にとっておくと、消化管ホルモンの一種であるコレシストキニンなどが働き、胃の出口となる幽門が閉まります。これによって、胃におけるアルコールの滞留時間が長くなり、悪酔いを防ぐことができます。ただ、揚げ物ですと衣についた油が多く、中性脂肪の増加につながる恐れがありますから、チーズやドレッシングに油を使ったサラダなどにとどめておくのがお勧めです」(浅部さん)

ほかにお勧めのつまみを浅部さんに聞くと、「冷ややっこや枝豆、かつおやまぐろの刺し身などを選ぶといいでしょう。いずれも肝臓でのアルコール代謝を促進する働きがある、たんぱく質やビタミンB類などが豊富です」とのことだ。

また、酒と一緒に水を飲むことでも、血中アルコール濃度の急激な上昇を抑えることができる。特に、アルコール度数の高い酒を飲むときは、チェイサーとして水を忘れずに飲むようにしたい。

「適量飲酒」は1日当たり20gで変わらないが…

アルコールの分解能力には個人差があるので、自分なりの「血中アルコール濃度を上げない飲み方」を把握することが大切だ。その上で、いったいどれぐらいの量の酒を飲むのが適切なのか、浅部さんに聞いてみた。

「先ほどの『Lancet』の論文などで、少量飲酒でも疾患のリスクが上がることが明らかになってきましたが、日本人の『適量飲酒』は、厚生労働省の定めた純アルコールに換算して1日20g(日本酒なら1合、ビールなら中瓶1本、ワインなら2~3杯)程度であり、これは以前から変わっていません。また、女性はアルコールの影響をより受けやすいので、その半分から3分の2程度が適量だとされています」(浅部さん)

1日20gよりもっと飲みたいのであれば、休肝日を設けるなどして、1週間単位で調整するといい、と浅部さんは話す。

とはいえ、「この量までなら誰でも飲んでいい」という基準は、一律には決められないはずだ。人によって体質が違うように、アルコールによってどのような病気のリスクが上がるのかについても、人によって違ってくるからだ。

そこで次回は、自分にとってのアルコールのリスクをどう考えればいいのかについて、引き続き浅部さんに話を伺おう。飲むと顔が赤くなる人、健診で血圧や血糖などの数値が悪い人、糖尿病などの持病を持つ人など、具体的なケースごとに聞いていこう。

(文 葉石かおり=エッセイスト・酒ジャーナリスト、図版制作 増田真一)

[日経Gooday2021年12月6日付記事を再構成]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界