法医学×考古学で解き明かす5000年前の死者の謎

約5000年前、現在の南米チリのアタカマ砂漠沿岸に、太平洋の冷たい水で溺れた1人の漁師が打ち上がった。漁師の身に何が起こったのか。地質学者や人類学者らが、法医学を応用して解き明かそうとしている。

現在、溺死診断の際に用いられる「珪藻(けいそう)検査」は、溺死者の体に何が起きるかを根拠としている。溺れたときに吸い込んだ水は、肺を破り、骨や骨髄を通る毛細血管まで、瀕死(ひんし)状態の体内を駆け巡る。

珪藻はシリカの殻に覆われた微細な藻類で、海や川や湖などのあらゆる水中に生息する植物プランクトンの仲間だ。法医学者は溺死診断にあたって、死体の骨髄を調べ、珪藻を探す。2022年2月8日付「Journal of Archaeological Science」に発表された論文の著者たちは、珪藻検査が数千年前の人骨にも有効であることを確認した。これは画期的な成果といえる。先史時代の津波を調査し、その犠牲者を特定する手法として応用できるかもしれないためだ。

論文著者の1人である英サウサンプトン大学の地質学者ジェームズ・ゴフ氏は「大きな津波が起きると、多くの人が犠牲になります。では、先史時代の犠牲者たちはどこにいるのでしょう?」と問い掛ける。

溺死の証拠が見つかった

ゴフ氏は、古代の津波の研究者でもあり、アタカマ砂漠北部の海岸にある遺跡カポカ1で、珪藻検査を試すのに適した5500年前の墓があることに気づいた。

それは、やはり論文著者の1人で、チリのコンセプシオン大学の人類学者ペドロ・アンドラーデ氏が16年に調査した墓だ。アンドラーデ氏は墓に埋葬されていた遺骨をおそらく漁師だと判断した。頻繁に舟をこいでいたことを示唆する骨の摩耗、魚介類ばかり食べていたことを示す同位体分析の結果が理由だ。

この男性の骨格はほぼ完全な状態だったが、頸椎(けいつい)がなく、大きな貝殻に置き換えられていた。また、両腕で異なる方向を指し、片脚を突き出しているような姿勢を取っていた。

「考古学的な遺物を対象とした珪藻検査の概念実証に最適な遺骨だった」と、ゴフ氏は説明する。「骨の構造から漁師であることはわかっていましたし、埋葬の方法が変わっていたため、海で溺れたかどうかを確認してみようと思いました」

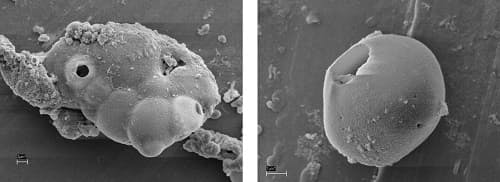

ゴフ氏ら研究チームは、死後に汚染される可能性が最も低い最も大きな骨を選び出し、その内部にある骨髄の電子顕微鏡画像を数千枚作成した。

現在の珪藻検査では、骨から骨髄を取り出し、化学薬品を使って珪藻を識別する。一方、ゴフ氏の顕微鏡を使用する方法では、骨髄はそのままの状態で、化学薬品の使用量も少なくてすむ。これによって、珪藻だけでなく、海洋に存在するさまざまな粒子も保たれる。ただ不思議なことに、コパカ1の遺骨から珪藻の化石は発見できなかった。その代わりに、通常の珪藻検査では検出されなかったと思われるほかの海藻、寄生虫の卵、堆積物などの海洋粒子が見つかった。珪藻が見当たらなかった正確な理由は不明だが、古代の溺死者をさらに調べれば見つかるのではないかとゴフ氏は考えている。

研究チームはこの漁師が溺死したことは立証できたものの、近くで発見された2人の遺骨からは溺死の証拠を見つけられなかった。そのため、古代の津波ではなく、舟の事故で命を落とした可能性が高いと研究チームは考えている。

先史時代の人々が溺死したかどうかを判断できるようになったことで、津波の考古学研究は大きく前進するだろう。「沿岸部では先史時代の大きな共同墓地が確認されています。これらの人々がすべて溺死したとわかれば、おそらく津波で命を落としたと言えるでしょう」とゴフ氏は話す。「そのうえで、ほかの考古学的証拠に目を向ければ、先史時代の人々が世界の沿岸部でどのように生き、どのように死んだかをより理解できます」

ミノア噴火で起きた津波の犠牲者を調査

ナショナル ジオグラフィックのエクスプローラー(協会が支援する研究者)で、イスラエルのハイファ大学海洋地球科学教授であるビバリー・グッドマン・チェルノフ氏は、「津波は古代の沿岸地域に大きな影響を与えていたはずだが、それを確認するのは難しい」と述べている。グッドマン・チェルノフ氏のチームはすでに、約3600年前に起きたミノア噴火の後、津波で溺死した犬と人の骨に顕微鏡による珪藻検査を使う計画を立てている。

グッドマン・チェルノフ氏によれば、津波の犠牲者は溺死したとは限らず、例えば、津波中の打撲が死因と思われるケースもある。それでも、顕微鏡による珪藻検査はパズルを埋めるうえでの重要なピースになるだろう。「共同墓地の場合、津波があったと主張するには、いくつもの証拠を集める必要があります」とグッドマン・チェルノフ氏は話す。「津波が発生したと解釈するうえで、この珪藻検査は間違いなく貢献してくれるでしょう」

(文 TOM METCALFE、訳 米井香織、日経ナショナル ジオグラフィック社)

[ナショナル ジオグラフィック ニュース 2022年3月1日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。