数十億人移住も 温暖化で人々は気候オアシスを目指す

2021年11月、英スコットランドのグラスゴーで、第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP26)が開催される。世界各国の外交官や協議担当者らが準備に追われるなか、各国政府や業界は、世界経済の脱炭素化に向けた取り組みを本格化させている。だが、対策が直ちに実行されても、地球の気候があっという間に100年前の状態に戻ることはないだろう。

次のノーマル(常態)がどのようなものであれ、それが人類に都合よく変化することはない。私たち人間が適応していくしかないのだ。

太古の昔から、動物は「移動」という共通の適応手段を駆使してきた。私たち人類も「闘争・逃走の本能」に基づいて、あるいは紛争や干ばつに直面すれば現実的な対応として、移動を試みる。

現在、私たちも祖先と同じように移動性の動物になりつつある。これは、緩やかではあるが顕著な変化だ。今後数十年のうちに数十億の人々が、沿岸部から内陸部へ、低地から高地へ、地価や物価が高すぎる土地から手ごろな土地へ、破綻した社会から安定した社会へと移住する可能性がある。

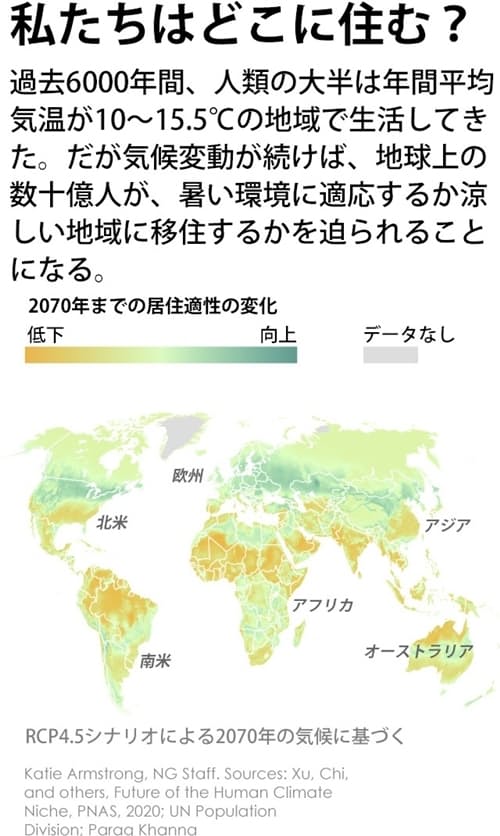

だが、いったいどこへ移住するのだろうか。北半球の場合、ひとことでいえば「南から北へ」だ。

温室効果ガス排出量の増加や、それによる海洋酸性化や潮流の変化が原因で、気温、雨量、その他の気象条件が予測不可能になりつつある。地域ごとの正確な気候観測によって住みやすさを区分してみると、人類に最適な気候ニッチ(農作や居住に最適な環境ゾーン)が高緯度に移動していることがほぼ明らかだ。

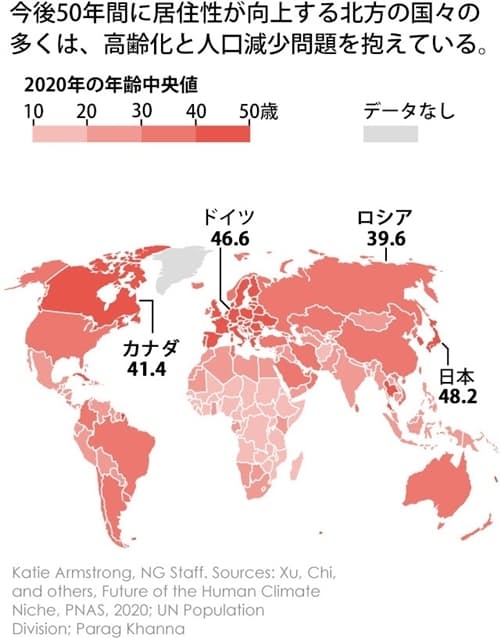

移住が進む要因は気候だけではない。この気候変動のさなかでも居住に最適な地域の多くでは、高齢化、出生率の低下、人口流出が原因で、人口が減少している。米国、カナダ、英国、アイルランド、スカンディナビア諸国、ロシア、日本など、豊富な水に恵まれ、農業に適した北の「気候オアシス」では、高齢者の介護やインフラ向上のため、若い労働者や納税者が切実に必要とされている。

現在のところ、こうした国々のなかで大量の移民を受け入れる政策を継続的に掲げているのはカナダだけだ。カナダは毎年1%の人口増加を目標として、ブラジル人の学生、シリア難民、インド人の医師やソフトウエアプログラマーなど、年間40万人の永住者を受け入れている。カナダの10倍の人口を擁する米国では、毎年約60万人を受け入れている。

一方、同じく北に位置する広大な国ロシアでは、他の大国よりも人口減少が急速だが、移民の増加には慎重だ。しかし、ここでも水面下では状況が変化している。筆者が訪れたシベリアの市町村では、新しい世代の市長や州当局者が、「気候変動は脅威ではなく、むしろ衰退した地元経済を活性化し、外国から才能ある若者を呼びこむチャンスと考えている」と語ってくれた。

実際、筆者がカザフスタンで出会ったインド人の調理師、歯科医、建設作業員らは今、極東ロシアで農家や製鉄所の責任者としての就業の機会を手に入れつつある。

全般的にヨーロッパ諸国は、15年に始まり現在も続く難民危機において、殺到する難民の受け入れを続けることには消極的だ。

だがドイツは、自国生まれの人口が減少するなかで労働力と工業生産を強化するため、移民や難民を活用してきた。毎年、イラク、シリア、アフガニスタンから来る数万人の難民だけでなく、数千人のインド人がIT技術者としてドイツにやってくる。彼らは、急増する「アジア系ヨーロッパ人」を象徴する存在だ。いつの日か、米国に居住する2000万人のアジア系米国人を人口で上回るかもしれない。

気候オアシスの誘因力

気候オアシスへの移住者は、元の住民が放棄した地域に住むこともある。

一例として、トルコ東部の高原地帯が挙げられる。かつてメソポタミア文明を育んだチグリス川とユーフラテス川の源流がある辺りだ。冷涼で緑豊かな地域だが、この20年間で若者たちが活気ある西方のアンカラやイスタンブールに出て行ったため、衰退してしまった。

一方、川の下流のシリアやイラク、イランでは、焼けつくような暑さと慢性的な干ばつによって、人々の生活は困窮している。絶望し不満を募らせ、都市部に流入した農民らの抗議運動は、シリア内戦の引き金となった。

ゆくゆくは、これらの国々の人々が北方に移動して、トルコの人々が放棄した気候オアシスに住み着き、さらには水が豊富なカフカス山脈地方にまで北上する可能性もある。

気候変動は、国境をまたぐ移動だけでなく、国内の南北の移住も確実に加速させるだろう。

例えばインドでは、この10年間に1000万人以上が、清浄な空気と好条件の仕事を求め、ウッタル・プラデーシュ州をはじめ人口が過密した北部の州から南部に移り住んだ。だが19年6月、人口が急増した南部タミルナドゥ州のチェンナイ市は深刻な水不足に陥り、給水タンクを列車で次々と運び込まなければならなくなった。

「半島状のインド南部の州よりも、インダス川、ガンジス川、ブラフマプトラ川などヒマラヤを源流とする川(がある北部)のほうが、水はずっと豊富なのです」と、インド屈指のシンクタンク、オブザーバー・リサーチ財団(ORF)の開発調査責任者ニアンジャン・ゴーシュ氏は説明する。「治水や水質汚染対策も、北部の州に集中しています」

ヒマラヤの氷河は融解し続けており、特にインダス川からの長期的な水の供給は危ぶまれているとはいえ、これらの状況はすべて、南部に移住した人々が、水の供給が安定している北部に戻ってくる可能性を示唆している。

新型コロナウイルスの流行は、こうした回帰現象に拍車をかけた。大都市で失業した未熟練労働者が故郷の村に戻り、農業で生計を立てようとする動きが生まれているのだ。ビハール州では20年、トラクターの売り上げが過去最高となった。かつてインドで最も貧しかったビハール州だが、現在は豊かな穀倉地帯に急成長しつつある。

政策も移住の一因となっている。19年、モディ政権が(イスラム教徒が多く住む)北部のジャンムー・カシミール州の自治権を剥奪すると、ジェントリフィケーション(再開発による地域の富裕化)計画が加速した。ホテルや不動産業界は、清浄な空気や水を求める中流階級のヒンドゥー教徒を誘致しようと次々に土地を取得している。

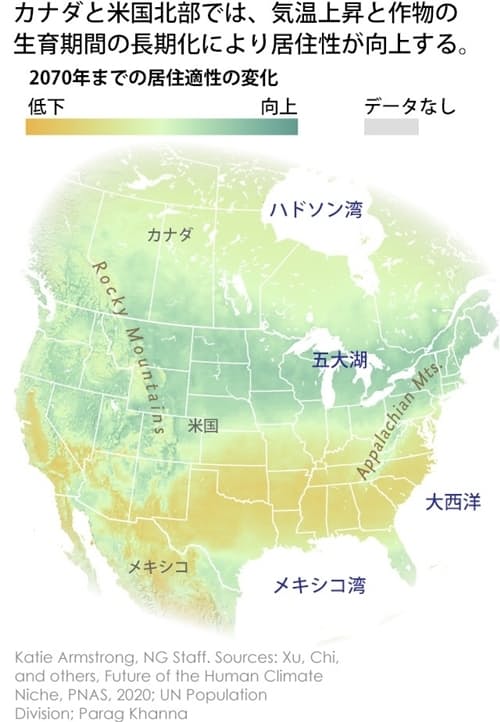

米国の気候オアシスとして新たに注目されているのも、ミネソタ州やミシガン州など北部の州だ。これらの州は、豊富な水資源に恵まれ、今後は冬の寒さが和らぐと予測されている。

ミシガン州では、温暖なフロリダ州やアリゾナ州に移住する人口が流入人口を上回る状況が続いているが、その一方で、フロリダ州ではなくミシガン州に退職後の住まいを購入する人が増え始めている。

また、ミネソタ州のダルースは 「気候難民の安息地」として名前を知られるようになっている。若い世代には、比較的物価が安いバーモント州が人気だ。同州は、州内に移住したリモートワーカーに補助金を支給しているほか、農業共同体が、ポスト資本主義を志向する人たちのある種の避難場所になっている。

大規模な再定住計画の策定を

数十年間に及ぶ気候変動交渉にもかかわらず、温室効果ガスの排出削減に失敗し続けていることは、効果的な国際協調による統治の欠如を表している。国家の主権にとって特にデリケートな領域である移民政策についても同様だ。各国政府は、国内に受け入れるべき人々やその人数について国際機関から指示されることを望まない。

だが、大規模再定住計画の策定は、いずれ強いられる最悪の選択肢ではない。私たちが今すぐにできる、道徳的で実際的な責務だ。各国政府が、社会的・経済的必要性に応じて新たな移住者を受け入れる過疎地域を指定し、持続可能なインフラに投資すれば、すべての人に住まいを提供することができる。例えば、移動可能な建物や住居を3Dプリンターでつくるというアイデアも考えられる。

新型コロナ対策としての移動制限は、人類史上で最も世界が協調した措置だった。しかし、居住に適した地域の変化という避けられない現実に対応するため、国境を見直し開放すべき時期に、国境封鎖が強化されてしまったのは皮肉なことだ。現在、外国への移住を希望し、その能力がある人は約40億人いると筆者は試算している。これは、世界の若年層の人口にほぼ匹敵する。

環境に配慮した住宅や灌漑(かんがい)システムの建設などによって、生産的な貢献ができる場所に若者たちが移動しやすくなれば、今後の激動の数十年における困難も和らぐだろう。

人類は、適切な緯度・高度・態度を追求する生き物になりつつある。クジラや鳥、カリブー(トナカイ)のように、私たちは最適な環境を求めて絶え間なく住む場所を変えることになじんでいくしか道はない。これは、それほど異様なことではないだろう。なんといっても、人類は歴史の大半で放浪の民だったのだ。それならば、私たちは住み慣れた土地を離れて移動することで、人間であることの意味を再発見するのではないだろうか。

(文 PARAG KHANNA、訳 稲永浩子、日経ナショナル ジオグラフィック社)

[ナショナル ジオグラフィック ニュース 2021年10月4日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。