定説くつがえす、下部マントルで地震 小笠原諸島沖

2015年5月、小笠原諸島西方沖の地下600~700キロという深さで、奇妙な連続地震が発生した。ほとんどの地震は、地表から数十キロよりも浅い部分で起こるものだが、この地震はそれよりはるかに深かった。こうした地下深くの場所では、激しい高温と高圧のため岩石は割れることがなく、地震は起こりにくいと考えられていた。

最初に起こった地震はマグニチュード7.9(気象庁マグニチュードは8.1)、震源の深さは680キロを記録した。これ自体、世界でもまれにみる超深発地震だが、続いて起こった余震の一つが、観測史上世界最深だった可能性があることが明らかになった。この発見は、2021年6月26日付で学術誌「Geophysical Research Letters」に掲載された。

その深さは推定751キロで、下部マントルで発生したものと思われる。下部マントルで地震が発生することは、あるとしてもかなり珍しいと考えられている。過去に、下部マントルで地震が発生したのではと思われる兆候はあったが、ピンポイントで発生場所を特定するのは難しかった。

一部の科学者は、これが本物の余震なのか、本当に下部マントルで発生したのかを確定するにはさらに研究が必要だとしている。上部マントルと下部マントルの境界は平均して深さ660キロ付近にあるが、地球全体を見れば場所によってその深さは異なる。日本の地下では、深さ700キロ付近から下部マントルが始まっていると考えられている。2015年の地震では、このあたりでいくつかの余震が検知されているが、一つだけそれよりもずっと深い部分で発生した余震があった。

深い場所で起こる地震は、浅い場所で起こる地震ほど大きな被害をもたらすことはないが、これらを研究することで地球の地下深くで何が起こっているのかを知るのに役立つ。地震は、地球内部で起こっていることを解明する数少ない手がかりであり、下部マントルでの地震など予期しなかったことが起こるたびに、地下の世界に関する新たな知見を得ることができる。

世界最深の地震

そもそも、マグニチュード7.9の本震も、普通の地震とは違っていた。震源が深く、規模も大きく、47都道府県すべてで揺れが確認されたという。これは、気象庁による130年以上の観測史上初めてのことだ。

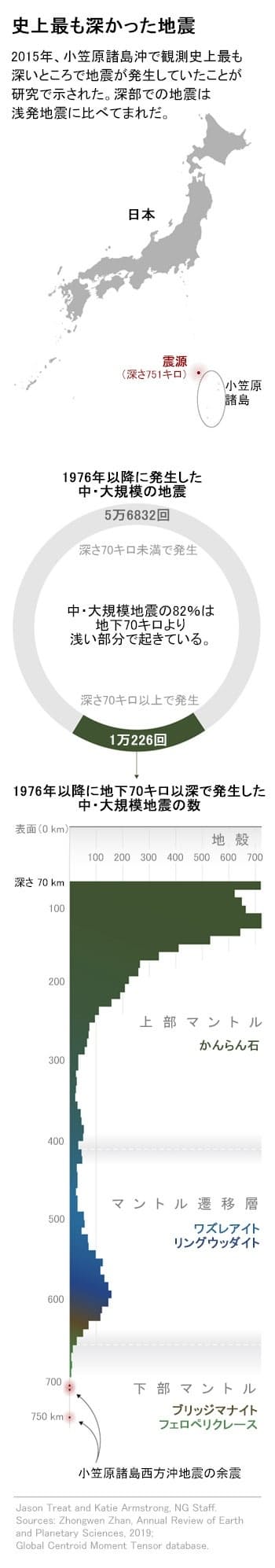

ほとんどの地震は、地下の浅い部分で起こる。1976年から2020年までに記録された5万6832回のなか・大規模地震のうち、70キロ以深で発生した地震は18%にすぎず、そのなかでも300キロ以深で発生したのは、4%だった。一般的に、この300キロよりも深い地震を「深発地震」としている。

1922年に、英国の天文学者であり地震学者のハーバート・ホール・ターナーが初めて深発地震を発見してから100年近くたった今も、深部での地震がなぜ起きるのかは、はっきりわかっていない。

地表近くでは、地殻プレートが互いにぶつかり合ってひずみが蓄積され、それが耐えられなくなると亀裂が生じたり岩盤がずれて地震が発生する。しかし地下深くでは、高い圧力がかかっているため揺れが生じにくい。

これにさらに高温が加わると、地下深くの岩石は硬いかたまりではなく柔らかい粘土のようにふるまうようになると、米カリフォルニア大学デービス校の地球力学者マガリ・ビレン氏は言う。同氏は今回の研究には参加していないが、ビデオインタビューで、おもちゃのスライムを使って説明してくれた。スライムを両手に持ってゆっくり引っ張ると、伸びて細長いロープのような形になるが、急に勢いよく引っ張るとちぎれてしまう。

これと同じような状況で地震を引き起こしたものは何なのか。今回の論文を執筆した米アリゾナ大学の地震学者エリック・カイザー氏とその研究チームは、それを知るために小笠原諸島沖の地震を詳しく調べることにした。この地震は世界中の地震計で計測され、日本のHi-net(高感度地震観測網)でも検知された。

研究チームは、Hi-netの大量のデータのなかから、本震の後で起こった余震をより分けた。今回のような大規模な地震は、エネルギーが地下のあらゆる方向で跳ね返り、小さな余震が検出しにくくなることがある。様々な雑音のなかに紛れているかすかなシグナルを目立たせるために、研究者らは逆投影(バックプロジェクション)という手法を採用した。すると、震源の深さが695~715キロの余震が4回起こっていたこと、さらに、それよりもはるかに深い751キロでも1回発生していたことが明らかになった。

深発地震のメカニズム

深発地震はすべて、現在または過去の沈み込み帯の近くで発生する。沈み込み帯とは、2枚のプレートがぶつかり合い、一方がもう一方の下に沈み込んでいる部分のことだ。沈み込んだプレート(スラブ)が地下深くで変化することで、地震が起こると考えられている。

しかしいまだに、どうやって地下深くで地震を起こせるほどの力が蓄積するのかはわかっていない。マントルが上部と下部に分かれているのと同じような現象が関係しているのではないかと、多くの科学者は考えている。

上部マントルは主にかんらん石で構成されているが、下へ行けば行くほど鉱物の結晶構造が不安定になる。深さ約410キロより下では原子の再配列が起こり、かんらん石はワズレアイトやリングウッダイトと呼ばれる鉱物に変化する。スラブ内でもかんらん石が変化して、スラブに弱い部分が生じ、急速に変形して深発地震が発生する可能性はある。

しかし、深さ約660キロになると、状況は一変する。この付近で地震波は踊るような動きを見せることから、その下の岩石の密度が上の岩石よりもはるかに高いとわかる。下部マントルが始まる境界線だ。

下部マントルを主に構成しているのは、ブリッジマナイトという土色の鉱物だ。もしここで地震が発生するとすれば、かんらん石の変化とは別の原因によるものに違いない。

沈み込むスラブのなかで、かんらん石とは別の鉱物が変化し、地震を引き起こした可能氏もある。しかし、カイザー氏の研究チームは以下のように、スラブの動きのなかに原因を見いだそうとしている。

太平洋の海底で沈み込んだスラブは、先端部分が上部マントルと下部マントルの境界を突き破って下部マントルに入り込んでいる。マグニチュード7.9の本震に続いて起きた今回の余震は、このスラブの底付近で発生したようだった。研究チームは、本震がスラブの一部をごくわずかに沈ませた可能性があると考えた。「ごくごくわずかですが」と、カイザー氏は言う。そのわずかな沈下によってスラブの底の部分に力が集中し、余震をもたらす結果になったのではないかという。

沈み込むスラブの構造や、今回の余震の位置をさらに解析し、モデリングを行えば、この地震だけでなく、その他の深発地震のメカニズムについても理解が深まるかもしれない。中国科学技術大学の地震学者、張海江氏は「一つのメカニズムだけで説明がつくものではないかもしれません」とコメントしている。

(文 MAYA WEI-HAAS、訳 ルーバー荒井ハンナ、日経ナショナル ジオグラフィック社)

[ナショナル ジオグラフィック ニュース 2021年10月31日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。