世界の七不思議 失われた「マウソロス霊廟」

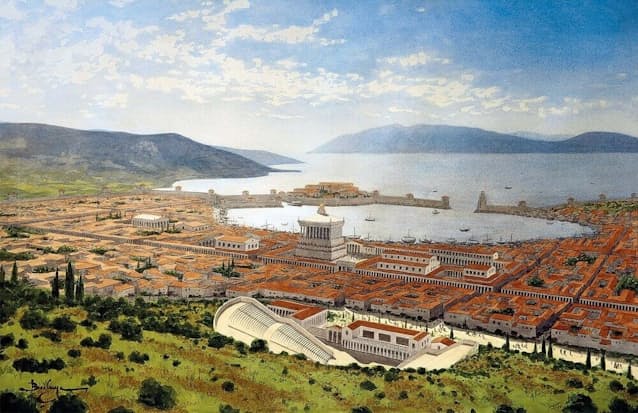

紀元前4世紀にハリカルナッソスを訪れた人々は、目の覚めるような光景に出会ったことだろう。丘のてっぺんからは、山々に抱かれるように広がる都市が見渡せた。そこには街を取り囲む城壁や港、王宮、劇場、神殿までそろっていた。

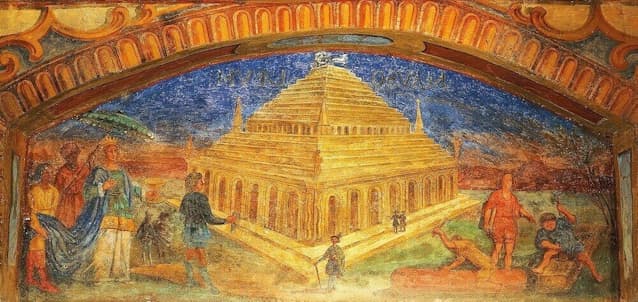

なかでもひときわ輝きを放っていたのが、街の中央にそびえる霊廟(れいびょう)だ。それは、完成したばかりの墓であり、マウソロス王とその妹であり妻でもあったアルテミシア2世がまつられていた。

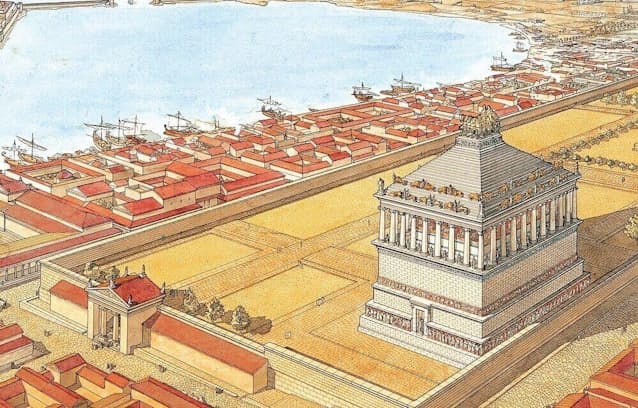

周囲にある建物と比べて、その大きさは群を抜いていた。古代の資料によると、高さは43メートル以上(現代の建物の10階建てに近い)あったという。上へ行くにつれて少しずつ細くなる形状によって、その霊廟は、まるで地面から生えてきたかのような印象を与えた。しかし、もっとも目を引いたのは、土台から壁、屋根に至るまで真っ白い大理石で覆われ、地中海の朝のまばゆい日光を浴びて輝いていたことだった。

マウソロス霊廟は後に、「世界の七不思議」のひとつに数えられることになる。壮大な建物は400以上の大理石の彫刻に飾られていたほか、屋根の上にはマウソロスとアルテミシアを乗せた4頭立ての戦車(クアドリガ)の彫像があしらわれていた。

カリアの支配者

ハリカルナッソスは、現在のトルコ南西部、カリア地方の中心都市だった。カリア人は独自の言語を話し、独特の宗教儀式をもっていた。好戦的な性質で知られていた彼らは、沿岸に植民地を築いていたギリシャ人から大きな影響を受けた。カリアの領土は紀元前6世紀にペルシャに征服され、紀元前4世紀初頭にはアケメネス朝の属州となった。しかし、これを統治したサトラップ(太守)たちは地元の有力者であり、彼らはしばしば独立の動きを見せ、ペルシャによる支配に常に従順というわけではなかった。

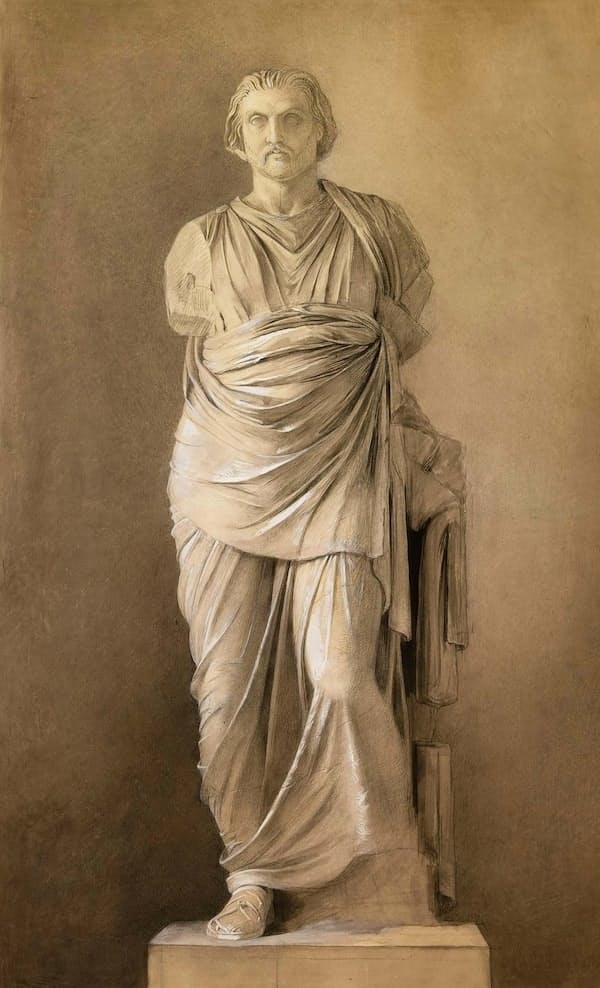

紀元前377年から353年までサトラップを務めたマウソロスもまた、そうした人物のひとりだった。父ヘカトムヌスの跡を継いだマウソロスは、半独立君主として統治を行い、多くの文献が彼を王という称号で呼んでいる。

マウソロスは同盟を結び、都市を築き、ロードス島を自らの支配下に置いた。当初こそペルシャに忠誠を示したマウソロスだったが、やがてエジプトの支援のもと「サトラップ大反乱」に与するようになる。しかし、反乱の失敗が明らかになってくると、マウソロスは身の安全を優先し、再び君主国ペルシャに同調した。

父ヘカトムヌスは聖地ミラサ(現代のトルコのミラス)の出身であったが、マウソロスは、中心都市をにぎやかな海辺の植民地ハリカルナッソスに移した。エーゲ海のドデカネス諸島に向かって開かれたこの港のほうが、戦略的に都合がいいだろうとの計算からだった。

マウソロスは、ハリカルナッソスの周囲に、発明されたばかりの投石機による攻撃にも十分に耐えられる城壁を巡らせた。岬の上に宮殿を建て、その下には、ひそかに船と兵士を集めることができる港を作った。とはいえ、それもこれも、後に彼の名を不朽のものとする建造物のすばらしさには到底かなわなかった。

街の中心に据えられた豪壮な墓

マウソロス王は生前から自らの墓の建築に着手していた。墓の場所は街の中心部であり、すでにそれ自体が例外的であった。古代世界においては、埋葬は城壁の外で行われることがほとんどだった。街の中心に据えられる豪壮な墓は、マウソロスは強大なカリアの王であるという明確なメッセージを伝えていた。

紀元前353年、マウソロスは、墓の建設が始まってまもなくこの世を去った。彼の跡を継いだ王妃アルテミシアは、夫の名声の証となる壮大な墓を完成させるために、地中海各地から職人を呼び寄せた。墓の設計を任されたのは、パロスのサテュロスとプリエネのピュティオスだった。サテュロスは、生涯を通じてマウソロスの一族のために働いてきた職人だった。ピュティオスは影響力のある建築家で、設計だけでなく建築論でも知られていた。

墓を装飾する仕事を任されたのは、それぞれが同じくらいすぐれた技術を持つとされた4人あるいは5人の彫刻家で、各人が霊廟のひとつの面を担当した。1世紀、ローマの学者である大プリニウスは著書『博物誌』の中で、4人の彫刻家(スコパス、ブリュアクシス、ティモテウス、レオカレス)の名を挙げたうえで、なぜか名前を明かさずに5人目の存在を示唆している。1世紀に活躍したローマの建築家ウィトルウィウスは、4人の中にはティモテウスではなく、名工プラクシテレスが入っていたと書いている。このほか、プラクシテレスが担当したのは、屋根の上にある戦車およびマウソロスとアルテミシアの彫像であったとする説もある。

正確な担当がどうだったにせよ、この彫刻家たちはまさにドリームチームだった。プラクシテレスとスコパスは、当時もっとも偉大な彫刻家と評されていた。このほかにも、墓のさまざまな部分を担当するために何百人もの職人たちが雇われた。アルテミシアは、夫の死後、わずか2年しか生きられなかった。彼女が亡くなった時点でマウソロス霊廟はまだ完成していなかったが、職人たちはそのまま残り、仕事は継続された。

長く残った霊廟

霊廟が完成すると、マウソロスとアルテミシアの遺灰は、隠し扉から入ることができる地下の一室に収められた。石のブロックが入り口を隠しており、その向こう側には、狭い廊下と前室、そして遺灰を収めた四角い部屋があった。

この建物は、すぐに広く知られるようになった。霊廟に感銘を受けた著名な詩人シドンのアンティパトロスは、紀元前2世紀、ある頌歌の中で「世界の七不思議」のひとつとしてこれに言及している。この巨大な墓は、偉人たちを記念して建てられる建造物の設計に影響を及ぼし、マウソロスの名前に由来する「マウソレウム」という言葉は、壮大な墓(霊廟)を意味するようになった。

マウソロスの霊廟は、約1700年の間、しっかりと立ち続けた。完成から約16年後の紀元前334年には、アレクサンドロス大王によるハリカルナッソス征服をほぼ無傷のまま耐え抜いた。中世には幾度もの地震による被害を受けたが、15世紀初頭になってもこの霊廟はそびえ立っていた。

ホスピタル騎士団(聖ヨハネ騎士団)が街にやってきたのは、この時代のことだ。ハリカルナッソスがあった場所は、ビザンチン帝国の港町ボドルムとなっていた。元は十字軍として活躍していたこの騎士団は、聖地エルサレムから追われた後、ドデカネス諸島に居を定め、ロードス島に本部を置いた。1400年代初頭にボドルムを占拠してまもなく、彼らは聖ペテロにささげるための城塞ペトロニウムを建設した。

残念なことに、このとき職人たちはマウソロス霊廟の高品質の切石を、城塞建設のために使った。ボドルムが1522年にトルコに陥落した際、マウソロス霊廟はほぼ完全に破壊され、やがてその場所も忘れられていった。1856年になってようやく、英国人考古学者チャールズ・トーマス・ニュートンが、ボドルムの中心部を調査している最中に、土に埋もれたこの見事な記念碑の痕跡を発見した。

この遺跡の探索は、その後100年にわたって繰り返し行われたが、1966年から1977年にかけて、クリスチャン・イェッペセンとデンマークの考古学者チームがとくに詳細な調査を実施しており、この古代世界の驚異の建造物についてわたしたちが知ることができたのは、主に彼らの研究のおかげといえる。

(文 EVA TOBALINA ORÁA、訳 北村京子、日経ナショナル ジオグラフィック)

[ナショナル ジオグラフィック 日本版サイト 2022年12月19日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。