大学院に2回、42歳で現役大学生 学び続けるスクーCFO

myリスキリングストーリー

スクーCFO 中西勇介さん。リスキリングだけでなくボディービルディングにもハマっている

新たなスキルを身につけて自分らしい働き方を再発見した人から、リスキリングのヒントを聞く連載「my リスキリングストーリー」。今回は、これまで4度職場を変えながら、大学院に2回通ってリスキリングし、現在、社会人向けオンライン学習サービスを手掛けるSchoo(スクー、東京・渋谷)の最高財務責任者(CFO)として活躍する中西勇介さん(42)です。今も大学で仏教学を学んでいる中西さんに、学び続ける理由とコツを聞きました。

次々に新たなビジネスを立ち上げる人をシリアルアントレプレナー(連続起業家)と呼ぶが、中西さんはさながらシリアルラーナー(連続学習者)といったところだろうか。自身も「泳ぎ続けないと死んでしまうマグロと同じ。学び続けることがもう習性になってしまった」と笑う。だが意外なことに、子どもの頃は勉強が好きだったわけではないらしい。

中学卒業後に進んだのは地元長崎県の商業高校。「好きな女の子が行くから」という単純な動機だった。ただ、半ば強制的に学ばされた「簿記」が、なぜかすんなり頭に入り2年生で日商簿記2級を取得。「商売って面白い」と感じ、初めて社会への興味が湧いた。同級生の多くが地元で就職する中、受験勉強をしていなかったため上京して新聞奨学生をしながら1年浪人。第1志望の中央大学文学部歴史学科に合格した。

「現役で経済学部や商学部も指定校推薦で考えましたが、中世イスラム世界の大偉人イブン・ハルドゥーンが歴史、哲学、政治・経済に精通し政治家として活躍したと本で読み、彼みたいな偉人になるために精通分野をひとつひとつ獲得していこうと。それで、とっかかりとして歴史家になろうと思ったんです(笑)」

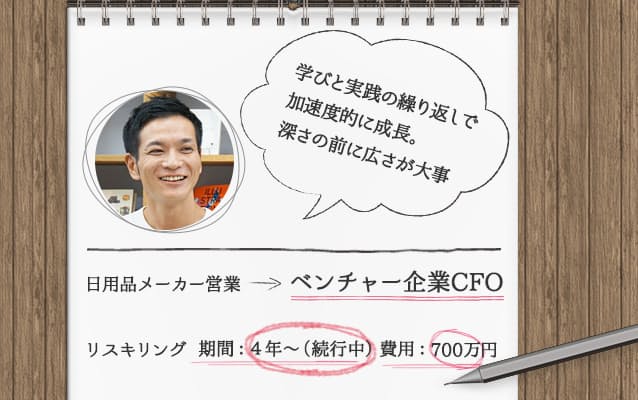

大学では「孫子の兵法」をみっちり学び、研究者の道も模索したが、最終的には高校で学んだ商売への興味が勝り、日用品メーカーの白元(現白元アース)に入社した。配属先は営業部。ところが3カ月余りで経営企画部門行きを命じられる。きっかけは支店にマメに顔を出していた社長との会話だった。その頃はやっていた「通勤大学MBA」(総合法令出版)という本のシリーズを読みこみ、その内容をネタに臆することなく社長に話しかけていたところ、「生意気だが面白い新人」と見込まれた。

経営企画部門では、当時買収したばかりで業績が悪かった子会社の黒字化を任された。コストから製造ラインのオペレーション、販売戦略まで課題は山積みで、現場に行けば、ただでさえ買収されたことを面白く思っていない社員から「若造のくせに」と嫌な顔をされた。そこで中西さんは、本社から派遣された取締役らと共に、ある本を徹底的に読み込んだ。事業再生の専門家として知られ、当時ミスミグループ社長だった三枝匡氏が書いた「V字回復の経営」(日本経済新聞出版)だ。

「小説仕立てになっていますが、そこにはどんな現場でも再現できるよう公式化された企業再建のフレームワークが書かれていました。それを応用して自分たちなりに再建の絵図を描き、実行していった結果、子会社は文字通りV字回復し、反目していた社員たちも喜びました。そこで、自分がしっかり学んでアウトプットすれば、周りに良い影響を及ぼすことができ、ひいては人の笑顔が増えるんだと気づいた。それが僕にとっては大きな成功体験となりました」