ヘビやサソリの抗毒血清研究 世界の最先端はメキシコ

世界保健機関(WHO)によると、毎年14万人近くが毒ヘビにかまれて命を落としており、その多くは抗毒血清があれば救うことができたという。2017年、WHOはヘビ咬傷(こうしょう)を「顧みられない熱帯病」のリストに加えた。

そんななかメキシコは、ヘビ毒やサソリ毒による死者の数を激減させることに成功した。また同国は、これまでに十数種の抗毒血清を開発・改良し、ビオクロン研究所、ビルメックス、イノサン・バイオファーマの3社を通して世界各国に提供している。

メキシコはいかにして抗毒研究の先端におどり出ることができたのか。そこからは、生物毒による死者の多い途上国における悪循環を断ち切るヒントが見えてくる。

「メキシコには、より安くより安全な抗毒血清の開発を促す大きな要因が常にありました。それを必要とする人が年間数十万人はいますから」と話すのは、米アリゾナ大学の毒物学者レスリー・ボイヤー氏だ。アリゾナ州も、1人当たりのヘビ咬傷被害の発生率が米国で最も高い。

メキシコ国立自治大学の毒物学者アレハンドロ・アラゴン氏は、ビオクロンおよびイノサンと協力して、これまでに16種の抗毒血清を開発・改良した。そのうち2種は、米食品医薬品局(FDA)の承認を受けている。

世界的には、約50カ所の研究施設で抗毒血清が製造されているが、その多くはアメリカ大陸やアジアにあり、政府が資金を出している。数十億ドル規模の産業として成長を続ける抗毒血清は、コブラ、マムシ、クロゴケグモなど特定の生物毒に有効で、通常は静脈注射で投与される。

サソリ毒の抽出

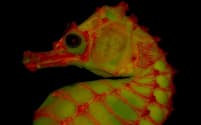

メキシコ国立自治大学の生命工学研究所は、抗毒血清研究の最先端を行く。ここでは、クラカケサンゴヘビやメキシコニシカイガンガラガラヘビなど、61種の固有種および外来種のヘビが飼育されている。別の小部屋では、サソリが箱に入れられて飼育されている。

ある日、研究室のサソリ生物学者であるシプリアノ・バルデラス・アルテルミラノ氏が、サソリ毒の採取を実演してくれた。身をよじらせたバークスコーピオンをピンセットでつまんで水の中に入れ、電流を通した銅線でショックを与えると、毒針がけいれんして、針先から毒が出てくる。

アラゴン氏は、同じ種のサソリに2回刺されているが、2回とも自分で作った血清で命拾いした。

メキシコの抗毒血清が世界的な産業にまで発展したのは、サソリ毒のおかげでもある。1995年にエルネスト・セディージョ大統領(当時)の息子がサソリに刺されて命の危機にさらされると、大統領は医療機関を総動員して、抗毒血清の研究と普及に取り組んだ。

看護師と医師に投与訓練を施し、その製造には連邦政府の補助金を与えた。また、農村地域では治療の選択肢について教育を行った。その努力は報われ、アラゴン氏の調査によると、1990~2007年の間にヘビ毒による死者数は66%減少し、サソリ毒による死者数も83%減少した。

ウマの血液採取

それでも科学者たちは、生物毒が分子レベルでどのように機能するのか、また免疫動物の体内で抗体がどのように作られるのかについて完全に理解しているわけではない。アラゴン氏の研究室は主に、それぞれの種によって異なる抗毒血清を作ることに専念している。

1895年にフランスで抗毒血清が発明されて以来、その製造には主にウマの血液が使われてきた。他の哺乳類の血液を使うことも可能だが、ウマはおとなしく、大量の血液と抗体を持っている。血清を採取するには、まずウマに毒を注射する。最初は少量から始め、少しずつ量を増やしていき、体内で毒に対する免疫をつけさせる。そして6カ月後、その抗体を取り出し、研究室へ送る。

メキシコのプエブラ州にあるアラゴン氏のオホ・デ・アグア牧場では、163頭のウマが飼育されている。採血の日、白い防護服を着た技術者が「カリフォルニアーノ」という名のウマを採血小屋へ誘導した。頸部(けいぶ)の剃毛(ていもう)された部分にヨウ素をたっぷりと塗りつけた後、血管を浮きだたせるために首にロープを巻き付けた。

針が刺された瞬間、カリフォルニアーノはびくっと体を震わせたが、すぐに落ち着き、自分の血液が管を通って採血袋にたまっていく間、静かに待っていた。10分で採取された血液の量は5リットル。抗体を豊富に含んだ血漿(けっしょう)が、重力によって分離して採血袋の上に集まる。

1時間後、血漿が入っていない血液がカリフォルニアーノの体内に戻された。翌週末までには、この血漿から作られた抗毒血清が完成しているはずだ。抗サソリ毒血清の場合、1頭のウマから2000回分以上を製造することができる。アフリカヘビの抗毒血清は、200回分製造できる。アラゴン氏が飼育する163頭のウマで、年間総計35万回分の抗毒血清を製造することが可能だ。

アラゴン氏のウマは全てオスで、去勢を済ませ、丁寧に扱われているという。毎週体を洗い、ビタミン豊富なオーガニックのエサを与えられ、健康診断を受ける。

針を刺された瞬間はわずかに痛みを感じるかもしれないが、すぐにそれも消えるという。「他に手がありません。何か代替案が見つかれば、ウマを使った抗毒血清の製造はやめるつもりです。けれど、今はこのウマが人の命を救っているんです」

分子生物学が、ウマを使わずに抗毒血清を作る技術の向上に一役買ってくれるかもしれない。2020年、オランダの科学者たちは、幹細胞を使ってナミビアサンゴコブラの抗毒血清を作る方法を発見した。インドの科学者も、最近になってコブラのゲノムの全塩基配列を解析することに成功している。

メキシコが世界の手本に

ヘビ毒による被害は、特にアフリカや南アジアの、医療機関へのアクセスが乏しい農村部に多い。

その数が世界最多のインドでは、年間5万8000人がヘビにかまれて命を落としている。その次に多いのがサハラ以南のアフリカで、年間3万人が死亡している。科学者たちは、人の移動が増えたことと、環境の変化や気候変動が相まって、人が毒を持つ生物に遭遇する機会が多くなっていると指摘する。

フランスの毒物学者ジャン・フィリップ・チッポー氏は、発展途上国では毒ヘビ被害が多いにもかかわらず、抗毒血清へのアクセスが十分整備されていない状況が、悪循環を作り出していると指摘する。病院へ行っても抗毒血清が置いてなかったり、薬代が高すぎたりすると、人々はヘビにかまれても病院へ行かなくなる。すると需要が減って病院はますます備蓄を減らしてしまうという。

メキシコ政府は、研究と製造、全国的な教育プログラム、現代的な技術への投資、そして能力ある研究者へ潤沢な資金を投じるなど、公的・私的資源を集結させた大々的な取り組みで、この悪循環を断ち切ることに成功した。

メキシコの企業もまた、外国の最新の規制に従うことで競争力を維持している。薬品の有効性に関するフィードバックに基づいて改良にも取り組んでいると、ボイヤー氏は指摘する。こうした規制や改良の努力が、多くの途上国にとって障害になっているのも事実だ。

「課題はありますが、他の発展途上国でも同じような政策を導入することができれば、良い結果につながると思います」

(文 BRENT CRANE、写真 MARA SANCHEZ RENERO、訳 ルーバー荒井ハンナ、日経ナショナル ジオグラフィック)

[ナショナル ジオグラフィック 日本版サイト 2022年4月20日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。