保活、待機児過去最少も油断禁物 園庭保有は地域差大

夫婦でキャリアをつむぐ 働きながらの子育てライフ(5)

深まる秋は、来春の子どもの保育所への入園を望む保護者らが申し込み書類の入手・提出などに動く「保活」のシーズン。厚生労働省によると、希望しても保育所などに入れない「待機児童」(2022年4月1日時点)は2944人で、5年連続で減少し過去最少を更新した。だが、独自に調査を手がけて冊子「100都市保育力充実度チェック」を01年度から発行している「保育園を考える親の会」(東京・豊島、以下「親の会」)のアドバイザー、普光院亜紀氏は「油断は禁物」と指摘する。今秋、「親の会」が発行した22年度版を基に保育を巡る最近の状況について、普光院氏に聞いた。

入園事情改善も「平均入園決定率」の上昇幅は0.4ポイント

――「親の会」では、都心への通勤圏となる首都圏の主要市区と全国の政令指定都市を合わせた100市区の保育事情について独自に調査を実施しています。22年度版の結果から、入園はしやすくなりましたか。

普光院氏(以下敬称略) 私たちは「入園決定率」という指標を設けています。これは国の基準を満たす「認可」への入園を新規に申し込んだ子どものうち、実際に認可に入園できた子どもの割合を出したものです。なお、認可には「保育ママ」とも呼ばれる「家庭的保育」や3歳未満児を対象とした「小規模保育」など認可施設・事業のすべてを含んでいます。

22年度は、千葉県我孫子市が100%となったほか、東京都八王子市(96%)、同青梅市(95.3%)、新潟市(95.2%)が95%以上となりました。一方で千葉県八千代市の62.4%をはじめ、東京都町田市(67.2%)、同港区(67.5%)、同台東区(69.4%)、神奈川県鎌倉市(66.6%)、埼玉県朝霞市(69.5%)は、最低ランクとなる60%台にとどまりました。

全体動向といえる、22年度の平均入園決定率(有効回答は90市区)は81.2%。21年度(同89市区)の80.8%から、確かに改善しました。ただし、上昇幅は0.4ポイントとわずかです。厚労省の発表では、待機児童が1年前より2690人減ったことから「前年比半減」とも話題になりましたが、そこまでのインパクトはありませんでした。

――厚労省の結果と開きが大きい理由について、データの取り方の違いなど、もう少し詳しく教えてください。

普光院 私たちが発表している入園決定率は、「認可への入園を申請して入れた子どもの割合」をシンプルにみています。保護者にとって、地域の実態が分かりやすいデータといえます。

一方、厚労省の待機児童は、希望通り認可に入れなかった場合でも、一定の条件に該当する場合はカウントしなくてよいことになっています。たとえば、東京都の認証保育所や横浜市の横浜保育室といった「地方単独事業」を利用している子どもは待機児童に含まれません。従って、そうした施設の利用者も多い都市部などについては、認可を利用したいのに利用できない割合が現実よりも過小評価されているように感じます。だから、油断は禁物です。

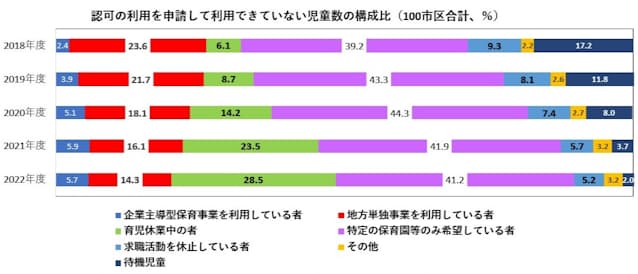

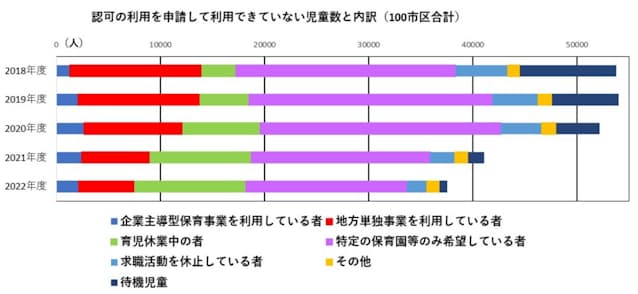

私たちが調査している100市区で、認可の利用を申請しても利用できなかった児童数を100%として、その構成比をグラフにすると、国の待機児童は右端の部分になります。

最新の情報はネットより自治体から

――保活をしている人にアドバイスはありますか。

普光院 認可の利用を希望するなら、一番新しい情報が得られるのはネットの情報よりも自治体です。もっとも、同じ自治体の中でも保育は地域差が大きいです。住まいのある市や区で「0歳児クラスに空きがある」などと聞くと、誰でも認可を利用できると思いがち。けれど、あなたの地域でもそうとは限りません。だから、自分の地域はどうなっているかを理解することが、ものすごく重要になります。

どの自治体も、個別の保育所の空き状況などについて発表しています。園別や(年齢による)クラス別のデータを確認することが大事です。

できれば、関心のある保育所について、入園を希望する前の年の5月1日時点の定員がどうであったか確認してみてください。(年度替わりでどの年齢のクラスも児童が入れ替わる)4月入園の選考が終わった直後の状況が分かるからです。仮に1人でも、5月1日時点で空きがあったなら、引っ越しによる退園など特別な例でもない限り、前の月となる4月の入園は全入だった可能性が高いでしょう。公表データがない場合も、「この園の1歳児クラスは4月1日で埋まりましたか」など具体的に聞いてみると、地域のリアルな状況がある程度分かると思います。

――保育所を選ぶ際のポイントは。

普光院 まずは立地や保育時間などの条件から、ニーズに合うところをリストアップしましょう。そのうえで、どんな保育をしているか調べます。いまはコロナ禍で見学ができないケースもあるようです。ただ、そうした場合も説明会を開くなど、情報提供の機会はなんらかあると思います。電話で問い合わせをした際の対応でも、分かることがあるはずです。保護者の心情への理解は1つのポイントになると思います。

見学ができる場合は、ぜひ実際に足を運び、園長や保育士と会話をしてみてください。「抱っこをしないと昼寝をしない」といった、園生活とかかわるような育児の悩みを尋ねてみてもいいでしょう。

正解はありませんが、「『○カ月の子どもはこうですよ』と成長を踏まえたアドバイスがもらえた」など戻ってきた答えから、子どもを大事にした保育がなされているかどうか素人でも分かるはずです。防災対策をはじめ安全な施設であることなどハード面も確かに大事です。ただし、そこだけにとらわれず、実際の保育を見学できる場合は、子どもと保育士との関係をぜひ見てほしいと思います。

認可保育所の園庭保有率、都内では20%未満の区も

――コロナ禍によるテレワークの普及もあり、ヤフーやNTTなど大企業を中心に国内の好きな場所で働ける制度が広がりつつあります。在宅勤務中も保育の利用は認められるとあって、子育て環境から住まいを選ぶことも夢ではなくなってきました。22年度版で指摘した、認可保育所の園庭を巡る地域差拡大について教えてください。

普光院 私たちは100市区それぞれについて、認可保育所(分園も含む)のうち、国の基準を満たす園庭(屋外遊技場)を保有する園の数を調べています。これを当該市区内の認可保育所の総園数で割ったものを「園庭保有率」としています。

22年度版の園庭保有率は100市区の平均で68.9%と初めて70%を切りました。浜松市や神戸市、北九州市、熊本市では100%となり、郊外や地方都市では9割前後の自治体も多いです。しかし、認可保育所が急増した地域では園庭保有率が急低下しています。東京23区では、17年度の園庭保有率は3割前後だった千代田区、中央区が22年度は2割未満に低下し、文京区、港区も2割未満です。17年度は7割を超えていた渋谷区も22年度は5割を切りました。

子どもは2歳ごろから体の動きが活発になります。体を動かしながら心身の能力を育んでいくので外遊びの機会は大切です。園庭がない場合は、公園で代替することが認められていますが、都心部では1つの公園に複数の園の利用が重なり、思うように外遊びができないケースも。子どもたちの育ちに与える影響を懸念しています。

もっとも、園庭保有率が低下していた自治体が新設園を園庭付きでつくって、いったん下がった園庭保有率を上昇させたり低下を止めたりしているケースもあります。園庭の必要性が再認識されたのではないでしょうか。こうした動きが広がることを期待します。

量の整備から質の改善へ 求めたい「保育のゆとり」

――一時期と比べれば待機児問題は改善が進みました。保護者の視点で望むことは。

普光院 子どもによって、立ったり歩いたりできるようになる時期が様々であるように、人は1人ひとり発達も異なります。そうしたところにも目配りしながら、子どもたちが伸びやかに育つ環境とするうえでは、何よりも保育の現場にゆとりがあることが大切だと考えます。

国には「0歳児は3人に対して保育士1人」といった年齢別の保育士の配置基準があります。ただし、国基準の配置では、保育所保育指針が示す保育はできないと指摘されていて、過去に国の子ども・子育て支援新制度の検討の場でも取り上げられました。結果的には財源の問題を理由に3歳児以外の改善は見送りとなりました。

私たちが調査した100市区では、国基準を上回る配置を取り入れている自治体が22年度で85市区ありました。たとえば「児童6人に対して保育士1人(6:1)」となっている1歳児の場合、埼玉県や神奈川県には4:1や4.5:1としている自治体が多く、新潟市は3:1にしています。

ただし、これらは財政的に比較的裕福な都市部の自治体が多い100市区で見た数字です。全国ベースでは国基準の配置の自治体も多いはずです。保育士の配置を手厚くすることは財源の問題もあり簡単なことではありません。けれど、少子化だからこそ1人ひとりにお金をかけて質の高い保育を提供できるはずなのです。量の整備から質の改善へ、保育を巡る中心課題は変わりつつあります。保護者の立場としては現場の保育のゆとりが地域差なく保たれる状況になることを望みます。

いまは「0歳児が7人」という場合の、保育士のカウントの仕方も自治体による差が目立ちます。「本来の設置基準は3:1だから、子どもが7人ならば2.33人」と計算した後、切り捨てで2人配置とする例もあれば、切り上げで3人とする例もあるからです。22年度から、この点も調査項目に取り入れていくことにしました。

育休の延長と認可の申請、合理的な制度設計に

――調査から、認可の利用を希望して入れなかった子どもの人数をみると、保護者が育休中というケースの増加が目立ちます。

普光院 ここには「認可入所がかなわず、やむなく育休延長になってしまった」という場合だけでなく、一部かもしれませんが育休の延長を望む人がその手続きに必要となる認可の「不承諾通知」を受け取るために申請したケースも含まれています。

育児・介護休業法では、育休の取得は原則として子どもが1歳に達するまでです。ただし、「保育所に入れなかった」など一定の事由がある場合は、最長で2歳まで育休を延長できることになっています。

企業によっては、「育休は3歳まで」など法より長く取得できる例もあります。ただし、そうでない職場も多く、いまはコロナ禍が不安で育休延長を望む家庭もあると思います。その場合、現在の仕組みだと認可の「不承諾通知」がないと育休を延長できないとあって、「入園のため」ではなく「延長のため」に申請するといったケースも出てきてしまうという訳です。

それが育休中の人の何割を占めるかは把握できていません。ただし、そうした本来の目的と異なる入園申請が生じるのは、自治体の事務手続きの負担増という点でも好ましくないと思います。

子育ては日々のこと。保護者が自分たちの納得がいくようにできないと後々、すごくしんどくなってしまいます。育休延長の希望に対して「復職への意欲や責任感が足りない」という声もあるかもしれません。けれど、少子化対策も待ったなしです。男女ともに家庭にもう少し時間をかけられる生き方を認める社会にしていくことが必要ではないでしょうか。

育休延長のニーズが多いようであれば、延長した場合の育児休業給付金の在り方や入園申請を巡る自治体の事務作業の軽減も含めて、より合理的な制度設計が検討されていいと思います。

保護者の納得感という点では、「特定の保育園等のみ希望」という層が一定数いることも気がかりです。子どものために選んだ結果、「希望の保育を利用できなかった」という人が一定数いるのであれば、既存の施設などの何がニーズに合わなかったのか、安心・安全や保育時間などについて検証することも必要ではないでしょうか。そのうえで、地域の保育環境の整備を進めてほしいと思います。

(佐々木玲子)

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界