不眠になったときの唯一の解決方法は睡眠薬である――。そう思われている方は多いかもしれません。しかし、それは世界の常識ではないことをご存じでしょうか。米国内科学会や欧州睡眠学会の不眠症治療ガイドラインでは、治療の第一選択肢として認知行動療法の実施が推奨されています[1][2]。不眠に対する認知行動療法は世界各国で実践され、日本でも実施施設は限られているものの、受けることができます。今回は認知行動療法について紹介しましょう。

■認知行動療法で「くせ」を修正 欧米で推奨

認知行動療法は①その人の「せい」にしない②「くせ(習慣)」に注目する③その「くせ」を修正する――ことを目指すカウンセリングの総称です。

①その人の「せい」にすることの問題

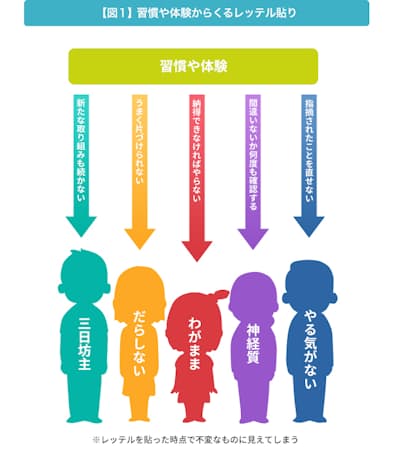

「私(あなた、あの人)は○○な人だ」という表現がこれに当てはまります。例えば「(私は)何をやってもうまくいかない」とか「(私は)いつも三日坊主だ」というもので、レッテルを貼るようなものです(図1)。このような表現は世間では当たり前のように使われますが、いざ問題を解決しようとする際には何の役にも立ちません。なぜなら、レッテルを貼ったことで、その人の性格のような変わりにくいものと受け取られ、事態が何も動かなくなるからです。

どうして三日坊主と思うようになったのでしょうか。おそらく、これまで何度も頑張って取り組んでみたものの、うまく習慣化しない経験をたくさんしてきたからではないでしょうか。全ては経験と習慣化の問題なのです。性格のように見えていることも小さい頃からの習慣によるところが大きいと考えられます。認知行動療法では対象者の人生経験を踏まえながら、悪循環に陥っているこれまでの「くせ」を見つけ、人生の好循環をもたらす新たな「くせ」の獲得に焦点を当てます。