グラットン教授が提言 企業はキャリアの選択肢広げよ

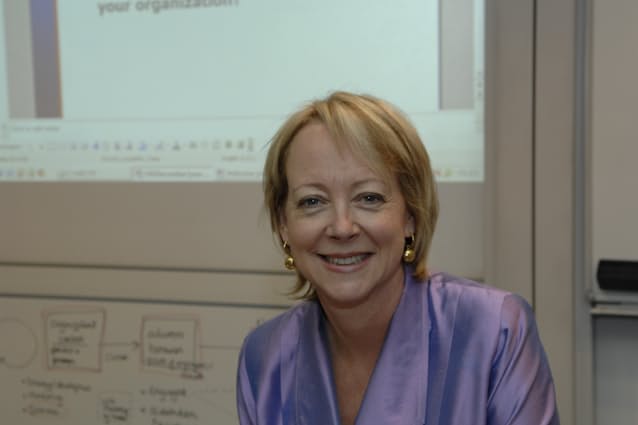

ロンドンビジネススクール教授 リンダ・グラットン氏(下)

ニューススクール

ロンドンビジネススクール教授 リンダ・グラットン氏 ©London Business School

2012年の『ワーク・シフト』、16年の『LIFE SHIFT』と、働き方と生き方の未来図を示し、そこへ向けた戦略を提言してきたリンダ・グラットン・ロンドンビジネススクール教授。21年には、さらにその続編となる『LIFE SHIFT2』で人生100年時代の行動戦略を描き出してみせた。作家でコンサルタントの佐藤智恵氏によるインタビューの後半は、人生100年時代の企業の役割について深掘りする。

日本企業は人事システムの再構築必要

佐藤 人々が人生100年時代をよりよく生きるために企業ができることについておうかがいします。多くの日本企業では、いまだ3ステージモデル(18歳で大学に進学し、20代で就職し、60歳で定年退職)を基本とした人事システムが採用されています。これについてはどう思いますか。

グラットン 日本企業は人事システムを再構築する必要があると思います。まず最初に新卒の一括採用、60歳一括定年という制度を見直す必要があるでしょう。このような制度が日本国内に広く浸透していれば、社員は「この会社を辞めてしまったらもう二度と戻れない」「もう35歳だから、いま転職しても同じような待遇で迎えてくれる会社はないだろう」と思わざるを得ません。

一括採用、一括定年をベースとする終身雇用制は就職希望者や社員のキャリアの選択肢を極端に狭めるものです。企業にとって重要なのは、人生100年時代を生きる社員の能力を最大限に生かすことです。そのためにも社員に多くのキャリアの選択肢を提供することが必要なのです。

優秀な人材をめぐる競争は激化していくばかりです。高度なスキルを備えた人材は自由に仕事が選べますから、より活躍の場を与えられて、自分のライフスタイルに合った会社に就職しようとするでしょう。しかも日本の子どもたちが、今後、米国や欧州などの外資系企業で働く機会はますます増えていきます。つまり日本企業は世界中の企業を相手に、人材争奪戦を勝ち抜いていかなければならないのです。

日本企業も優れたグローバル企業にならい、何歳でも入社できて、何歳でも退職できて、希望すれば何歳でも戻ってこられるような制度に変えていくべきです。それが結果的に優秀な人材の確保にもつながります。

次に報酬が勤続年数や年齢に応じて上がっていく仕組みもこわさなくてはなりません。すでに多くのグローバル企業では、勤続年数や年齢にとらわれない報酬制度を採用しています。卓越したスキルを持つ人材に選ばれるような報酬システムを提供しなければ、日本企業は競争力を失ってしまうでしょう。