進化するコンビーフ缶 あの「鍵」が姿消したワケ

黒川博士の百聞は一缶にしかず(16)

先日、お笑いタレントの宮川大輔さんとコンビーフの話で盛り上がった。共感するポイントがいくつもあって面白かったが、それはきっと世代が近いせいでありましょう(どちらも昭和育ち)。コンビーフというと、まずは中身よりも容器の話題になるのが不思議だ。鍵形の道具で開けるのが楽しみだったとか、その鍵を捨てずに取っておいたとか。

「あの鍵、何に使うわけでもないけど集めてたなー」と僕。

「どこの扉も開かへんけどね」と大輔さん。

あの鍵のことを、缶詰業界では「巻き取り鍵」と呼ぶ。金属をくるくると巻き取って開ける作業は痛快で、子供の頃は「開けさせて!」と親にねだったものだった。だが、その巻き取り鍵が付いたコンビーフは今、販売されていない。なぜだろう?

缶詰には缶という容器が必要だが、缶詰メーカーが自ら造っているわけではない。「製缶会社」から仕入れて使っているのだ。巻き取り鍵が付いた缶詰が姿を消したのも、製缶会社がその缶の製造を中止したため。理由は製造する機械が老朽化したためと言われている。

製缶会社と缶詰メーカーは互いに重要な取引相手。ゆえに、巻き取り鍵式の缶の製造をいずれ止めるという情報は、早くから缶詰メーカーに伝わっていた。

「次世代のコンビーフ缶はどうあるべきか?」

製缶会社と缶詰メーカーが協力し、素材や形状について協議と試作を重ねた。その結果、まったく新しい容器が2種類登場してきた。

レンジで加熱できたり、賞味期限が長くなったり

新たに登場したコンビーフ缶は2種類。プラスチックの多層構造でできた「スマートカップ」と、アルミ箔に樹脂シートを貼り合わせた「アルミック缶(アルミニウム箔容器)」である。金属を使っていないスマートカップを果たして"缶"と呼べるかは議論が分かれるところだろうが、僕は親しみを込めて「進化形缶詰」と呼んでいる。フタをはがすとそのまま電子レンジで温められるのが特徴で、明治屋(東京・中央)のコンビーフシリーズなどで採用されている。

一方のアルミック缶は金属を使っているので、電子レンジで加熱することはできない。ただし、賞味期間(3年6カ月)は、スマートカップよりも半年長い。こちらは国分グループ本社(東京・中央)のコンビーフシリーズや、川商フーズ(東京・大手町)の「ノザキのコンビーフ」シリーズなどが採用している。

2種類のタイプに共通する点は、フタがフィルム状になったこと。まるでヨーグルトの容器のように開けられるので、けがの心配もない。

丸形の缶(丸缶)に入ったコンビーフも今ではメジャーになった。イージーオープン式で開けやすい丸缶だが、当初は販売面で苦戦したそうだ。川商フーズは、1988年にいち早く丸缶でコンビーフを出したが、市場の反応はよろしくなかったという。消費者にアンケートを取ってみると「台形じゃないとコンビーフらしくない」という意見が多かったそうだ。

丸缶コンビーフが本格的に普及したのは2010年代の半ばから。グルメ缶詰と呼ばれるジャンルのコンビーフや、地方のブランド牛を使ったコンビーフで使われるようになってからのことだった。我々はコンビーフに対して、かなり保守的だったのであります。

隙間無く肉詰めるために缶の形状が変化

ところで、缶入りコンビーフが初めて登場したのは1875年、アメリカでのこと。当初から缶型は台形で、開け方は巻き取り式だった。試作段階では、当時普及していた丸缶を使ったと言われているが、丸缶だと肉を隅の部分まできっちりと詰めるのが難しく、隙間ができてしまった。隙間には空気が残るため、そのまま密封すると空気に接した部分が変色し、品質上好ましくないものになる。

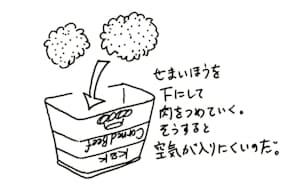

そこで考え出された形が台形だった。胴体と上部フタ(面積の狭いほう)を密封しておき、それを逆さまにして、広く開いた口から肉を詰めていくと、肉に圧力がかかって空気が上方に抜ける仕組みだ。

ただ、台形の缶は中身をきれいに取り出すのが難しい。そこで、胴体の途中に切り目を入れ、鍵で巻き取って上下に分離する方法が考案された。いうなれば、あの形と開け方はコンビーフ缶のために開発されたというわけ。ちなみに、現在では丸缶でも肉を隙間なく詰める技術が確立されている。だから丸缶のコンビーフでも心配は無用であります。

さて、コンビーフと言えばおつまみのイメージが強いけれど、ごはんとの相性も悪くない。具にコンビーフを使ったおむすびは特に美味で、僕もよく作って食べている。

特にオススメしたいのは以下のレシピであります。

①コンビーフをほぐして、刻んだたくあんと混ぜる

②塩むすびを作って①を入れれば缶成(完成)! 大葉を刻んで混ぜるとより爽やかになる

コンビーフの脂っこさと軟らかさに対して、たくあんは甘酸っぱくてコリコリと硬い。味も食感も違う食材同士を合わせることで、飽きることなく最後まで食べられる。このレシピのヒントになったのは、巻きずしの「トロたく」だ。刻んだたくあんにマグロのトロを合わせるところを、コンビーフに替えてみたところ、予想以上にうまくいった。

容器が進化したように、コンビーフそのものも時代に合わせて進化している。最も分かりやすいのは、牛脂の割合が減ったことだろう。昭和の時代のコンビーフは、まるで雪を被った富士山のように牛脂で白く輝いていた。しかし今では、健康のために脂の摂取量を控える人が増えたため、牛脂の量も少なくなった。

また、薫製風味を利かせてウイスキーに合うようにしたり、フォン・ド・ヴォーで味付けして一品料理のように仕上げたりと味付けも多彩になった。コンビーフの進化はまだまだ止まらないのだ。

(缶詰博士 黒川勇人)

1966年福島市生まれ。東洋大学文学部卒。卒業後は証券会社、出版社などを経験。2004年、幼い頃から好きだった缶詰の魅力を〈缶詰ブログ〉で発信開始。以来、缶詰界の第一人者として日本はもちろん世界50カ国の缶詰もリサーチ。公益社団法人・日本缶詰びん詰レトルト食品協会公認。

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。