性別不問の落とし穴 「男女格差」把握・是正に支障も

編集委員 中村奈都子

履歴書や調査などで性別欄を廃止したり見直したりする動きが広がっている。だが男女格差という社会課題を解消するためには性別データ分析に基づく政策立案が欠かせない。多様性のある社会を形作るため、性的マイノリティーの実態把握が必要との声もある。今後の性別欄はどう作ればいいのだろうか。

新型コロナウイルス感染症の発生届は6月末、性別欄の選択肢に「その他」を追記した。公立高校の入学願書は既に東京都以外の46道府県が性別欄を廃止している。市販の履歴書は性別欄のあるものも、ないものもある。自治体でも一部の申請書などで性別欄を見直す動きが広がっている。

従来、調査や書類などでは「男性」または「女性」のどちらかを記す性別欄が一般的だった。ただ性別を記載することで、意図しなくても無意識の偏見が作用し、どちらかの性別にマイナスの影響が及ぶことや、トランスジェンダーなど性の多様性への配慮を理由に性別欄を廃止したり見直したりする動きが見られる。

一方、性別欄の廃止により「今ある男女の格差が見えなくなってしまう」と危惧する声は少なくない。日本の男女間格差が大きいことは世界的にも知られている。女性の賃金は男性の78%にとどまり、大学では工学部系の女子学生は2割に満たない。原因を探り、格差の解消につなげるにはデータが不可欠だ。1995年の国連第4回世界女性会議も、女性の地位向上のためにジェンダー統計が重要であると指摘している。

「拙速な対応」への懸念も

男女共同参画会議の「計画実行・監視専門調査会」のもとで「ジェンダー統計の観点からの性別欄検討ワーキング・グループ」が発足。9月にまとめた基本的な考え方では、格差解消に向けて男女別のデータを確実に取得することが重要であり、性別欄の有無に関する拙速な対応は慎むべきだとする。

座長を務めた東京大学の白波瀬佐和子教授は「企業で昇進のスピードに男女差があるならば、解消のためには性別データが必要になる。採用段階で性別欄を廃止したとしても、人事データには性別が必要。安易に否定するのは時代に合わない」と指摘する。

ジェンダー統計について内閣府が研究者などに調査した結果でも「労働・賃金」や「教育・文化・スポーツ・生活」に関する統計について「男女別にすべき、もしくは男女別状況を把握するために改善すべき」と考える人が多かった。

性的マイノリティーの実態や課題を把握すべきとの指摘もある。内閣官房が4月に公表した「人々のつながりに関する基礎調査」では、性別について「男・女」ではなく「その他(どちらともいえない・わからない・答えたくない)」と回答した人が0.5%いた。男女以外の選択肢は「その他」でよいのだろうか。

設問による多様性

内閣府の調べでは、海外の場合、例えばイングランドの国勢調査は出生時の性別のほか、性的指向と性自認について尋ねている。ニュージーランドは2023年実施予定の国勢調査で、従来のsex情報に加え、genderと性的特徴のバリエーションに関する情報を収集。性的少数者についてよりよい意思決定ができることを目指すという。

第5次男女共同参画基本計画の用語解説によればsex(セックス)は生まれついての生物学的性別、gender(ジェンダー)は社会的・文化的に形成された性別を意味する。

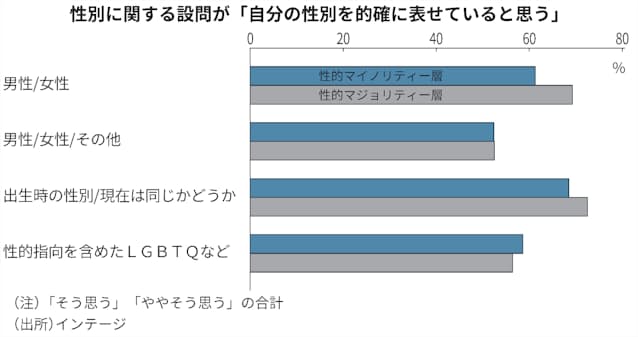

日本では20年に調査会社のインテージが多様性に配慮した性別の設問について(1)男性/女性(2)男性/女性/その他(3)出生時の性別/現在は同じかどうか(4)性的指向を含めたLGBTQ――など、の4案で検討。出生時の性と性自認が一致し、異なる性を好きになる「性的マジョリティー層」と、それ以外の「性的マイノリティー層」とに対してアンケート調査をした。

4案のうち「わかりやすい」「自分の性別を的確に表せていると思う」ものをそれぞれ選んでもらったところ、両方の層でわかりやすさも的確さも(3)が一番多かった。同社は今も検討を続けているという。

ワーキング・グループでは今回、男女以外のデータを取得する場合の適切な質問項目や選択肢を示すには至らなかった。白波瀬教授は「海外は10年程度の議論を経て見直しに動いている。日本もこれを第一歩にしてほしい」と話す。

研究開発の分野では、性差に着目する「ジェンダード・イノベーション」が広がっている。生物学的な性別(セックス)や社会的な性別(ジェンダー)による違いを分析し、研究開発に組み入れることで質の高い研究や技術革新を目指す考え方だ。欧米で先行しており、性差に限らず民族や肌の色の違いにも着目している。目指すのは「誰にとっても暮らしやすい社会作り」だ。

調査に関して多様性への配慮は必要だが、必要な情報が入手できなければ問題把握が難しくなる。調査は質問者と回答者との信頼関係によって成り立つ。丁寧な説明で理解と協力を得て課題の解決につなげたい。

(編集委員 中村奈都子)

[日本経済新聞朝刊2022年11月21日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。