弁護士の女性比率2割 法曹界、家庭との両立サポート

ダイバーシティ弁護士の女性比率が伸び悩んでいる。2021年の比率は19.3%で、5年前からの伸びはわずか1ポイントにとどまる。背景には家庭との両立の難しさや、法律家を目指す女性自体が少ないことがある。女性弁護士が働きやすい環境づくりや志望者を増やすための施策など、多様性の推進に向けた法曹界の取り組みを追った。

テレワーク推進、誰もが仕事を続けられる環境に

「専業主婦のいる男性弁護士を前提とした従来の法律事務所のあり方を変えていきたい」。古家野法律事務所(京都市)の古家野晶子弁護士は、事務所内のワークライフバランス推進に取り組む。弁護士5人中、3人が女性である同事務所は、18年に全国の法律事務所で初めて厚生労働省の「子育てサポート企業」(くるみん)の認定を受けた。

背景にあるのは、家庭と弁護士業の両立の難しさだ。「弁護士の仕事は、依頼者の一大事を扱うため、必要があればいつでも緊急対応しなければならない」と古家野さんは話す。子育て中や闘病中でも仕事と両立できるよう、弁護士間の協働を進め、テレワーク環境を整備。19年には事件記録を電子化した。

古家野さん自身も14年と16年に出産を経験し、長男の出産後から現在まで在宅勤務を活用している。「つわりの重い時期などテレワークには助けられた」。誰もが仕事を続けられる環境を目指すという。

古家野晶子弁護士は事務所のテレワーク環境を整え、在宅勤務を活用しながら育児と両立している(本人提供)

弁護士の女性比率2割「女性の抱える諸問題が顕在化されにくい」

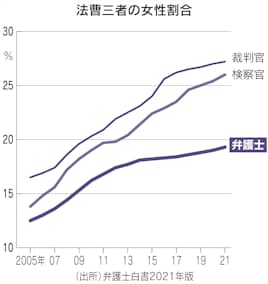

「弁護士白書」によると、21年の女性弁護士の割合は19.3%。絶対数は増加しているが、割合でみると5年前からの伸びはわずか1ポイントだ。国は03年に法曹など「指導的地位」に占める女性割合を20年に30%にする目標を定めたが、いまだ達成できていない。21年の裁判官の女性割合は27.2%、検察官は26.0%で、弁護士はこれらを下回る。

早稲田大学法科大学院の石田京子教授(法曹倫理・ジェンダー法)は、女性弁護士が少ないことのデメリットについて、依頼者のニーズに対して多様性に欠ける点を挙げる。性被害やDVなどの問題は同性の弁護士に相談したいという声が多い。「女性が同性の弁護士にアクセスしづらいと、女性の抱える諸問題が顕在化されにくい」