膝に痛み… 変形性膝関節症の人は安静、運動どっち?

この記事では、今知っておきたい健康や医療の知識をQ&A形式で紹介します。ぜひ今日からのセルフケアにお役立てください!

(1)潜在的な患者は約3000万人いると推定される

(2)運動不足による筋肉の衰えや肥満が原因の一つ

(3)変形性膝関節症のある人は、なるべく安静にすることが大事

(4)膝に痛みや違和感を覚えたら、整形外科を受診するとよい

答えは次ページ

答えと解説

正解(変形性膝関節症の説明として間違っているもの)は、(3)変形性膝関節症になったら、なるべく安静にすることが大事 です。後述するように、医師と相談しながら運動療法を続け、歩く力を衰えさせないようにすることが大事だとされています。

潜在的に約3000万人が抱えるとされる膝の不調

中高年になると「歩き始めに膝が痛い」「階段を下りるときに膝に違和感がある」「正座が苦手になった」といった膝のトラブルが増えてきます。ほとんどの場合、膝関節の骨が原因で起こる「変形性膝関節症」という病気で、厚生労働省によると自覚症状のある患者数は約1000万人。しかし、仮にレントゲン(X線)で膝関節の変化を調べたとしたら、約3000万人の患者がいると推定されています[注1]。

変形性膝関節症は加齢とともに進行する病気で、痛みなどでこの病気と診断され治療を行っても、関節の状態は「後戻り」しにくいといわれます。順天堂大学医学部附属順天堂医院(東京都文京区)スポーツ医学・再生医療講座の齋田良知特任教授は、「高齢者が膝の痛みで歩かなくなると、すぐに足の筋力が低下し、いわゆるロコモティブシンドローム(運動器症候群[注2])が加速して歩けなくなる。そうなる前に適切なケアを行うことで病気の進行を食い止めることが極めて重要。いくつになっても自分の足で歩けることを目指してほしい」と言います。

[注1]厚生労働省「介護予防の推進に向けた運動器疾患対策について 報告書」(2008年)

[注2]骨、筋肉、関節、神経といった運動器の障害により、移動機能の低下をきたした状態

症状を感じ始めるのは40~50代 早めのケアで進行を止める

多くの場合、膝の「痛み」「こわばり」を感じ始める年齢は40~50代ですが、そうした自覚症状を感じる前から膝関節の変化は進行しています。整形外科でレントゲン写真を撮ったときには、関節の軟骨がかなりすり減っていることも多いと言います。運動不足による筋肉の衰えや肥満は、この病気の原因の一つ。日ごろから体重管理や運動習慣を心がけるとともに、膝に痛みや違和感を覚えたら、整形外科を受診しましょう。

変形性膝関節症の治療は、まずは「運動療法」、そして、痛みの程度に応じて「薬物療法」や「注射療法」が行われます。薬物療法や注射療法は、手術をしない、つまり人体を傷つけないという意味で「保存療法」といわれます。保存療法で痛みがとれないほど進行した場合や、関節の変形で膝の動きに支障をきたす場合には「手術療法」が行われます。

手術療法には、関節の変形や傾きを修正するため骨を切るものの基本的に関節は残す「高位脛骨骨切り術」(骨切り術)と、関節全体を人工関節に置き換えてしまう人工膝関節置換術があります。ともに、術後は活動性が大幅に高まるとされていますが、約1カ月の入院を要するなど体への負担は大きく、仕事などで多忙な人はなかなか踏み切れないというのも実情です。

運動療法をサポートする薬物療法

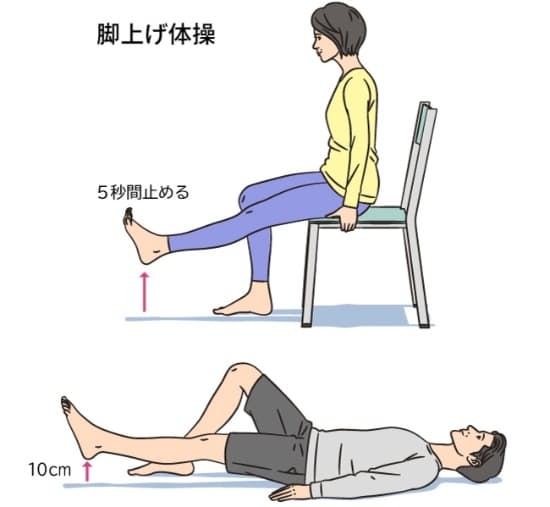

こうした治療の流れのなかで齋田特任教授が重視するのは「運動療法」。太ももの大腿四頭筋など膝関節をサポートする筋肉をしっかり鍛えることです。「薬などで痛みをとることは重要だが、より大切なのは医師と相談しながら運動療法をしっかり続け、歩く力を衰えさせないようにすること」だと言います。一度すり減った軟骨が運動により戻るわけではありませんが、関節をサポートするための筋肉を鍛えるとともに、膝周囲の組織の柔軟性を高めることで、関節の負荷を減らし、痛みを軽減できる可能性があるほか、炎症を抑えて骨の変形を食い止める効果も期待できます。

運動療法の例

医療機関では通常、痛みを改善し運動療法をサポートするため、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)と呼ばれる鎮痛薬(成分名でフェルビナク、ロキソプロフェン、インドメタシンなど)を含んだ「飲み薬」「貼り薬」「塗り薬」による治療が行われます。

薬物療法で効果が不十分な場合に行われる注射療法

これらの薬物療法で効果が不十分な場合、次に行われるのが「注射療法」です。非常に痛みが強いときに一時的に行われる「ステロイド注射」のほか、継続して受けられる治療として広く行われているのが「ヒアルロン酸の関節内注射」。また、変形性膝関節症の新たな注射療法として広まりつつあるのが「多血小板血漿(PRP)療法」です。

PRP治療は、患者から採取した血液を遠心分離し血小板の多い部分を抽出。血液中の血小板などが持つ組織修復の力を利用する治療法で、これまで整形外科、歯科などさまざまな診療科で利用されてきました。有効性や安全性に対する研究も進んでいるため、糖尿病性潰瘍、床ずれなど皮膚の難治性潰瘍については2020年4月に公的医療保険での治療が認められています(PRP療法の詳細は「変形性膝関節症の『PRP療法』、早期治療で効果得やすい 課題は費用」をご覧ください)。

[日経Gooday2022年7月4日付記事を再構成]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。