苦手な相手の攻略法 「嫌い」を「好き」に変えるワザ

脳科学者に聞く「脳」の活性化術

苦手だけど付き合わないわけにもいかない上司や同僚、こじらせている親子関係など、人間関係の悩みはつきない。公立諏訪東京理科大学工学部教授で脳科学者の篠原菊紀さんは、「確かに人間関係は困難ではあるが、コントロールもできる」と話す。今回は、脳からのアプローチで「嫌い」を「好き」にひっくり返すコツについて聞く。

「嫌い」という記憶は増幅していく

――前回(「緊張に弱い脳はある! 克服に役立つテクニックとは」)は、緊張しやすいタイプの人であっても「脳をダマす」ことでうまく乗り切ることができる、という目からウロコの脳のメカニズムについて教えていただきました。

今回は、日々付き合わなくてはならない苦手な相手、上司や同僚、あるいは親子関係など、誰もが大なり小なり覚えがあると思われる人間関係の悩みについて伺いたいと思います。「苦手な相手」を前にするとき、脳ではどのようなことが起こっているのか、そしてその苦手意識を脳からのアプローチで和らげることができるのかを知りたいです。

篠原さん 人間関係というテーマは難しいですね。その一方で、コントロールができることも知られています。

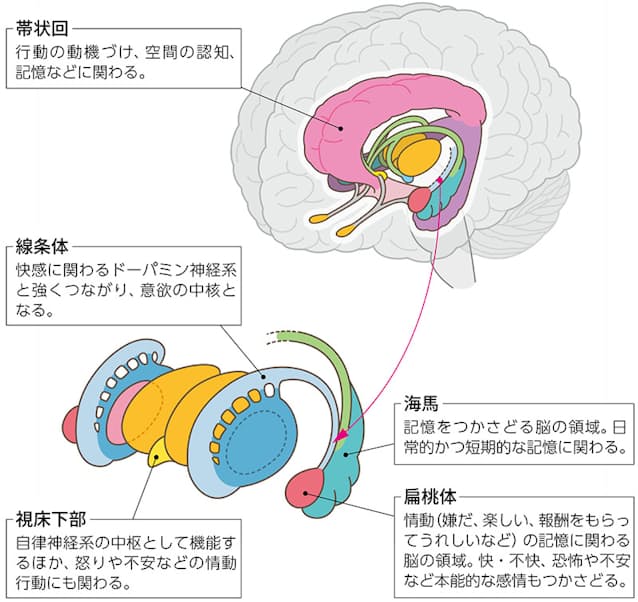

まず、「この人は好き・嫌い」というときには脳の「扁桃体(へんとうたい)」が活性化しています。扁桃体はアーモンド(扁桃)のような形をしていることからこの名前がつけられています。

扁桃体は、快・不快、恐怖や不安といった生命の危機と直結するような感情に関わります。「恐怖の中枢」ともいわれ、扁桃体が機能しなくなると恐怖を感じなくなる、ということも分かっています。

扁桃体が活性化すると、自律神経を調節する視床下部に働きかけ、交感神経を活性化します。血圧が高くなり、心拍数が上がり、末梢血管を収縮させ、全身の血液を脳と大きな筋肉に送り込みます。まさに生命を脅かす敵に遭遇したときの状態が起こるわけです。

誰かを「嫌い」と思うときに活性化する扁桃体。その影響は記憶にも及びます。

記憶の保管庫である「海馬」と扁桃体は、図を見ても分かるとおり隣同士で密接にネットワークを作っています。

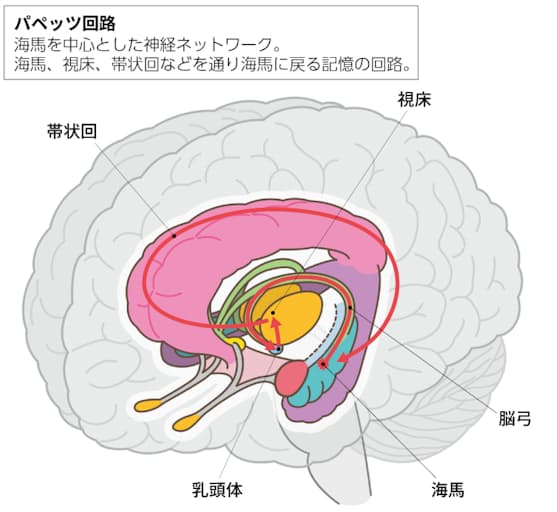

篠原さん 海馬を中心としたネットワークとして重要なのが「パペッツ回路」です。海馬、視床、帯状回(たいじょうかい)を通るパペッツ回路は、ネガティブ経験をしたときにはぐるぐる回り続けるため、「あの人は嫌い」といった感情的な記憶は強く刻まれ、増幅していきます。

――嫌い、という感情はぐるぐる回って増幅していくのですね。「あの人は細かいことをネチネチ言うから嫌い。そう、嫌いなのは細かいことをネチネチ言うから……」というふうに。

「嫌い」の感情で活性化する脳の部位、記憶の回路

脳に「快」の刺激を送ることで好みを操作できる

――ネガティブな感情や記憶はぐるぐる回って強化されていく。一方で先生は冒頭で、「その感情はコントロールできる」ともおっしゃいました。

篠原さん 「選好(せんこう)」のコントロール、つまり「好み」は操作できる、ということがサルによる実験で示されています。

まず、2つの図形をサルに見せ、どちらの図形を好むかを、視線が止まった持続時間から把握します。長く視線が止まる図形のほうを「好き」と判断します。

サルの好きな図形が分かったら、次にある操作を行います。好きではない図形を見せたときにジュースを与えるのです。すると、もらったご褒美によって快感や興奮を引き起こしドーパミンを放出する「腹側被蓋野(ふくそくひがいや)」という部分が活性化し、好きではない図形を好むようになる、つまり「ある図形と快感がセットになる」ことによってその図形が好きになる、ということが分かったのです[注1]。

――何を好むか、というのは変えられないものだと思っていたのですが、「うれしい出来事」が組み合わされると案外簡単に変わることがあり得る、ということですね。

篠原さん ドーパミンの分泌を促す脳の部位は、「腹側被蓋野」以外にもあります。「帯状回」もその一つです。

人を対象とした研究があります。複数の人の顔の写真を見てもらい、主観的な「好き」から「嫌い」の10段階で評価してもらいます。その結果、「この人は5ぐらい好き」、「10ぐらい好き」、というふうにいろいろな評価が行われますが、このときに脳活動をスキャンすると、「帯状回」が活性化するときはより「好き」の評価が起こり、反対に、帯状回が活性化しないときには「好き」の評価が出にくくなります。

そこで今度は脳活動をスキャンしながら、帯状回の活動度合いが大きい(好きと感じている)ときに、目の前にある丸マークを大きくしていきます。逆に、帯状回の活動度合いが低い、つまり嫌いなときには丸マークを小さくしていきます。

次に、2ぐらいしか好きでない顔の写真を見ながら、すぐ横にある丸を大きくしていくトレーニングをするのです。ここでのポイントは、その丸の大きさが好きの度合いを高めているという脳の仕組みについて被験者は伝えられていない、ということ。このトレーニングをした後に、再度、複数の人の顔を見てもらい評価してもらうと、2ぐらいしか好きじゃなかった人の顔が、4とか6ぐらい好きに変わっているのです。反対に、8ぐらい好きを4ぐらいに下げることもできます。

――好き、とか嫌い、という思い込みから解放された状態で、脳に刺激を与えると、嫌いが好きになる。反対に好きが嫌いになることもあるというのは驚きです。

篠原さん 人の好き嫌いは、脳に刻まれます。しかし、嫌、と思っていても脳を快の状態にしてしまえば簡単に好きになる、ということが起こり得るわけです。

たとえばあなたの大嫌いな男性がいるとします。でもその人から800万円のダイヤモンドをもらったら、けっこう好きになってしまうかもしれませんよ。

――少なくとも「あれ?」とは思うかもしれませんね(笑)。

[注1]Curr Biol.2014 Jun 16;24(12):1347-1353.

「嫌い」を「好き」にするには「繰り返しの刺激」が必要

――好みは操作できるのですね。では、その仕組みを使って、私たちができる「嫌いのコントロール法」はあるのでしょうか。

篠原さん 嫌な人と一緒にいたけど観た映画が面白かった、あるいは、嫌な相手だけれど、行ったレストランが大当たりでおいしかったら、まあまあ好きになるかもしれません。打ち合わせをするときにすごくおいしいケーキを食べながらやってみるのはどうでしょう。

――やってみる価値はありそうです。自分だけでできることはありますか?

篠原さん 同じ状態を自分の中で作ることもできます。

以前の記事「脳をダマして緊張を克服 不安を『外在化』する方法」でお伝えした、緊張でドキドキしているときの「外在化」もそう。ヘタレキャラに自分を乗せて「死ぬ死ぬ死ぬ、プレゼン怖い!」と大げさにビビるということや、心臓がドキドキしているときに「私は興奮している…」と言い換えるのも、「嫌い」を「好き」に変えるひっくり返しのテクニックです。

――苦手な相手と会う前にドキドキし始めたら「私は興奮している…」と思ってみるのですね。確かに、マイナス一色、嫌な気持ち以外浮かばない! という状態からは脱せそうです。

篠原さん 一つ大切なことを言うと、マイナスをプラスにひっくり返すことよりも、プラスをマイナスにひっくり返すほうが簡単である、という現実があります。大好きなレストランだったのに、ある日、料理にへんな虫が入っていたら、「二度と行かない!」となります。好きから嫌いは、いとも簡単なのです。

一方で「苦手な人を好き」にひっくり返すのは難しいので、プラスの経験をこまめに積むよう工夫すること。嫌だ嫌だと思いながら接しないことです。

記憶の保管庫である海馬はどんなときにその記憶を刻みやすいかというと、1つめは、すごく強い感情刺激があったとき。2つめは、何度も繰り返し刺激を受けたときです。ですから、「嫌い」と思った気持ちが強い場合は、それを凌駕(りょうが)するぐらい、繰り返し、いろんな方法で刺激を送ればいい、つまりトレーニングをすることが大切です。

◇ ◇ ◇

次回は、もつれた人間関係をほどくための意外な発想の切り替え法について聞きます。

(ライター 柳本 操)

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。