「仮面」の謎 なぜ200年間も欧州ではやったのか

仮面は、アジアからアフリカまで世界の数多くの文化に見られる。その目的は、神聖なものや医療的なものから世俗的なものまでさまざまだ。仮面が流行した時代もある。たとえば16世紀のヨーロッパでは、裕福な女性たちが顔を覆うことで、日差しや詮索ずきな視線から肌を守っていた。

当時、白い肌は身分の高さの象徴とみなされていた。太陽にさらされた肌が示唆するのは、今日そうであるように健康や活力ではなく、屋外で働く必要性や労苦だった。そばかすや日焼けのない薄い肌色を保とうと、上流階級の女性たちは、日差し、風、ほこりから肌を守ってくれる顔の覆いを着用するようになる。なめらかな白い肌をさらに強調するために、白い厚塗りメイクが施される場合も少なくなかった。

道徳家たちが問題視した、顔を覆う「ビザード」

英国のロンドン、フランスのパリ、イタリアのベネチアなどの上流社会で、まず流行に敏感な女性たちが仮面を着け始めた。最初期の仮面は、黒いベルベット製で、顔の上部が覆われるようになっていた(フランスでは、このタイプの仮面は子供たちをおびえさせたことから「ルー」、つまりオオカミと呼ばれた)。

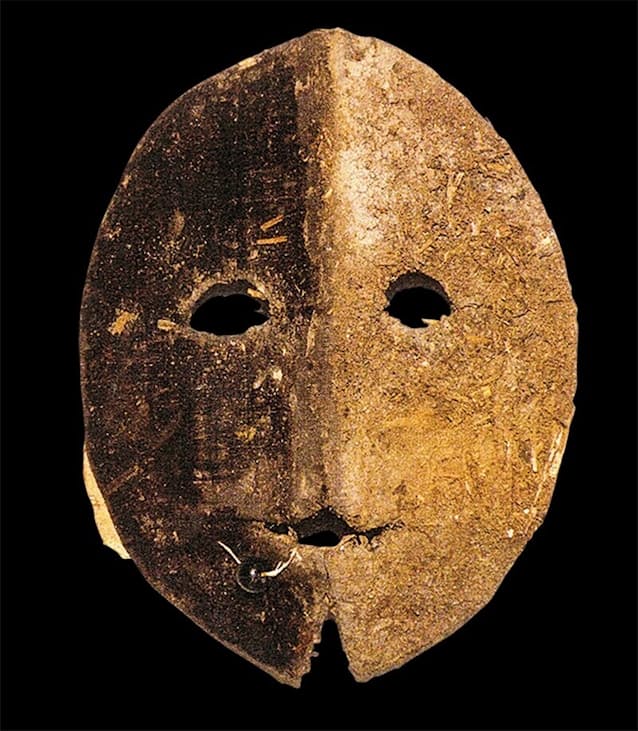

「ビザード」というのは、顔全体を覆うタイプの仮面だ。一部のビザードは、頭の後ろで留めるのではなく、仮面の内側に取り付けられたビーズを歯でかんで固定していた。そのほか、扇のように持ち歩いて、着用者が顔の前に掲げて相貌を隠すタイプのビザードもあった。

ビザードは顔全体が覆われることから、道徳家たちがこれを問題視した。1583年、清教徒の社会改革者フィリップ・スタッブスは、自著『The Anatomie of Abuses(悪癖の解剖学)』で、顔全体を覆う仮面についてこう書いている。「もし彼女たちの身なりを知らない者が、偶然そうした1人に遭ったなら、彼は自分が怪物か喪服を目にしていると思うだろう。相手の顔が見えないのだから」。ビザードを着けている者は「神の名を汚して」おり、「あらゆる種類の官能と快楽に浸って」いるとスタッブスは断言した。

芝居の流行と「女性のつつましさを守る」仮面

仮面の着用は、17世紀から18世紀にかけてヨーロッパ各地の首都で流行した劇場でも見られた。英国の作家サミュエル・ピープスは、1663年6月にシアター・ロイヤルに行ったときのことを日記に書いている。

「ここでわたしは、ファルコンブリッジ卿とその夫人であるレディ・マリー・クロムウェルを見たが、彼女は以前と同じく元気そうで、服装もきちんとしていた。しかし、劇場の席が埋まり始めると、彼女はビザードを着け、劇が上演されている間、ずっとこれを外さなかった。ビザードは顔全体を隠すもので、最近、婦人の間で非常に流行している」

仮面を着けて劇場へ行くことは「女性のつつましさを守る」手段だったと、米ルイス&クラーク大学の英語学准教授ウィル・プリチャード氏は指摘する。当時の演劇には、いかがわしい言葉や性的な暗喩が多かったため、「まっとうな」婦人は周囲からの視線を遮るために仮面が必要であると考えられていた。

劇場以外の場所では、仮面は、以前は存在しなかった日常生活における自由をもたらし、女性たちは男性のエスコートなしで市場や教会に行くことが可能となった。仮面を着けていない場合、女性が付き添いなしに公の場に出れば、醜聞にさらされるおそれがあった。

仮面は女性に一定の自立を提供し(この事実は仮面の人気に拍車をかけた)、一方では着用者の顔を隠すことによって神秘さや錯覚をもたらした。英国の作家エドワード・レイブンスクロフトが1673年に発表した喜劇「The Careless Lovers(軽率な恋人たち)」では、ある登場人物がこう言っている。「ビザードに顔を隠して、妻は夫に見つからずに……そして娘や姪(めい)は親戚に気づかれずに、劇、舞踏会、仮面舞踏会へ出かけるのだ」

ちなみに、スペインで体を覆うという行為(エル・タパド)の流行が登場したのも16世紀だ。一部の女性は宮廷で仮面を着けたが、より一般的なのは、黒っぽいマントで頭と体を覆うというものだった。中には、マントで片方の目以外をすべて隠してしまう女性もいた。1700年以降、マントの代わりに丈の短いマンティラ(頭と肩を覆うスカーフ)が用いられるようになり、これはやがてスペインの女性らしさと国民性の象徴となっていった。

「身分を隠す」仮面、パリで上流階級以外にも波及

フランス文化研究者のジョーン・デジャン氏は、17世紀末に書かれたフランスの貴婦人についての描写の多くに、彼女たちが「仮面をもてあそんでいる」との記述があると述べている。ヨーロッパのほかの主要都市とは異なり、「パリのみにおいて……本来はごく平凡な習慣が、手の込んだ、しばしば異性を誘惑するための儀式に発展」し、女性たちは気分次第で自分の顔をあえて見せたり、隠したりしていたという。

英語でも「身分を隠して」という意味で使われるが、17世紀初頭のパリにおいて初めて、「incognito(インコグニート)」というイタリア語発祥の単語が仮面を着けて出かけることを表すために使われた。「仮面の着用という現象はこのパリにおいて、上流階級の人間以外にも広がり始めたのです」とデジャン氏は書いている。

1700年代、ベネチアは、カーニバルが人気を博したことで「仮面の都市」として有名になり、やがてそのほかの社交行事においても仮面を着けることが定着していった。上流婦人たちはベネチア版のビザードであるモレッタを、たいていはつばの広い帽子とベールと一緒に着用した。

男性たちが着けた半仮面も一般的ではあったが、その多くは白いものだった。マスケラと呼ばれるこの仮面は、着用の際には、黒い三角帽子の下に押し込んで固定した。パリやロンドンの場合と同じく、ベネチアでも日常生活で仮面が使われるようになり、高度に階層化された社会の中で、劇場、カフェ、市場、公園などにおける社会的交流が促された。

性労働者の影響、三都それぞれの結末

しかし仮面の着用が広がるにつれ、劇場で自らの高潔さを守る手段としてこれを利用していた上流階級の女性たちに、性労働者たちが加わるようになった。彼女たちが仮面を着けるのは、自らの身元を隠すためだけでなく、劇場や賭博場で貴族のような格好をして周囲の好奇心を煽(あお)るためだった。その結果、夜の娯楽の場は、だれが上流社会に属し、だれがそうでないのかを推測するゲームに変わってしまった。

17世紀末には、「ビザード」という英単語は売春婦を表すスラングになっていた。英国のアン女王は、ビザードは不品行を助長すると宣言し、1704年に劇場での着用を禁止した。仮面にまつわる社会的な汚名によって、ロンドンでの高級ファッションとしての仮面の人気は低下していった。

ベネチアの場合、仮面を着ける者は、礼節や社会的地位も重要視されていた。1608年には、仮面をつけた性労働者が、「誠実な」女性のふりをした罪で処罰を受けることもあった。「評判の悪い女性や公娼(こうしょう)」が仮面を着けているところを発見された場合、彼女たちはサンマルコ広場の入り口にある2本の柱の間に、2時間にわたって鎖でつながれることになった。

それから1世紀の後、ベネチア政府はこの方針を転換し、劇場や賭博場にいる性労働者に仮面の着用を義務付けた。さらに1776年、ベネチアの十人評議会は「本来はまっとうであるべき階級の人々による危険で不謹慎な行い」への対処として、すべての貴族に仮面の着用を義務付けた。

ベネチアの文化はこのころにはすでに、四旬節前に行われるカーニバルの影響によって、仮面とは切っても切り離せないものとなっていた。精巧な細工が施された仮面の数々は、ベネチアと強く結びついたカーニバルという伝統の基礎を築いた。

一方パリでは、流行の変化によって、18世紀半ばには仮面はさほど人気がなくなり、女性たちは別の形で自由を謳歌するようになっていった。以下はデジャン氏がパリについて書いた文だが、これは当時のパリに限らず、仮面というファッション全般にも当てはまるだろう。「モダンな都市は、よりカジュアルで、よりモダンな方法でそこを訪れたいという欲求を生み出したのです」

(文 BRADEN PHILLIPS、訳 北村京子、日経ナショナル ジオグラフィック)

[ナショナル ジオグラフィック 日本版サイト 2022年9月25日付]

関連リンク

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。