お酒と口内環境の関係 よく飲む人は歯が抜けやすい?

大酒飲みの人ほど、歯が欠損していたり、虫歯や歯周病などになりやすいのではないか、と疑問を持った酒ジャーナリストの葉石かおりさん。深酒をした日には、歯を磨かずに眠ってしまうことがあり、それも問題なのではと感じているそうです。アルコールと口内環境の関係に詳しい、久里浜医療センター歯科医長の井上裕之氏にお話を伺いました。

◇ ◇ ◇

酔っぱらっている方を中心に、面白おかしくインタビューしているバラエティー番組を見て、ふと気づいた。

「歯が欠損している人が多い」と。

単なる偶然かと思ったが、筆者の周囲の大酒飲みを見渡してみると、口腔(こうくう)環境が悪い人が結構な数でいる。

還暦を前にすでに残存歯が6本しかなく、部分入れ歯になった人もいれば、重度の歯周病で歯が抜け落ちてしまった人もいる。5年以上歯科医院に行っておらず、虫歯や歯石を放置しっぱなしの人もザラだ。

筆者の場合は、虫歯になりやすいということが経験から分かっているので、3カ月に一度は歯科医院に通っている。

いや、ちょっと待って。もしや「虫歯になりやすい」というのは、日常的な飲酒が影響しているのではないだろうか?

そういえば、深酒をした際、歯も磨かず化粧もしたまま寝てしまったことがあった。そんなことが影響して、虫歯になりやすかったりするのだろうか?

口腔環境が気になるお年ごろの酒飲みのためにも、ここは真意を確かめておく必要がある。飲酒と口腔環境について詳しい、久里浜医療センターの歯科医長で歯科医師の井上裕之氏にお話を伺った。

アルコール依存症の人は虫歯や歯周病のリスクが高い

先生、お酒を日常的に大量飲酒している人は、口腔環境が悪い傾向があるのでしょうか?

「当院に診察に訪れるアルコール依存症(使用障害)の患者さんを診ていると、決して口腔環境がいいとは言えません。歯が全部で28本ある中で、虫歯が20本あるような人もいます。25~70歳以上のアルコール依存症の方437人を対象に調べたデータで、平均して5.7本の虫歯があるという報告もあります。もちろんこれはアルコール依存症の方に限った話ですが、お酒をよく飲む人も、同様に口腔環境に悪影響があると考えられます」(井上氏)

平均で5.7本といったら結構な数ではないか。しかも、この報告では、40~50代に限ると虫歯の平均は7本近くになるという。やはり大量飲酒は、口腔環境を悪化させるのだろう。それはいったいなぜだろうか?

「アルコールで口腔環境が悪くなる原因は、大きく分けて2つあります。1つはアルコールの脱水作用により、口腔内の唾液が少なくなることです。二日酔いになると、喉がカラカラ、口の中がネバネバになりますよね。あの状態が口腔環境にとっては最悪なのです」(井上氏)

なんと、体から水分がなくなって、口腔内の唾液が少なくなることが問題だったとは。唾液が減ると、虫歯などになるリスクが上がるのだという。

「唾液は、唾液腺から分泌されます。唾液腺には、大唾液腺と小唾液腺があり、主として大唾液腺から唾液が分泌されます。さらに大唾液腺は耳下腺、顎下腺、舌下腺の3種類に分かれ、それぞれから分泌される唾液の性質は異なります。主に耳下腺から分泌されるサラサラの唾液は口腔を洗い流し、清潔に保ってくれます。しかし、二日酔いのときはサラサラの唾液が不十分で、口の中がネバネバした状態では汚れが取れにくいため、口腔内で菌が繁殖しやすくなってしまうのです」(井上氏)

唾液に種類があるなんて、恥ずかしながら知らなかった。井上氏によると、「大量飲酒をする人は、食事の量が少ないことも唾液の分泌に影響を与えている」という。

「日常的に大量飲酒をしている人の中には、お酒が主体で食べる量が少ない人もいますよね。アルコール依存症の方がまさにそうで、食事をしないためやせてしまっています。肥満の方はまずいません。お酒しか飲まなくなると、咀嚼(そしゃく)が減り、唾液も減っていきます。さらに、水を飲まずにお酒ばかり飲むので、脱水症状になり、口腔内が渇いてしまいます」(井上氏)

どうやら唾液は、私たちが想像している以上に、口腔環境にとって重要なものらしい。飲酒によって唾液に悪影響があるとは、大問題ではないか。

「唾液には、殺菌効果のほか、歯の再石灰化を促し、口腔内のpHを中性に保ち、食べカスを洗い流す、といったさまざまな効果があります。歯や歯茎は、唾液に守られていると言っても過言ではありません。生まれたばかりの免疫力が低い赤ちゃんがよだれをたらしているのも、口腔環境を整えたり、菌の侵入を防いだりするため。ネバネバの唾液になるまで深酒をするのは、体にとっても、口腔環境にとってもいいことがありません」(井上氏)

また、アルコールの筋弛緩(しかん)作用により、喉周辺の筋肉が緩まって気道が狭くなったりすることで、いびきをかきやすくなることでも、口腔内が乾燥しやすくなるという。寝酒も要注意だ。

井上氏によると、ほどほどに飲む分には口腔内に悪影響を及ぼすことは少ないが、日常的に飲み過ぎてしまう人は、口腔環境が悪化して、虫歯や歯周病などのリスクが高くなるという。

泥酔すると、ちゃんと歯磨きできない!?

井上氏はまた、口腔環境が悪くなるもう1つの理由として、「泥酔して、歯の磨き方が甘くなること」を挙げた。

「深酒をして、アルコールの影響が運動機能をつかさどる小脳に及ぶと、歯磨きをしても、歯の磨き残しが多くなってしまいます。磨き残しがあると、そこから細菌が繁殖し、虫歯や歯肉炎、歯周病になる確率が高くなります。ただ、虫歯には個人差があります。というのも、歯の質が強く、唾液の量がもともと多い人は、虫歯になりにくい体質なのです。アルコール依存症の患者さんでも、そのような人はいます。しかし、歯周病に関しては、虫歯になりにくい体質の人でも要注意です。日常的に大量飲酒をしていると、歯周病が原因で歯を欠損してしまうということが少なくありません」(井上氏)

泥酔して、歯も磨かず寝てしまったことがある身としては耳が痛い。先生、啓発のためにも、改めて歯周病の恐ろしさを教えてください。

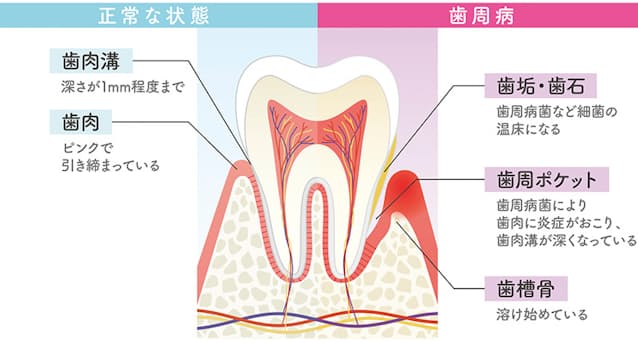

「歯周病は、歯周病菌の感染によって引き起こされる炎症性の感染症です。歯磨きが十分でなかったりすると、口の中の細菌がネバネバした物質を作り出し、歯の表面にくっつきます。これが歯垢(プラーク)で、この中には歯周病菌がたくさん存在しています。歯周病の初期は、歯茎の出血や腫れ、歯茎が下がる、口臭などの症状が見られます。症状が悪化すると、歯がグラグラしたり、歯が抜けたりしてしまうこともあります」(井上氏)

歯周病のメカニズム

定期的に歯医者に行くことが最大の予防法

歯周病は、特に初期の頃は自覚症状があまりない。そのため、定期的に歯科医院に行くことが大切だという。

「ただ、日常的に大量飲酒をされている方は、歯医者に行くよりも、居酒屋に行って飲むことを選んでしまう傾向がありますよね(笑)。実際、アルコール依存症の患者さんは、虫歯や歯周病が進行しても、よっぽど痛みがなければ歯医者に行かないという方も少なくありません」(井上氏)

これを聞いて、歯が欠損した酒豪たちの映像が頭に浮かんできた。井上氏によると、「定期的に歯科医院を訪れようという意識があるうちは大丈夫」とのこと。筆者も早速、歯科医院に歯のクリーニングの予約を入れた。

「歯垢は、数日たつと石灰化して歯石へと変わってしまいます。すると、通常の歯ブラシによる歯磨きでは取れなくなるため、歯科医院で取り除いてもらわなければなりません。歯石も歯周病につながるやっかいなものなので、これを取ってもらうためにも定期的に歯医者さんに行きましょう」(井上氏)

特に注意したいのは、甘くて度数の高いあのお酒

ここまでの話で、アルコールの脱水作用による唾液の減少や、泥酔によって磨き残しが多くなることなどが口腔環境を悪化させることが分かった。

酒飲みとしてもう1つ気になるのは、「酒の種類によって、口腔環境への影響は変わるのか?」ということである。素人の考えでは、ワインやレモンサワーのように酸度が高い酒が、歯のエナメル質に影響を与えるのではないかと疑ってしまう。

「酸度の高いお酒よりも、歯垢のもととなる糖分がたっぷり入ったお酒のほうが口腔環境、特に虫歯にとってはダメージが大きいと言えます。大げさなことを言えば、そうしたお酒を飲んでいる数時間は、砂糖が口の中にずっとあるような状態なのですから。私がかつて診ていた患者さんでは、とても甘いお酒をケース買いしている方は虫歯だらけでした。甘いお酒が好きな方は注意が必要です」(井上氏)

昨今、コンビニの棚には甘いカクテル系の酒がずらっと並んでいるが、それを好んで飲む人は要注意だ。しかし、それ以上に井上氏が「あれは毒」と言う酒がある。

「アルコール度数が9%もあるストロング系のチューハイは、口腔環境はもちろん、体にとっても大きな負担になります。500mLのロング缶1本で、純アルコールにして36gですから、日本酒約2合分に相当するような量です。甘くて口当たりがいいので、飲み過ぎてしまう危険性もあります」(井上氏)

コロナ禍では、家で酒を飲む量が増え、値段が安くて入手しやすいことから、ストロング系を好んで飲むようになった人も少なくない。ましてや箱買いをしている人は、より注意が必要だ。糖により虫歯のリスクが上がるだけでなく、気がついたら脱水状態になって、口腔環境が悪化してしまう。

井上氏によると、「いずれにしても二日酔いになるまで飲むのは、口腔環境はもちろん、体にとっても大きなダメージになるので避けるようにしましょう」とのこと。一生健康で、おいしいものを食べながら酒を飲むためには、歯は特に大事にしたいもの。酒量も見直して、口腔環境を整えておくべきだろう。

次回は、歯周病菌が引き起こす恐ろしい全身の疾患や、歯に悪影響を与えない飲み方、具体的なケアの方法について、引き続き井上氏にお話を伺っていく。

(文 葉石かおり=エッセイスト・酒ジャーナリスト)

[日経Gooday2022年8月9日付記事を再構成]

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。