北風か太陽か 令和世代の部下の心をラクにする話し方

『人を追いつめる話し方 心をラクにする話し方』より

ブックコラム「部下のやる気を引き出すためにどんな言葉をかければいいか分からない」「良かれと思った一言が部下を傷つけてしまった」――。昨年開催した日経xwomanのオンラインセミナーではこんな悩みが多数寄せられた。

同じ日本語を話しているはずなのに、なぜかうまく伝わらない。通じない。博報堂フェローで、スピーチライターのひきたよしあきさんは「同じ日本語を話しているから自分が言っていることは相手に理解されている、通じていると思うのはそもそも間違い。伝わっていないと思っていたほうがいいでしょう」と話す。

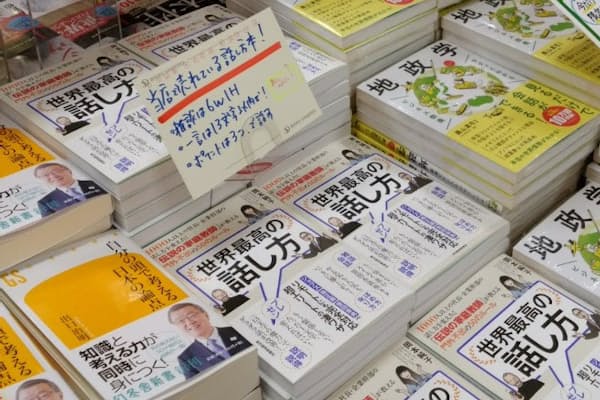

なぜ、私たちの言葉は伝わらないのか。ひきたよしあきさんの新著『人を追いつめる話し方 心をラクにする話し方』(日経BP)から、担当編集者が、伝わらないワケ、そして言葉を理解しあうための秘訣をお伝えする。

◇ ◇ ◇

3つの世代で使う言葉が違う

ひきたさんがまず注目するのは「生まれた時代」。「時代背景によってそれぞれの脳みそにバージョンの違うパソコンが搭載されているようなもの」と言う。だからこそ、同じ言葉でも違う解釈が生まれてくる。

社会で働く人々は主に特徴的な3つの世代に分けることができるそう。

「まずは、1995年〜2013年に働き始めた『平成世代』。2022年現在、49歳〜31歳に達しています。いわゆる『働き盛り』。この国を、社会を、会社をけん引する世代です。

そしてその上にいるのが、59歳くらいから49歳あたりまで、1980年代後半〜 95年前後に働き始めた『昭和世代』。経済は、右肩上がりが当たり前。男女雇用機会均等法施行(86年)以前の働き方も色濃く残った人たちです。

下を見れば、 31歳から 23歳あたりまで、2013年〜 21年に働き始めた『令和世代』が並びます。いわゆるデジタルネーティブで、『ジェネレーションZ』と呼ばれる新しい価値観を持った世代も含まれます。価値観も生活様式も、平成世代、昭和世代とは全く違います」