寿命を縮める口腔機能低下 若々しく生きるケア法とは

歯の本数減 男性の予防可能な死亡リスクのトップ

近年の研究により、口腔は多方面から私たちの健康を支えていることが分かってきた。例えば、40~74歳の6827人を対象にした国内の調査では、男性で咀嚼(そしゃく)能力が高く、ゆっくり食べる人ほど糖尿病発症リスクが低かった[1]。また、最近発表された高齢者約5万2000人を6年間追跡調査した国内の研究で、「歯の本数減少」は予防可能な死亡リスク中、男性にとって最も影響の大きい要因(18.4%)という結果が出た。2位は喫煙(16.0%)、3位は高血圧(10.4%)だった[2]。

「噛むことは脳の血流を高め、糖や脂質の代謝にも良い作用をもたらす。また、唾液は口の守り神。病原体の侵入を阻む粘膜免疫の維持にも欠かせない」(天野教授)。唾液には消化酵素だけでなく、免疫グロブリンA(IgA)やβ-ディフェンシンといった抗ウイルス・抗菌物質など多様な免疫物質が含まれる。唾液量が減ることは病原体に対する防御力や嚥下(えんげ)力の低下にもつながる。

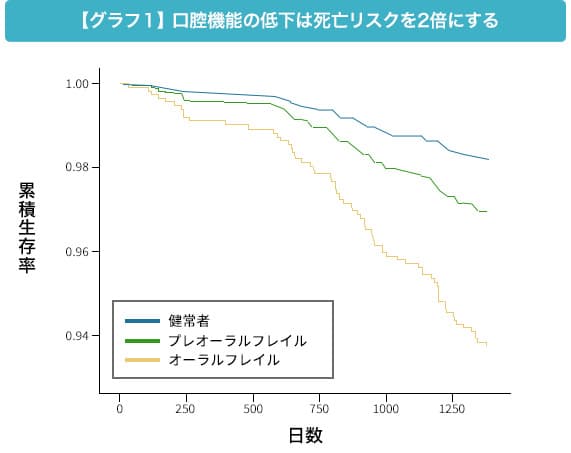

こうした口腔機能が低下するオーラルフレイルは寿命にも影響を与える。2011人を4年間追跡調査した国内研究では歯を失い、噛む力や嚥下機能が低下したオーラルフレイル群は健常者群よりも4年後の死亡リスクが2.1倍に。それだけでなく、要介護状態の手前の身体的フレイルの発症リスクが2.4倍、筋肉量や身体機能が低下する「サルコペニア」の発症リスクが2.1倍、要介護認定リスクが2.4倍と健康寿命を縮める老化が加速していた[3]。

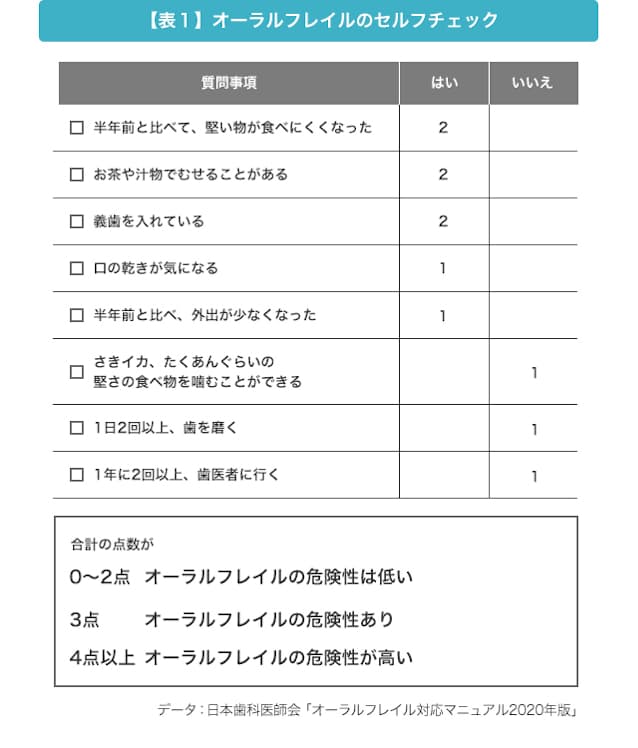

「歯を失うと、しっかり噛む必要がある肉などを避けるようになるため、たんぱく質が不足がちになり、筋肉量の減少にも拍車がかかる。滑舌よく元気に話せることは社会性の維持につながるし、嚥下がスムーズであることは誤嚥性肺炎の予防にもなる」(天野教授)。口腔機能の維持は老化抑制に欠かせないファクターなのだ。以下のセルフチェック表で自分の状態を確認し、少しでもリスクがありそうなら、すぐにケアを開始したい。

加齢とともに歯を失う理由の多くを占めるのが歯周病(歯周病のリスクについては6月10日公開の記事「歯周病が健康寿命を縮める 糖尿病や認知症にも悪影響」でも紹介)だが、「50歳を超えると過去に治療した歯の詰め物の下や歯茎の後退で露出した歯根で進む虫歯も増える」(天野教授)。私たちはどのようなことに注意して口腔ケアをすればよいか。

歯間ブラシで歯垢を除去 就寝前に念入りに

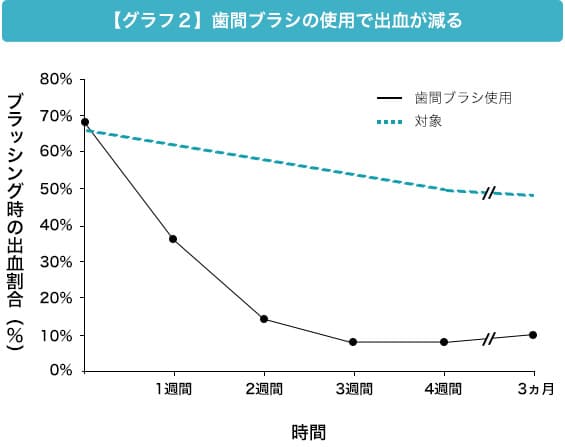

「歯と歯の間にたまる歯垢(しこう)除去に歯間ブラシは欠かせない。歯周病があると歯肉にブラシが触れるときに出血するため、早期発見もできる」(天野教授)。自分の歯のサイズに合った歯間ブラシの選び方や使い方は、歯科医院で歯科衛生士に相談するといい。歯間ブラシを用いると、歯ブラシのみのケアよりも出血が減少することが確認されている[4]。「歯磨き時に出血すると慌てる人がいるが、歯周病では歯周ポケット内で出血が常時起こっている。出血しても歯間ブラシで歯垢を除去し、歯周病菌の巣を取り除く方がはるかに重要。歯周病菌が減り、炎症が収まれば、出血は止まる」(天野教授)。

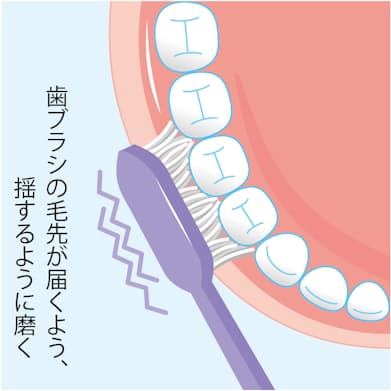

「就寝中は唾液分泌量が減少するため歯周病菌が増殖しやすい。そこで、就寝前に歯間ブラシと歯ブラシで念入りに歯垢を落とす習慣を」と天野教授は語る。歯と歯の間に歯ブラシの毛先を入れ、かすかに揺するように磨くのがコツ。「電動歯ブラシの場合は歯に当てるだけにする。動かすと毛先が細部にまで届かなくなってしまう」(天野教授)。なお、虫歯予防のためには、毎食後の歯磨きで食べかすをこまめに取り除くのが効果的だという。

一方、歯と歯の間や歯と歯肉の境目につく歯石はセルフケアでは除去できない。「歯石は表面がざらざらしているため歯周病菌の絶好のすみかになる。歯科医で定期的に除去してもらうこと。予防歯科を看板に掲げている歯科医をかかりつけ医にするといい」(天野教授)。

舌苔は歯周病菌の温床 舌ブラシでケア

舌の表面に白や淡い黄色の苔(こけ)のようなものがついていないかもチェックを。「舌苔(ぜったい)には細菌や食べかすが貼り付き、歯周病菌を育てる温床になる。痛みがなければ歯ブラシで奥から手前にそっと拭い、痛みがあるときは市販の舌ケア用のへらやブラシで掃除を。舌苔を取り除くと口臭も予防できる」(天野教授)。

また、口呼吸は唾液量を減らすので要注意。「加齢によっても唾液量は減るので、自覚症状がある人はよく噛むことを意識するだけでなく、耳の下から顎の下にある唾液の出る腺を押す唾液腺マッサージを行って分泌を促してほしい」(天野教授)。

自分の歯で噛める健康な口を守ることは食べる楽しさだけでなく、会話を弾ませ、社会的な孤立を防ぐことにもつながる。まさに身体的・精神的・社会的という3要素の充実を目指すウェルビーイングの基本だ。日々のこまめなケアで口の健康寿命を延ばそう。

[1]PLoS One. 2013 Jun 5;8(6):e64113.

[2]J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2022 Mar 1;glac052.

[3]J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018 Nov 10;73(12):1661-1667.

[4]Sci Rep. 2019 Oct 22;9(1):15127.

(ライター 柳本操、イラスト 三弓素青)

大阪大学大学院歯学研究科口腔分子免疫制御学講座予防歯科学教授。大阪大歯学部卒。同大予防歯科学助手、米ニューヨーク州立大歯学ポスドク(博士研究員)などを経て、2000年から現職。歯周病菌の分子機構の解明や歯周病菌阻害剤、近未来の口腔ケア用品のためのインテリジェントマテリアル(次世代技術素材)などの開発に取り組む。個々の遺伝子と生活習慣の違いから将来の発病を予測する予測歯科による口腔疾患予防を目指す。

関連リンク

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。