若い世代も「妊活」 妊娠前の健康管理、企業が注目

ダイバーシティ4月に不妊治療の保険適用範囲が拡大し、体外受精など高度な治療の経済的なハードルが下がった。世帯収入の少ない20~30代前半の若年層も治療を受けやすくなってきている。日本の不妊治療患者は他国と比べて高齢の傾向があるが、若い世代に妊娠・出産に備えた健康管理を呼びかけたり、知識を提供したりする動きも出てきている。

「若い世代が不妊の話しやすく」 保険適用範囲の拡大で

「まさか自分が治療を受けるとは思わなかった」。30代の女性会社員はそう話す。結婚後、数年しても妊娠せず、不妊治療を経験した友達から病院に行くよう勧められた。それまで婦人科のトラブルはなかったが、検査でホルモン値が低いことがわかった。

現在は不妊治療を行うトーチクリニック(東京・渋谷)に通う。駅前の立地で、専用アプリなどから15分単位で診察予約ができる。薬は院内処方で後日会計システムを導入しており、待ち時間も少ない。女性は「在宅勤務の隙間時間に通院している」と言う。

5月に開設した同クリニックは現在、月約千件の診療に対応する。患者の平均年齢は約31歳だ。運営を支援するARCH(東京・中央)代表取締役の中井友紀子さんは「保険適用がニュースとなり、若い世代が友人同士で不妊の話をしやすくなった。想定より患者数が多い」と話す。

保険の適用範囲拡大により、以前は数万円だった人工授精は1万円未満に、40万円以上かかる場合が多かった体外受精は10万円台から受けられるようになった。院長の市山卓彦さんも「金額を聞いて、治療に取り組もうと前向きになる夫婦が増えた」という。

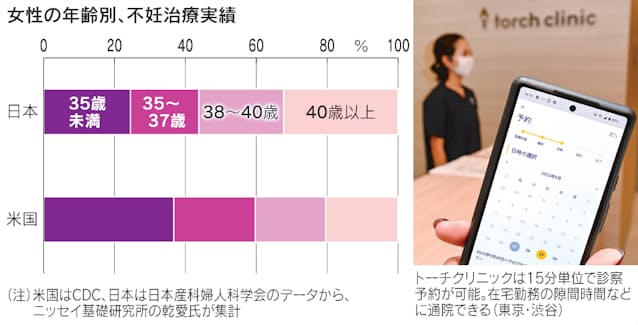

不妊治療実績「40歳以上」約32% 米国と比べ高齢の傾向

日本の不妊治療患者は、他国に比べ高齢の傾向がある。ニッセイ基礎研究所の乾愛さんが日米の体外受精など不妊治療の実績を年齢別に集計したところ、日本産科婦人科学会の19年のデータでは「40歳以上」が約32%だった。

一方、米疾病対策センター(CDC)の19年のデータでは40歳以上は約20%にとどまり、35歳未満が約37%と日本と大きな差があった。英国の19年のデータでも40歳以上は2割程度という。日本生殖医学会理事長の大須賀穣さんは、日本の患者年齢の高さは「国際的にみて異常」と話す。

梅ケ丘産婦人科医師の斉藤英和さんは「多くの日本女性が妊娠を考えるのは、仕事が一段落してからだ。その結果、結婚年齢や出産を意識する年齢が上がり、治療が必要になる人が増える」と説明する。欧米に比べ、日本は家事や育児の男女平等が進まない。キャリア形成で重要な時期と妊娠適齢期は重なるが、仕事と家事・育児を一度に負うことは難しいため、仕事を優先してしまうというわけだ。

背景には「妊娠や不妊についての知識不足もある」と斉藤さんは指摘。海外の研究によると、女性が不妊になる確率は20代では約10%だが、30代前半で約15%、30代後半で約30%と上がる。年齢と共に妊娠するための力が衰えることは意外と知られていない。